¿Quién decide cuánta agua usamos para vivir, sembrar o producir? En Perú, esa tarea está en manos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el organismo del Estado que regula el uso del recurso más vital del país.

La Ley de Recursos Hídricos le encarga a la ANA cuidar y administrar ríos, lagos y acuíferos (las reservas de agua que se acumulan bajo tierra). También le da el poder de entregar licencias para distintos usos —como el consumo de la población, la agricultura, la industria o la minería— y de fiscalizar pozos para controlar cuánto agua extrae cada sector. En septiembre de 2024, el gobierno anunció una reestructuración profunda de esta entidad, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La presentó como una respuesta a la corrupción y la mala gestión.

Sin embargo, esta investigación de Salud con lupa revela que la reforma en curso debilita la capacidad fiscalizadora de la ANA y alinea más su funcionamiento con los intereses de quienes más agua consumen: las empresas agroexportadoras y agroindustriales. Al frente de este proceso está el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos. Su familia está vinculada a Sunshine Export, una exportadora de mangos y paltas en la que su esposa, Silvia Wong Wu, es accionista y trabaja como gerente comercial. La compañía forma parte de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el grupo empresarial más influyente del sector.

Desde que asumió el cargo en abril de 2024, Manero ha defendido públicamente la necesidad de “devolver al sector agroexportador el marco promotor del que gozaba antes de la derogatoria de la Ley Agraria original”. Sin embargo, hasta ahora no se ha pronunciado sobre su posible conflicto de interés ni ha dado explicaciones sobre los alcances de la reforma de la ANA, que avanza sin mayor debate público y con impactos directos en la regulación del agua.

Para encabezar este proceso, el ministro Manero designó como presidente de la comisión reorganizadora a su asesor Álvaro Quiñe Napuri. Ingeniero agrónomo, Quiñe había trabajado antes en al menos cinco empresas agroindustriales —entre ellas, Agropecuaria San Eugenio, Agrícola Chapi y Natufrut Trading— en cargos vinculados a la gestión comercial y operativa.

Su historial no está libre de controversias. En 2017 fue inhabilitado por cinco años del servicio civil tras presentar un título profesional falso para asumir un cargo en Agro Rural. Él asegura que fue víctima de una maniobra. “Me sembraron una fotocopia de un título falso en mi legajo”, declaró en una entrevista con Salud con lupa. Pese a ese antecedente, en abril de 2024 fue incorporado al despacho ministerial como asesor de alta dirección, y pocos meses después recibió el encargo de liderar una de las reformas más sensibles del sector.

Según un diagnóstico oficial elaborado por la propia ANA, la entidad arrastra serias deficiencias desde su creación en 2008: desorden institucional, baja capacidad de gestión y dificultades para cumplir sus funciones. Esto resulta especialmente preocupante si se considera que cerca del 80% del agua disponible en el país se destina a la agricultura, y que la mayoría de los derechos de uso están concentrados en manos de unas 50 grandes empresas.

Una revisión de los registros oficiales de uso de agua para fines agrícolas nos permitió identificar que diez empresas y tres personas concentran más de 100 derechos cada una. Encabezan el ranking Agroindustrias San Jacinto y Casa Grande, ambas azucareras del Grupo Gloria dedicadas al cultivo, transformación e industrialización de caña de azúcar y sus derivados —como azúcar, alcohol y bagazo—. San Jacinto registra 420 derechos de uso de agua y Casa Grande, 374. En tercer lugar aparece el Complejo Agroindustrial Beta, con 256 derechos, especializado en la producción y exportación de espárragos, palta, tangelo y mandarina.

Le sigue Agroindustrial Laredo, con 237 derechos, dedicada al cultivo de caña de azúcar y a la fabricación de azúcar, melaza y otros derivados. También figuran otras grandes agroindustrias con altos niveles de concentración de agua: Agro Industrial Paramonga, con 211 derechos, enfocada en la producción de azúcar refinada, alcohol y energía térmica a partir de la caña; Sociedad Agrícola Rapel, con 201, una de las principales exportadoras de uva de mesa del país; Agroindustrial Cayaltí, con 190, dedicada al cultivo de caña de azúcar, algodón, tabaco y maíz amarillo duro; y Agroindustrial RPC, con 142 derechos, enfocada en brindar servicios, tecnología e insumos al sector agrícola. Completan la lista Agrícola del Chira y El Pedregal, con 139 y 117 derechos respectivamente, ambas orientadas a cultivos frutales para la exportación.

Además de las empresas, también destacan cuatro personas naturales entre los mayores titulares de derechos de uso de agua: Marco Antonio Rabanal Díaz, con 111 derechos; Darío Magno Alvites Diestra y Nancy Vicenta Laynes Odiaga, con 101 en conjunto.

Pese a esa realidad, la ANA no cuenta con información básica actualizada. En la mayoría de sus oficinas regionales no existen inventarios al día sobre fuentes de agua superficial (como ríos y lagunas) ni sobre acuíferos. Tampoco están actualizados los registros de pozos perforados ni de la infraestructura hidráulica existente, como canales, bocatomas o represas. Esta falta de datos limita seriamente su capacidad para planificar, asignar y fiscalizar el uso del agua en el país.

El diagnóstico también advierte que tanto usuarios formales como informales intervienen en la programación de la distribución del agua en los valles, es decir, en la forma en que se reparte entre zonas y cultivos. Al modificar esas reglas, se generan conflictos con las juntas de usuarios y con los proyectos especiales que dependen de una gestión técnica y ordenada del recurso.

Además, muchas empresas y personas perforan pozos sin autorización y extraen más agua subterránea de la permitida. Esta sobreexplotación no solo reduce la cantidad disponible en los acuíferos, sino que también puede afectar su calidad. Quienes operan informalmente tampoco pagan las tarifas destinadas al monitoreo y gestión del agua subterránea, ni la retribución económica que corresponde al Estado por el uso del recurso.

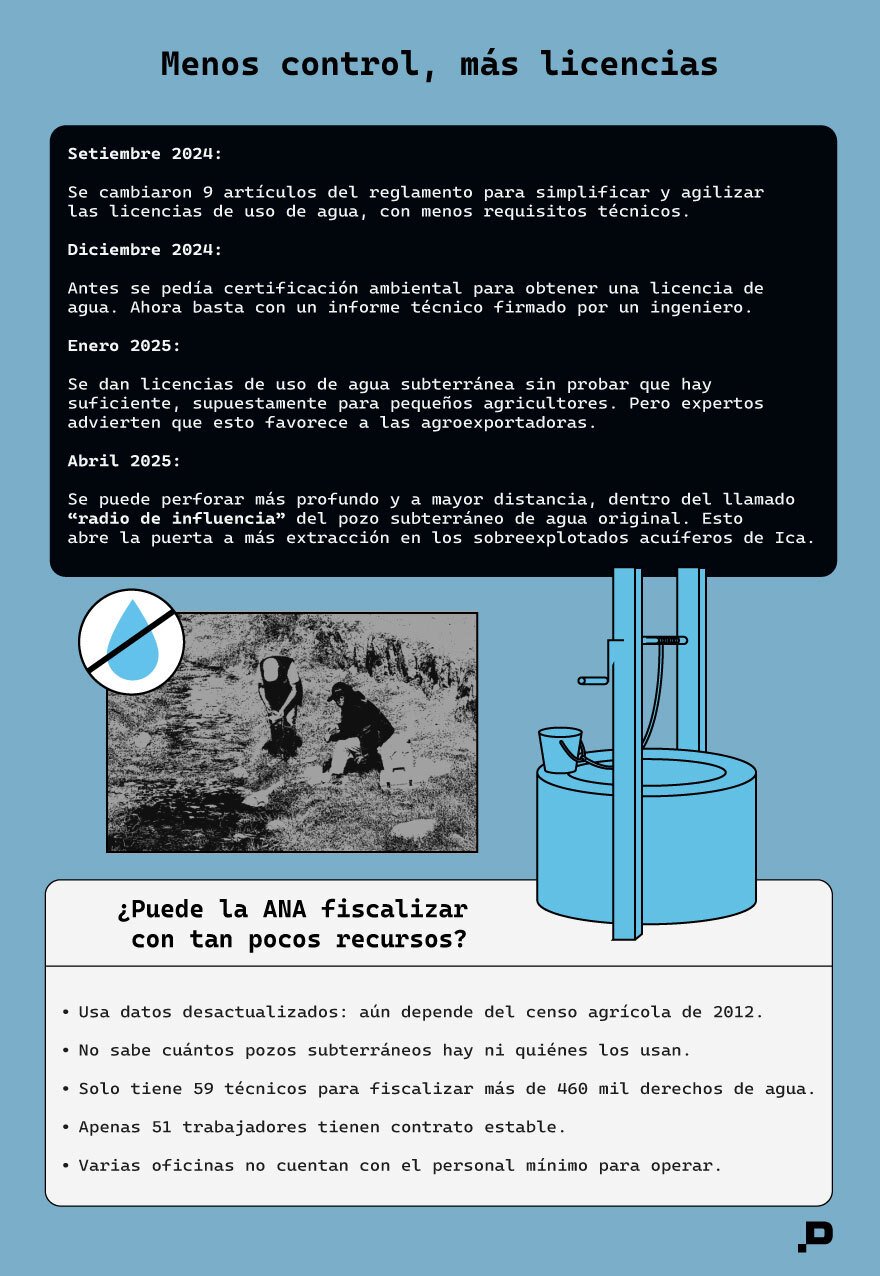

En estas condiciones, entre septiembre y noviembre de 2024, Álvaro Quiñe estuvo a cargo de la reorganización de la Autoridad Nacional del Agua. Al finalizar su encargo, presentó un informe de 173 páginas, al que accedimos a través de un pedido de acceso a la información pública. El documento revela que, bajo el argumento de simplificar los trámites, se han propuesto reducir los controles y otorgar mayor flexibilidad para entregar licencias de uso de agua, incluso en zonas donde el recurso ya se encuentra en situación crítica.

El informe de la Comisión Reorganizadora sostiene que uno de los principales obstáculos para formalizar el uso del agua en la agricultura es la obligación de presentar un estudio ambiental aprobado, tal como exige el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Se indica que este requisito, necesario para cualquier actividad productiva, puede ser costoso y demorar mucho tiempo, lo que desalienta a los usuarios de agua —sobre todo pequeños agricultores— a iniciar el proceso de formalización.

Quiñe defiende el enfoque adoptado. “La reforma favorece a todos: pequeños, medianos, grandes. El pequeño sufre más para formalizar el riego que el gran exportador, ya que los procesos son engorrosos, poco eficientes y muy costosos. La idea es democratizar las licencias de agua. Así como está, sufre el grande y el chico”, ha asegurado en una entrevista para esta investigación. Pero los hechos no respaldan del todo ese argumento. Algunas de las propuestas incluidas en el informe ya se han convertido en normas vigentes, aunque han pasado desapercibidas.

Una de las medidas aprobadas en enero de 2025 fue eliminar el requisito de presentar un estudio técnico para verificar si hay agua disponible antes de otorgar licencias de uso de agua subterránea. Desde entonces, los agricultores con parcelas de hasta 10 hectáreas pueden obtener una licencia sin necesidad de demostrar que el acuífero tiene capacidad para nuevas extracciones.

El cambio fue presentado como un alivio para la agricultura familiar, pero expertos y dirigentes rurales advierten que está lejos de responder a su realidad. Captar agua subterránea no es algo simple: implica perforar pozos, comprar equipos e invertir en sistemas de bombeo y riego, todo con altos costos de operación y consumo de energía. Para la mayoría de pequeños agricultores, estas inversiones son inalcanzables. En cambio, quienes sí pueden asumir ese gasto —las agroexportadoras— terminan siendo las principales beneficiadas por esta flexibilización.

En regiones como Ica, perforar un pozo puede costar más de 100 mil soles. Miriam Bautista, agricultora del sector Casablanca, explica que, en su caso, abrir un pozo para su terreno de tres hectáreas costaría alrededor de 50 mil soles. “Primero hay que hacer el hueco, luego instalar la geomembrana [un plástico grueso] y después todo el sistema de riego por goteo. Es un trabajo enorme”, asegura.

Juan Alberto Mere García, presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Ica, dice que entre los ocho mil agricultores asociados a su organización, ninguno tiene más de cuatro hectáreas, y que perforar un pozo está fuera de sus posibilidades. “Aunque tengas diez hectáreas, ¿cuánto cuesta hacer el pozo? Es bien complicado. Yo creo que no se podría”, afirma.

Esa brecha entre la norma aprobada y la realidad también la advierte Pavel Aquino, experto en recursos hídricos y excoordinador de evaluación ambiental en la ANA. Según él, los agricultores familiares rara vez acceden a pozos, tanto en la costa como en la sierra y la selva. En cambio, son las agroexportadoras costeras —especialmente en regiones como Ica y Tacna— las principales usuarias de acuíferos, precisamente donde el control estatal es más débil.

Aquino advierte que la nueva norma no solo no beneficiaría a los pequeños agricultores, sino que incluso podría dar apariencia legal a pozos informales ya operados por grandes empresas. En su momento, un informe de la propia ANA —presentado en 2012— ya mostraba la magnitud del problema: en el acuífero de Ica había 864 pozos de agua subterránea, pero solo 249 contaban con licencia. En Villacurí, de 460 pozos, 321 eran informales; y en Lanchas, 373 de 436 no tenían autorización. Desde entonces, la situación ha evolucionado.

Según un reporte más reciente —enviado por la Junta de Usuarios de Agua Subterránea del Valle de Ica (JUASVI) a la ANA en agosto de 2023—, actualmente existen 2,365 pozos en el valle de Ica, de los cuales 1,350 están operativos.

“Diez hectáreas es demasiado para lo que entendemos como agricultura familiar. En promedio, las parcelas no superan las cinco hectáreas, y eso ocurre cuando varias familias se asocian. Esta norma puede ser usada por agroexportadoras o actores informales para presentarse como pequeños agricultores y así legalizar sus operaciones”, señala Aquino.

El abogado ambientalista Rasul Camborda suma otra alerta. Recuerda que en anteriores procesos de formalización para pequeños usuarios nunca se exigieron estudios ambientales. “En un régimen del 2014, básicamente te pedían que demuestres que estabas usando el agua entre dos y cinco años antes, y ya pasabas al proceso de formalización”, explica. Y plantea una pregunta clave: “¿A quiénes se les pedía realmente un estudio ambiental? Porque atrás, de repente, no está el agricultor con su parcela chiquita, sino actores mucho más grandes”.

Según Camborda, si la norma actual también exime de presentar estudios ambientales a quienes concentran grandes volúmenes de agua, estaríamos ante una regulación hecha a su medida. “Por la cantidad de agua que usan, sí deberían pasar por una evaluación ambiental”, advierte.

Las preocupaciones no son aisladas. Organizaciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales han advertido que medidas como las licencias automáticas priorizan los intereses de los grandes usuarios y debilitan los mecanismos de control, justo cuando el país enfrenta una crisis climática cada vez más aguda.

Más presión donde el agua ya no alcanza

Como parte del mismo proceso de reforma, el 21 de abril de 2025 la Autoridad Nacional del Agua modificó nuevamente las reglas para el uso de agua subterránea en Ica. Esta vez, flexibilizó aún más la veda que protegía los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas, tres zonas donde el recurso ya se encuentra gravemente sobreexplotado.

Ese cambio rompe con lo que se había decidido en 2009, cuando se prohibió, de manera indefinida, otorgar nuevas licencias para abrir pozos o hacer obras hidráulicas en estas zonas. En 2011 ya se había hecho una excepción: se permitieron los llamados “pozos de reemplazo”, pero con condiciones muy claras. El nuevo pozo debía tener el mismo caudal, cumplir requisitos técnicos estrictos y estar a no más de 100 metros del pozo anterior. Ahora esas condiciones han sido flexibilizadas. Se permite perforar un pozo más profundo si el anterior ha perdido capacidad, y ya no es necesario que esté cerca: basta con que esté dentro del llamado “radio de influencia” del pozo original, una zona mucho más amplia y sin límites tan claros.

Para Pavel Aquino, especialista en recursos hídricos y exfuncionario de la ANA, esta norma facilita que las grandes agroexportadoras puedan reemplazar sus pozos agotados sin mayores restricciones. “La norma habilita una continuidad operativa con respaldo técnico, que es aplicable usualmente a empresas agroexportadoras con derechos vigentes”, explica. En cambio, los pequeños agricultores difícilmente pueden cumplir con los requisitos técnicos y económicos que exige este nuevo proceso.

Aquino también advierte que cambiar el criterio de ubicación —de una distancia fija al “radio de influencia”— puede tener efectos no previstos. “En la práctica, se está generando un nuevo radio de influencia que afecta otras áreas que antes estaban protegidas”, señala.

El modelo agrícola actual, basado en monocultivos de exportación como espárragos, paltas, arándanos y uvas, demanda grandes volúmenes de agua para riego. Mientras tanto, muchas comunidades rurales y altoandinas ven cómo descienden los niveles de los acuíferos, se secan sus lagunas y ríos, y no tienen garantizado el acceso al agua para sus cultivos, su ganado o incluso para el uso básico en el hogar. Así lo advierte el reciente informe ¿Qué tan justa es nuestra huella hídrica en Perú?, elaborado por la organización Water Witness.

Lejos de corregir ese desequilibrio, la reforma de la ANA ha debilitado su rol técnico y fiscalizador. En lugar de fortalecer los mecanismos de control, el informe final de la Comisión Reorganizadora propone flexibilizar aún más los procesos para otorgar derechos de uso del agua.

Una de las medidas más preocupantes es la eliminación de la obligatoriedad de la opinión técnica de la ANA en ciertos procedimientos de evaluación ambiental. Hasta ahora, esa opinión funciona como un filtro clave para evitar impactos negativos sobre fuentes hídricas. Pero si deja de ser vinculante —como propone la reforma—, los proyectos podrían aprobarse sin respaldo técnico sólido, incluso en zonas donde el agua ya escasea.

Otra propuesta busca transformar en licencias permanentes las autorizaciones temporales para el vertimiento y reúso de aguas residuales. Esto reduciría la supervisión periódica sobre actividades que podrían contaminar fuentes ya vulnerables, en un país que enfrenta serios problemas de calidad del agua. También se plantea eximir de sanciones a quienes han venido utilizando agua en terrenos del Estado sin autorización. Bajo el argumento de fomentar la formalización, se corre el riesgo de legalizar años de uso irregular sin ningún proceso real de fiscalización.

Incluso se cuestiona el rol del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), calificándolo como una “limitación para los agricultores”. Pero se trata de una herramienta importante que tiene el país para prevenir y mitigar daños ambientales. Su debilitamiento afectaría sobre todo a los usuarios que menos poder tienen para defender su derecho al agua frente a grandes proyectos.

La reforma también reacomodó a sus aliados

El proceso de reestructuración de la Autoridad Nacional del Agua, iniciado en septiembre de 2024, trajo también un cambio en su dirección. Ese mismo mes, Alonzo Zapata Cornejo renunció al cargo, y el ministro Ángel Manero designó como nuevo jefe de la entidad al ingeniero agrícola Genaro Musayón Ayala, quien también integró la comisión reorganizadora.

Hasta mayo de ese año, Musayón había sido asesor técnico de la congresista fujimorista Cruz Zeta Chunga, entonces presidenta de la Comisión Agraria del Congreso y principal impulsora de una nueva Ley Agraria para extender hasta 2035 los beneficios tributarios al sector agroexportador.

Conocida como “Ley Climper 2.0”, la propuesta podría votarse en agosto, cuando se reinicie la legislatura, y ya ha generado fuertes cuestionamientos por su impacto fiscal. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, implicaría una reducción anual de cerca de S/ 1 850 millones en recaudación, lo que podría afectar áreas esenciales como educación y seguridad, y debilitar las reglas fiscales.

El Consejo Fiscal advierte que la agroexportación ya es la principal beneficiada de ese sistema: concentra cerca del 29 % del total del gasto tributario, es decir, la porción del ingreso que el Estado deja de percibir por exoneraciones, deducciones y tasas reducidas. En términos sencillos: por cada S/ 100 que el Estado deja de recaudar por estos beneficios, unos S/ 29 llegan al sector agropecuario.

La congresista Zeta Chunga recibió al menos nueve visitas de representantes de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú mientras puso a debate su proyecto. Siete de esas reuniones ocurrieron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, cuando Musayón aún formaba parte de su despacho como asesor técnico. La propuesta responde a una vieja demanda del sector agroexportador, que desde la derogación de la Ley de Promoción Agraria en 2020 ha presionado por recuperar incentivos que, aseguran, necesitan para mantener su competitividad.

Cuando asumió la jefatura de la ANA, Genaro Musayón no era un desconocido dentro de la institución. En 2022 fue gerente general encargado y antes ocupó cargos técnicos en administraciones locales del agua en Chicama, Pisco y Mala-Omas. Pero lo que hasta ahora no se había advertido públicamente son sus antecedentes disciplinarios. En 2018, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas lo sancionó por “adulteración de boletas” de consumo en perjuicio del Estado. Aunque la Contraloría propuso una inhabilitación de cuatro años, el tribunal la redujo a dos. Musayón cumplió esa sanción entre septiembre de 2018 y septiembre de 2020.

Aunque no aceptó una entrevista para este reportaje, Genaro Musayón tiene declaraciones públicas que revelan su enfoque como jefe de la ANA. En un encuentro con gremios agrarios realizado en noviembre de 2024, afirmó que la entidad “trabaja en una propuesta de licencias mixtas para aguas superficiales y subterráneas en períodos de estiaje”, con el objetivo de “dinamizar los trámites y facilitar el acceso a derechos de uso”. Un anuncio que se alinea con lo propuesto por la Comisión Reorganizadora de la entidad.

Un mes después, en diciembre, Musayón advirtió que “nos hemos acostumbrado a usar solo agua superficial y hemos descuidado el uso del agua subterránea” frente a escenarios de sequía. En ese contexto, ha respaldado autorizaciones extraordinarias para enfrentar emergencias hídricas: tras las alertas en el norte del país, la ANA autorizó el incremento de volúmenes de extracción subterránea y, en regiones como Piura, aprobó la reactivación de pozos. Según Musayón, también se están elaborando estudios hidrogeológicos que servirán como base para un futuro Programa Nacional de Aguas Subterráneas.

Sin embargo, especialistas advierten que este enfoque tecnocrático de “optimización del recurso” puede agravar la sobreexplotación de los acuíferos, especialmente en zonas con estrés hídrico como la costa norte y sur del país. La propia ANA ha reportado que cuencas como las de Ica y Piura presentan un descenso sostenido del nivel freático y están entre las más vulnerables por el uso intensivo de agua subterránea. La Contraloría, por su parte, ha advertido que el Estado no cuenta con las capacidades suficientes para fiscalizar adecuadamente estos usos, debido a la escasez de personal y a limitaciones logísticas en las regiones.

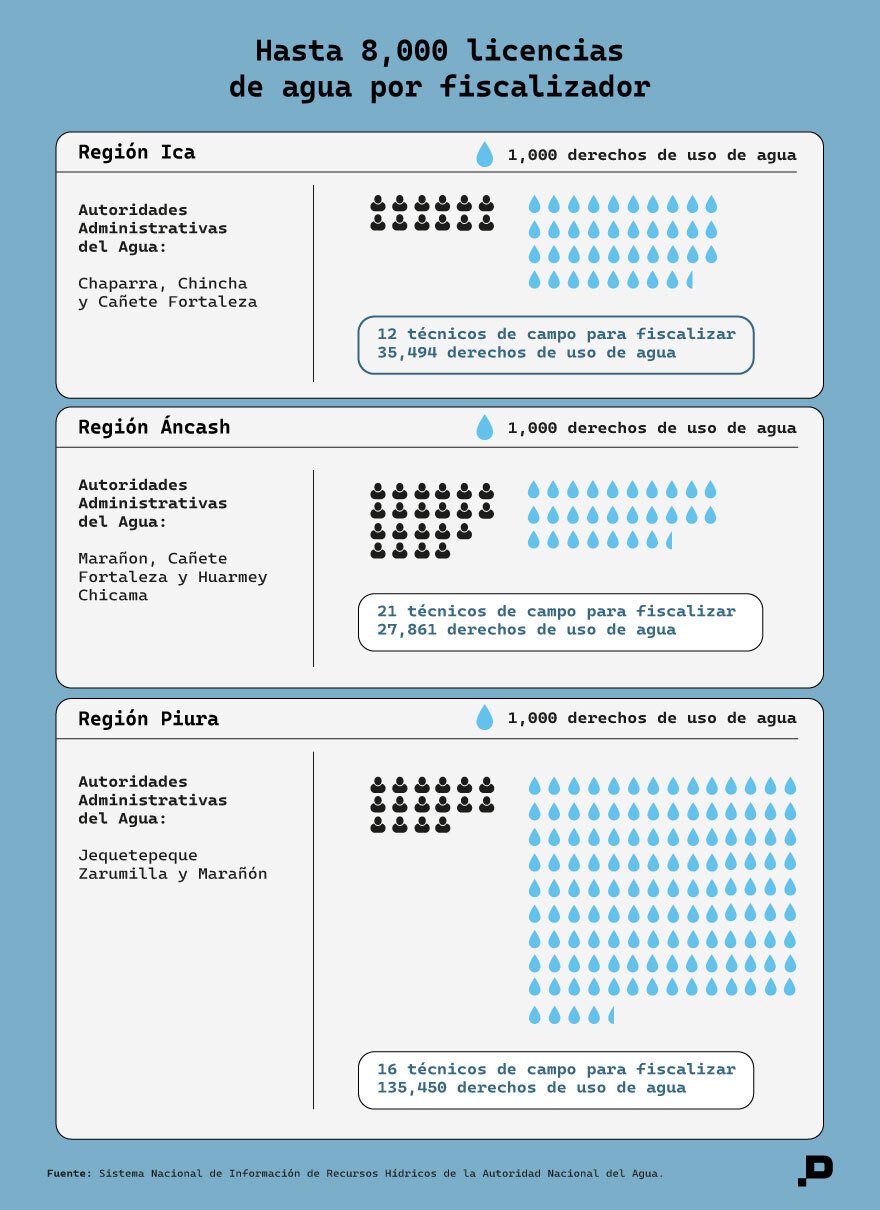

Solo 59 supervisores para más de 460 mil licencias de agua

Mientras se flexibilizan los procesos en el marco de la reforma, la Autoridad Nacional del Agua enfrenta una realidad crítica: cuenta con apenas 59 técnicos de campo para fiscalizar más de 460 mil derechos de uso de agua en todo el país. Estos supervisores están distribuidos entre las 13 Autoridades Administrativas del Agua (AAA), encargadas de la gestión a nivel de cuenca, y más de 70 Administraciones Locales de Agua (ALA), responsables de zonas más pequeñas. En promedio, a cada técnico le tocaría supervisar cerca de 8 mil permisos, una carga claramente insostenible.

Edson Ríos Villagómez, exdirector de la AAA Chaparra–Chincha, sostiene que una fiscalización efectiva exige personal capacitado, actualizado y bien remunerado. Critica que la Comisión Reorganizadora no haya dimensionado el problema: “Debieron decir cuántos trabajadores se necesitan para hacer frente a la carga operativa de los órganos desconcentrados. Y eso no se ha hecho”.

En varias regiones, la situación es aún más grave. En la ALA Ica, solo tres inspectores deben supervisar más de 17 mil derechos. En la ALA Huaraz, cinco inspectores tienen a su cargo casi 15 mil. El propio informe de reorganización reconoce que muchas oficinas no alcanzan el mínimo de personal técnico necesario: 14 por cada AAA y 11 por cada ALA. La alta rotación y la falta de presupuesto agravan la crisis operativa.

A esto se suma la precariedad laboral. El 70 % del personal trabaja con contratos temporales (CAS o locación), lo que impacta en su continuidad y autonomía. Román Vera, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la ANA, lo resume así: “Hay compañeros que deben hacer de técnicos, choferes, notificadores y abogados. Todo con sueldos bajos”.

El desorden institucional también afecta la información básica. El informe de reorganización revela que la ANA no tiene datos actualizados sobre cuántos pozos subterráneos están realmente en operación ni sobre la superficie agrícola total del país. Muchas estimaciones aún se basan en el Censo Agropecuario de 2012. Las oficinas regionales admiten que no tienen claridad sobre cuántos usuarios o hectáreas deberían estar fiscalizando.

El especialista Pavel Aquino señala que parte de esa información probablemente existe, pero no está sistematizada ni centralizada: “Los funcionarios de las oficinas desconcentradas elaboran informes físicos que luego no se digitalizan ni se suben a una plataforma. Así, esa información no se usa. El problema no es solo la falta de datos, sino la falta de sistematización”.

Una ley que podría abrir el mercado del agua

Uno de los aspectos menos discutidos del proyecto de la nueva Ley Agraria es que plantea una modificación clave en el uso del agua: permitir que las asociaciones de usuarios transfieran a terceros el excedente que logren ahorrar. Esto marcaría un cambio sustancial en la Ley de Recursos Hídricos, que desde 2009 establece que el agua es un bien público, no comercializable, y que todo uso debe ser autorizado por la Autoridad Nacional del Agua.

Según la norma actual, si una asociación de usuarios —por ejemplo, una junta de riego— logra usar menos agua de la que tiene autorizada, debe reportar ese excedente a la ANA. La entidad es la encargada de evaluar su redistribución en función de criterios técnicos, priorizando el abastecimiento poblacional, la sostenibilidad del ecosistema y otros usos. El nuevo texto elimina esa obligación y permite que sean las propias asociaciones quienes decidan qué hacer con esa agua ahorrada.

En la práctica, esto abriría la posibilidad de que ese excedente sea vendido o cedido a empresas privadas, sin un proceso técnico de evaluación ni redistribución por parte del Estado, explica Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). Aunque el proyecto no menciona la palabra “venta”, el uso del término “transferencia” sin regulación específica genera preocupación entre especialistas por su potencial para legalizar intercambios comerciales sobre el recurso hídrico.

Otro cambio propuesto es que los agricultores puedan usar ese excedente incluso fuera de la zona de su licencia original. Esto permitiría su traslado hacia áreas con mayor actividad agroexportadora o mayor capacidad de pago. Aunque se presenta como una forma de incentivar el ahorro y eficiencia en el riego, el cambio introduce una lógica de mercado en el manejo del agua, un giro que no ha sido parte del debate público y que podría alterar el modelo de gestión definido por la ley vigente.

La reforma de la Autoridad Nacional del Agua y las propuestas legislativas que la acompañan marcan un punto de quiebre en la forma en que se gestiona este recurso en el país. Más allá de los argumentos técnicos o jurídicos, lo que está en juego es la capacidad del Estado para garantizar que el acceso al agua sea equitativo, sostenible y orientado al bien común, en un contexto de creciente estrés hídrico y disputas por el control de este recurso esencial.