En 2016, el mismo año en que el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz para suspender una guerra que se extendió por casi medio siglo, los bosques que hacen del noroccidente de Sudamérica uno de los rincones más biodiversos del planeta, comenzaron a esfumarse. El fin del conflicto que cobró la vida de al menos 450.664 personas también marcó el inicio de una tragedia ambiental: solo en 2016 la deforestación aumentó un 44 % con respecto al año anterior.

“Colombia está experimentando las consecuencias del vacío de poder dejado por las FARC en amplias zonas de su territorio”, advertía desde 2018 el ecólogo Nicola Clerici, de la Universidad del Rosario de Bogotá, junto a otros colegas. Por décadas, la guerra había frenado la colonización en el sur del país y, por tanto, evitado una alta deforestación —el famoso efecto de conservación a punta de pistola—. Tras la firma de la paz, la dinámica cambió.

Colombia ahora está perdiendo en promedio 1.500 kilómetros cuadrados de bosque cada año, un área equivalente a 25 veces la isla de Manhattan. Cerca del 65 % corresponden a bosques amazónicos. Esos bosques son reemplazados por tierras para ganadería y agricultura; o simplemente son incendiados para cercar el terreno y venderlo. Solo en 2018, los incendios en los hotspots de biodiversidad se multiplicaron por seis con respecto al año anterior.

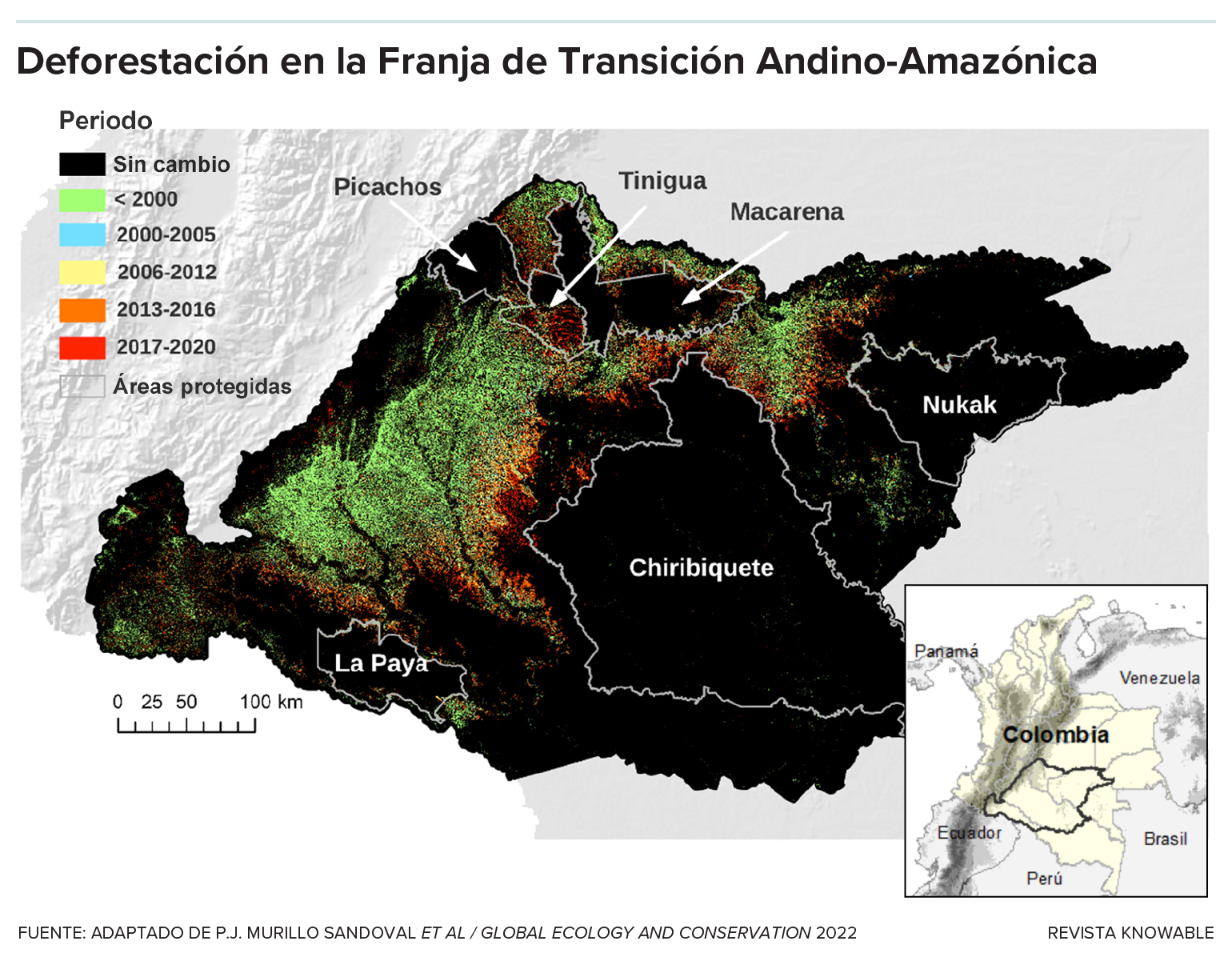

La mayor parte de esta deforestación está concentrada en las zonas que antes controlaban las FARC y que incluyen una franja de 500 kilómetros de longitud en la que se intersecan y confunden las faldas o piedemontes de la Cordillera de los Andes y las tierras bajas de la Amazonía —un sitio que es un corredor para miles de especies, una zona de intercambio genético entre distintas poblaciones de la misma especie, y una región que soporta una extensa red de ríos que bajan de las montañas para alimentar la cuenca amazónica—.

Más allá de la deforestación: la pérdida de la conectividad

Hasta ahora, la atención y preocupación política, mediática e incluso científica, tanto en Colombia como a nivel global, se han concentrado en la deforestación que avanza sobre la Amazonía. Pero Clerici junto a sus colegas, el geógrafo Paulo Murillo, de la Universidad del Tolima, en Ibagué, y el ecólogo Camilo Correa-Ayram, de la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, están intentando llamar la atención sobre otra cara del problema que pasa desapercibida: esta deforestación está provocando la pérdida de conectividad ecológica entre los bosques andinos y los amazónicos.

Las consecuencias de interrumpir una autopista de biodiversidad que ha operado desde el Mioceno, hace unos 23 millones de años, son desconocidas, dice Correa-Ayram. “Necesitamos saber cuál es la trayectoria futura que va a tomar este fenómeno”, agrega.

En una reciente investigación, los tres científicos se dieron a la tarea de analizar el alcance de la pérdida de conectividad — el grado en que el terreno impide el movimiento de las especies entre parcelas con recursos— en las áreas de bosque en la Franja de Transición Andino-Amazónica, como se conoce esta región. Cuando los ecosistemas mantienen una alta conectividad las especies animales tienen garantizada su alimentación, ciclos reproductivos, patrones migratorios y, de paso, se asegura el ciclo de nutrientes, la polinización y la dispersión de semillas de las plantas.

Los investigadores usaron un índice para estimar la conectividad espacial y funcional entre distintos parches de bosque —una medición que llaman “hábitat conectado”—. Tradicionalmente, los análisis se han limitado a calcular solo la pérdida de hábitat, una cifra que sobresimplifica la salud del ecosistema. Piense en la red eléctrica de una ciudad: no es lo mismo perder el suministro de energía en un 20 % de la ciudad, a que ese 20 % se concentre específicamente en hospitales, la red de trenes y otros centros cruciales para su funcionamiento. De forma similiar, al integrar variables como los patrones espaciales de pérdida de hábitat y las capacidades de dispersión de las especies, se logra un mejor diagnóstico de la salud del ecosistema.

En el trabajo publicado en 2022 en Global Ecology and Conservation reportaron que, entre el 2000 y el 2020, la pérdida de hábitat en la región Andes-Amazonía colombiana fue del 13%, mientras que la pérdida de hábitat conectado fue aún mayor, del 18 %. Y tanto la deforestación como la pérdida de hábitat conectado se han acelerado desde el 2016, coincidiendo con el fin del conflicto armado. “Este resultado es preocupante porque indica que los parches bien conectados están cada vez más fragmentados y aislados, afectando a las conexiones naturales de los Andes y la Amazonía y a la capacidad de movimiento de las especies”, señala el estudio.

Esta es una mala noticia para el mono lanudo (Lagothrix lagothricha) que consume más de 200 especies de plantas y que, al igual que los colombianos, aprendió a adaptarse y a vivir en un amplio rango de temperaturas, desde los calurosos bosques húmedos de tierras bajas amazónicas hasta los fríos bosques nublados de los Andes. La pérdida de hábitat conectado va a significar una amplia restricción y fragmentación de su hogar.

También es una mala noticia para los guácharos (Steatornis caripensis), aves que viajan en la noche desde las cuevas incrustadas en la cordillera de los Andes hasta bosques amazónicos en busca de 28 diferentes frutos, ya que se traducirá en trayectos más largos o alteraciones en sus dietas. Y para los jaguares, que van y vienen a lo largo de centenas de kilómetros entre los Andes y la Amazonía en busca de pareja o alimentos. Una historia similar se repite para cada una de las miles de especies de la región.

Bastan distancias tan pequeñas como cuatro metros —como las creadas por carreteras o el tendido eléctrico— para convertirse en barreras territoriales para algunas especies, señala el científico de ecosistemas Yadvinder Malhi, de la Universidad de Oxford, y sus colegas, en un artículo en el Annual Review of Environment and Resources en el que dan cuenta de las dinámicas humanas que están afectando los bosques tropicales en la actualidad.

Una mirada al pasado

Entender la importancia de esta conectividad entre los Andes y la Amazonía exige un viaje en el tiempo con una pregunta bajo el brazo: ¿por qué el noroccidente de Sudamérica es uno de los rincones más biodiversos del planeta?

“Lo que sabemos es que la Amazonía y la cordillera de los Andes están muy interconectadas, y la gran diversidad que vemos en el occidente de la Amazonía se debe a esa interacción”, responde Carina Hoorn, geóloga y paleoecóloga de la Universidad de Ámsterdam, quien ha intentado combinar la información aportada por distintas especialidades —biología molecular, palinología, geología y filogenética— para entender el origen de la gran biodiversidad amazónica. Una historia en la que los Andes han jugado un rol protagónico. Su interés por este tema surgió en los años ochenta, cuando viajó al departamento del Caquetá, en el sur de Colombia, justamente una de las zonas más deforestadas, para realizar su tesis de maestría.

Esta historia comienza con el monumental choque entre placas tectónicas, principalmente la placa sudamericana y la de Nazca, que dieron origen a la majestuosa cordillera de los Andes. En la misma era en que se extinguieron los dinosaurios, final del Cretácico —hace unos 100 millones a 66 millones de años—, estas placas comenzaron a colisionar, como trenes gigantescos (Hoorn suele compararlas con dos barras de chocolates apretujándose una contra otra). Fue un choque épico, pero en cámara lenta: las placas tectónicas avanzan a una velocidad promedio de 1,5 centímetros por año. Al estrellarse y cabalgar una sobre la otra provocaron un plegamiento de corteza sobre ellas, creando montañas.

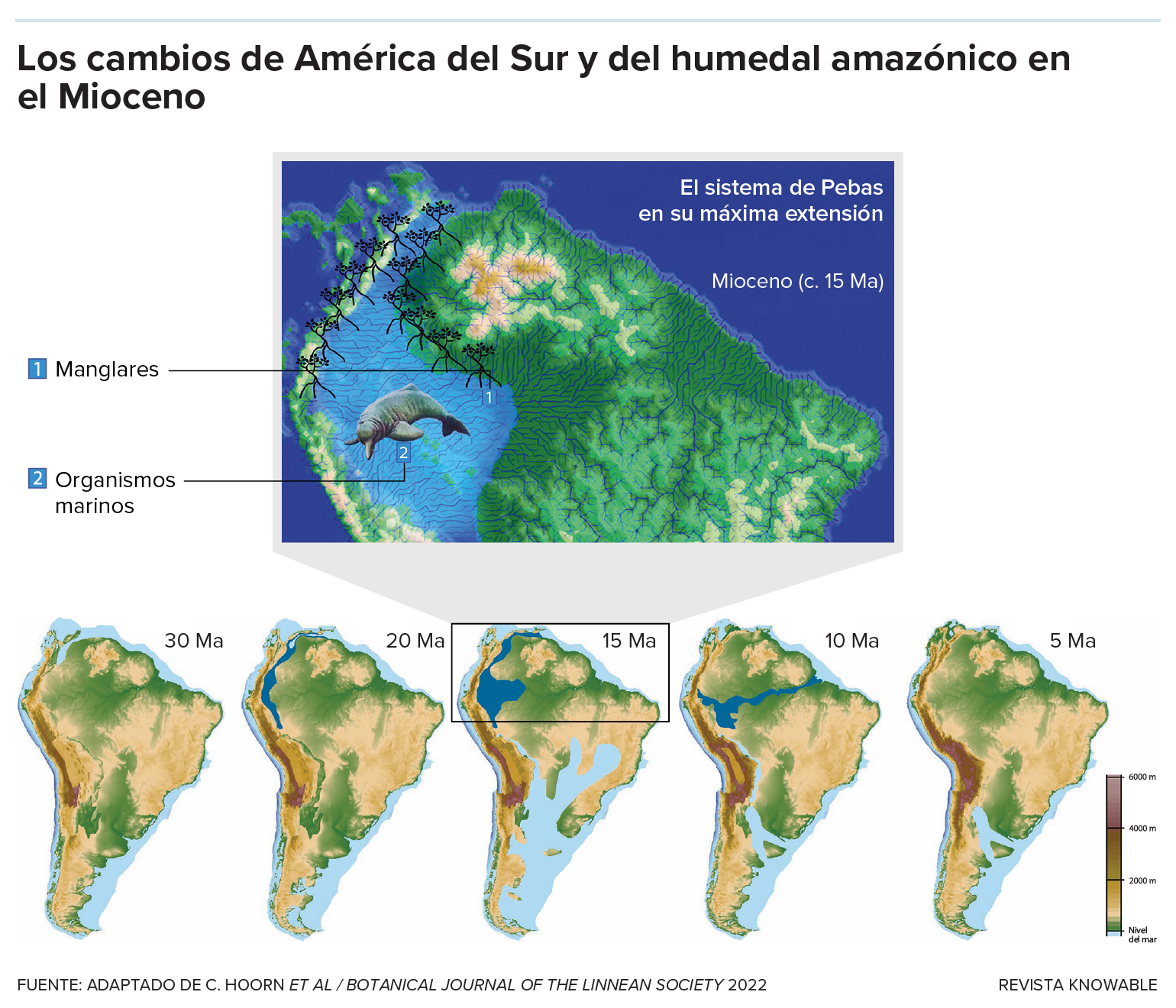

El sur, que hoy ocupa Argentina y Chile, y el centro de la cordillera, que abarca a Bolivia y Perú, se formaron primero. La parte norte de los Andes, que corresponde a Ecuador y Colombia, comenzó su elevación hace unos 23 millones de años al interactuar además con la placa tectónica del Caribe. En este tiempo, el norte de Sudamérica era un vasto humedal conocido como el Sistema Pebas, compuesto de lagos profundos y pantanos conectados con el Mar Caribe, señalan Hoorn y sus coautores en un artículo en el Annual Review of Earth and Planetary Sciences de 2023.

Cuando las montañas andinas alcanzaron una elevación crítica de al menos 2.000 metros comenzaron a alterar drásticamente el clima regional, pues aumentaron las precipitaciones —un evento que coincidió con un descenso del nivel global del mar—. Más lluvia y ríos rodando montaña abajo significó más erosión y más arrastre de sedimentos y nutrientes hacia las tierras bajas, hacia la Amazonía. Estos sedimentos constituyeron la base de una explosión de diversidad en el lado occidental del Amazonas.

Los Andes alteraron toda la escenografía del norte de Sudamérica. El antiguo Sistema de Pebas se fue transformando en el río Amazonas. La reorganización de las placas tectónicas, además, provocó el cierre del istmo de Panamá (hace unos 3,5 millones de años) dando lugar al Gran Intercambio Biótico Americano, en el que migraron de norte a sur, y viceversa, especies que habían permanecido aisladas.

“Para entender la Amazonía hay que entender la relación Andes-Amazonas”, recalca Hoorn. Solo en términos de plantas se calcula que la selva amazónica alberga hoy unas 50.000 especies, pero los Andes, en tan solo el 0,6 % de la superficie terrestre, condensan el 10 % de la diversidad de plantas vasculares del mundo, unas 30.000 especies. “Las montañas andinas desempeñaron un papel fundamental en la generación de la biodiversidad que colonizó varias regiones del Neotrópico”, señala Oscar Alejandro Pérez, biólogo evolutivo del Real Jardín Botánico de Kew, en Inglaterra, y sus colegas, en un artículo publicado en Trends in Plant Science.

Repensar las estrategias de conservación

Todo lo que pasa en los Andes termina afectando al resto del ecosistema amazónico, suele decir a sus estudiantes la bióloga Dolors Armenteras Pascual, directora del grupo de investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas de la Universidad Nacional de Colombia.

Armenteras Pascual lamenta que no se tenga suficiente investigación e información local para entender mejor estos fenómenos y repensar las estrategias de conservación. “Necesitamos más investigación local para entender efectivamente qué es lo que pasa”, dice. “Si no hacemos eso, no podemos dar recomendaciones de política basadas en evidencia”.

Después de varias décadas estudiando los efectos de la deforestación, una preocupación reciente para ella ha sido entender mejor los efectos sobre los sistemas acuáticos. La mayor parte de los sedimentos que proporcionan nitrógeno, fósforo y otros elementos para la vitalidad de la Amazonía bajan desde la cordillera de los Andes y “tienen que ver con la productividad primaria de toda la cuenca, con el fitoplancton, los peces, los delfines, con todo lo que quieras. Cualquier desconexión entre los Andes y la Amazonía implica también que se desestabiliza ese sistema acuático”, comenta.

Pablo Negret, ecólogo colombiano vinculado a la Universidad de Berna, Suiza, coincide en que esa conexión entre los Andes y la Amazonía es muy importante. Una de las investigaciones en las que está involucrado pretende identificar cuáles son las zonas en la Franja de Transición Andino-Amazónica que se deberían priorizar en conservación. “A nivel global las áreas protegidas están sesgadas hacia áreas de poco interés económico”, explica. Si tú dices que estás protegiendo un área gigante del Amazonas, “todo el mundo te aplaude, pero si vas y mides el impacto es casi nulo, porque allá hay menos presiones de deforestación”. En cambio, invertir dinero en la protección de un área donde avanza la colonización, argumenta Negret, puede resultar más costoso, pero es más efectivo en términos de retención de bosque y de biodiversidad de especies.

Erle Ellis, científico ambiental de la Universidad de Maryland, y autor de una revisión sobre el uso humano de la tierra publicada en el Annual Review of Environment and Resources, suma otra preocupación a esta lista: ante el cambio climático, las especies intentan adaptarse moviéndose de hábitat. “Casi todas las especies tienen algún tipo de necesidad de moverse a gran escala. Y en esa situación la conectividad es aún más importante”, dice. Plantea que la forma en que las autoridades han cartografiado las ecorregiones y, por tanto, las áreas protegidas, no permite modificarlas a medida que cambia el clima.

Con estas preocupaciones en mente, científicos han comenzado a enfocarse en análisis que puedan ayudar a las autoridades políticas a redefinir las prioridades de conservación y restauración.

Un ejemplo de ello es un estudio publicado por Correa-Ayram, junto a la analista espacial de datos Daniela Linero y el ecólogo Jorge Velásquez a finales de 2023. Ellos analizaron cuáles serían los corredores que unen parques nacionales en Colombia que permitirían garantizar una mejor conectividad para favorecer 26 especies de aves dependientes del bosque.

Los datos mostraron que, protegiendo 212.551 kilómetros cuadrados entre diversas áreas protegidas —la mayoría en los bosques andinos y amazónicos— y además invirtiendo esfuerzos en restaurar 79.203 kilómetros cuadrados actualmente ocupados para agricultura, se aumentaría la cubierta forestal colombiana en un 7 % y la conectividad en un 14 %.

Sin embargo, el 82 % de esos 79.203 kilómetros cuadrados de terrenos identificados como de alta prioridad para ser restaurados no están contemplados en los planes de restauración actuales. “La reflexión aquí es cómo pasar del dicho al hecho”, dice Correa-Ayram. “Tenemos una cantidad de estudios científicos, pero ¿dónde está la implementación de los corredores?”.

Para Correa-Ayram el reto en los próximos años será también lograr otros tipos de conectividad: una entre lo que dice la ciencia y lo que debe hacer la política, y otra con las comunidades que viven en esos territorios para que activamente participen en los esfuerzos por salvar uno de los rincones más biodiversos del planeta.

Pablo Correa es un periodista científico colombiano y exeditor de ciencia, ambiente y salud del periódico El Espectador de Colombia. Fue un Knight Science Journalism Fellow en MIT en 2012-2013. Es autor del libro Rodolfo Llinás, la pregunta difícil. Sígalo en Twitter @pcorrea78.

Este artículo apareció originalmente en Knowable en español.