La Ley Nacional del Cáncer fue promulgada en agosto de 2021 con una promesa clara: que ningún paciente del sistema público quedará sin diagnóstico ni tratamiento por falta de recursos. En marzo de 2022, su reglamento estableció el camino para que incluso medicamentos de alto costo no incluidos en el listado esencial pudieran autorizarse en casos de emergencia.

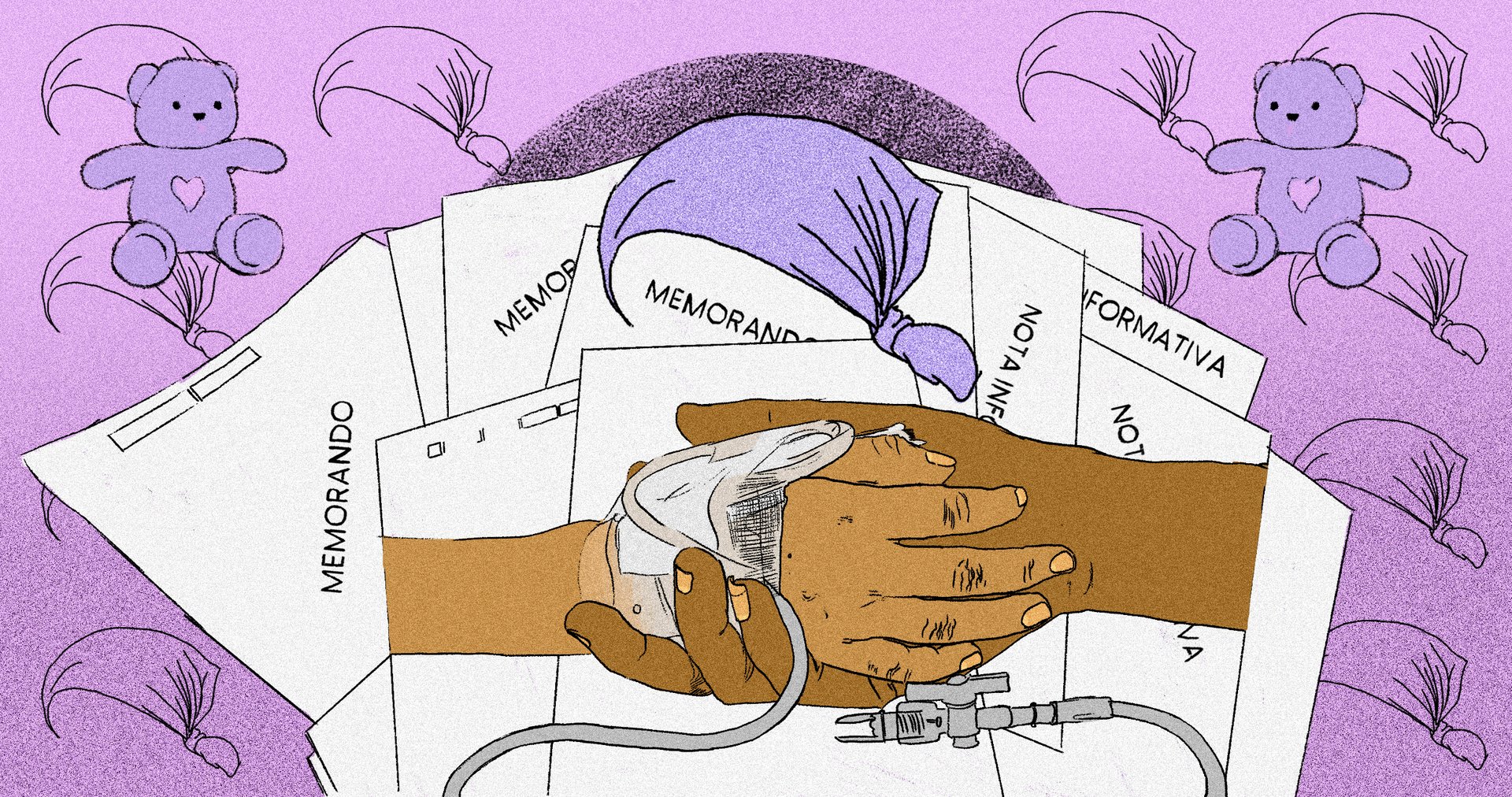

Pero en la práctica, como muestra la historia de una niña de ocho años con una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, a quien llamaremos Lucía para proteger su identidad, la norma no basta: las demoras burocráticas pueden ser tan letales como la propia enfermedad. Y lo más frustrante: los médicos hicieron lo correcto, el financiamiento se aprobó rápido y había recursos. Aun así, el medicamento no llegó a tiempo por una razón aún inexplicable.

El 13 de mayo de 2025, un grupo de médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja se reunió para evaluar el caso de Lucía. Los especialistas concluyeron que necesitaba con urgencia un medicamento llamado blinatumomab, que actúa como un puente: permite mantener la enfermedad bajo control hasta que la paciente pueda recibir el trasplante de médula ósea que realmente le daría una oportunidad de curarse.

Una semana después, el 20 de mayo, el Comité Farmacoterapéutico del instituto —un equipo que decide qué tratamientos pueden usarse en casos complejos— ratificó esa indicación. Autorizó dos ciclos completos del fármaco, lo que equivale a 56 días de tratamiento. En otras palabras, los médicos dijeron con claridad: “Esta niña cumple todos los criterios, necesita el medicamento y lo necesita ya”.

La propia Ley del Cáncer prevé un camino rápido para estos casos. Cuando un medicamento no está en la lista oficial pero un comité médico lo aprueba por emergencia, puede empezar a usarse de inmediato, mientras RENETSA termina su revisión técnica.

¿Y qué es RENETSA? Es la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, un grupo de instituciones públicas que analizan si los nuevos medicamentos o procedimientos realmente funcionan, si son seguros y si vale la pena incorporarlos al sistema de salud. Su tarea es darle al Estado una base científica para decidir.

En el caso de blinatumomab, esa revisión ya estaba hecha: en febrero de 2025 RENETSA había recomendado su uso en niños y adolescentes de 1 a 17 años con leucemia como la de Lucía. Es decir, no era un experimento ni un tratamiento improvisado: el propio Estado ya había reconocido que este medicamento era necesario en situaciones como la suya.

Con los informes médicos y los papeles en regla, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja envió el 16 de junio la solicitud formal al Instituto Nacional de Salud y, cuatro días después, presentó el informe que confirmaba el diagnóstico de Lucía y la urgencia del tratamiento. El 2 de julio, el hospital elevó el expediente a FISSAL, la entidad del Seguro Integral de Salud encargada de financiar los tratamientos más costosos.

La respuesta no tardó. El 3 de julio, FISSAL registró el caso y confirmó que el medicamento solicitado sí estaba dentro de la cobertura. Al día siguiente, su Dirección de Financiamiento emitió un informe clave: reconocía que el hospital todavía tenía un saldo presupuestal disponible de más de 7 millones de soles en el Programa de Control del Cáncer, suficiente para comprar el medicamento de inmediato. Y dejaba constancia de que FISSAL asumiría el financiamiento del blinatumomab una vez que el hospital lo adquiriera y lo registrara en el sistema.

El 7 de julio, la jefatura de FISSAL envió a la directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, Zulema Tomás, un oficio que cerraba el círculo administrativo: el caso de Lucía estaba cubierto y los fondos estaban asegurados.

Sobre el papel, todo había funcionado: los médicos habían indicado el tratamiento, el comité lo había autorizado, RENETSA ya lo había respaldado, FISSAL había validado la cobertura y confirmado que había dinero disponible. Solo faltaba un paso: que el hospital comprara el medicamento. Y ahí es donde la cadena se rompió. El propio informe de FISSAL lo dice sin rodeos: la compra debía hacerla el hospital y, recién después, FISSAL reconocería el gasto. Eso nunca ocurrió.

Cuando la burocracia olvida que está al servicio de una emergencia clínica, todo se convierte en un laberinto. En el caso de Lucía, los documentos muestran que entre el 20 de mayo —cuando el comité médico autorizó el uso del medicamento— y el 7 de julio —cuando FISSAL confirmó la cobertura— transcurrieron 48 días. En ese tiempo se acumularon informes, oficios y aprobaciones. Lo que no aparece en el expediente es lo más importante: la orden de compra y la constancia de que el medicamento llegó a la paciente. Esa ausencia también habla por sí sola.

La brecha entre la promesa y la realidad no está en las leyes ni en la falta de evidencia científica. Está en la lentitud de las decisiones en los escritorios de la administración pública, mientras el reloj de los pacientes corre en sentido contrario. La Ley del Cáncer creó un mecanismo para actuar con rapidez; los médicos hicieron su parte; el financiador confirmó que había recursos. Pero el medicamento nunca llegó a la cama de Lucía. Y en cáncer, cada día sin tratamiento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Hoy Lucía sigue hospitalizada. Pasó por cuidados intensivos, salió, pero ya no es la misma. Las quimioterapias que recibió para mantenerla estable mientras llegaba el blinatumomab —que nunca llegó— le provocaron complicaciones graves. Fue operada y quedó con una colostomía. Para su madre, el golpe es insoportable: ha perdido la confianza en el sistema y ya no quiere someter a su hija a más tratamientos. Quiere llevársela a casa.

La pequeña ventana de oportunidad se cerró. Y lo que debería haber sido una historia de acceso garantizado terminó convertida en la prueba más dura de que, en el Perú, la burocracia puede ser tan letal como la enfermedad.

¿Qué nos deja el caso de Lucía? Que la salud pública puede quedarse a medio camino si los últimos eslabones de la cadena —comprar y entregar el medicamento— no se cumplen. Y que “cobertura” no es sinónimo de tratamiento: en el papel puede estar aprobada y financiada, pero mientras no se traduzca en una ampolla sobre la mesa del hospital, no pasa de ser una promesa vacía.

La pregunta es tan simple como incómoda: si los médicos indicaron el fármaco, el comité lo autorizó, RENETSA lo había validado y FISSAL confirmó recursos y cobertura, ¿qué impidió que el hospital hiciera la compra a tiempo?

Hasta que esa respuesta no aparezca —y se corrijan los cuellos de botella que atrapan a los pacientes entre oficios y sellos—, la Ley del Cáncer seguirá siendo un derecho en suspenso. Y para niñas como Lucía, el tiempo que se pierde en trámites puede significar la diferencia entre llegar o no al trasplante que les salvaría la vida.