Un día de 1935, en un quirófano del Hospital Santa Marta de Lisboa, Antonio Egas Moniz se calzó los guantes en sus manos deformes por el reumatismo, echó un ojo a la mecha acerada de su taladro y le perforó el cráneo a un paciente. Después taladró la cabeza de otro y la de un tercero y no se detuvo hasta el cuarto. Dos de los pacientes estaban deprimidos; los otros decían oír voces que nadie más escuchaba. Todos salieron de allí relajados como quien sale de una siesta. Egas Moniz, un neurocirujano de párpados adormilados, peinado engominado y enormes orejas, creía que convertirse en un petrolero del cráneo era la solución para las dolencias de sus pacientes.

Hacía apenas unos meses el cirujano portugués había participado en Londres de un congreso médico donde el biólogo John Fulton explicó que una cirugía cerebral acabó con los berrinches agresivos de Becky, una de sus chimpancés. Lo que Fulton hizo fue remover el lóbulo frontal de la mona —y de otra chimpancé— para probar que podía afectar sus capacidades cognitivas. Egas Moniz quedó fascinado. No prestó atención al hecho de que Becky ya no podía realizar algunas tareas por la ablación del centro cognitivo de su cerebro: a él le resultó atrapante que un primate agresivo se hubiera convertido en una criatura tierna como un Hare Krishna. Así que, de vuelta en Lisboa, Egas Moniz pidió ayuda a otro cirujano y se lanzó a hacer las primeras lobotomías de la historia. Tenía perfecto sentido: si el cerebro estaba saturado, para que funcione había que pincharlo como se le quita el aire a un globo hinchado. Entre mono chimp y mono humano no debía haber tanta diferencia.

Los inicios del siglo veinte fueron años de experimentación y descubrimiento. En aquel mismo 1935 en que Egas Moniz se metía a agujerar cráneos con decisión militante, Islandia legalizaba el aborto por motivos médicos, un científico alemán aislaba y sintetizaba la testosterona y un virólogo estadounidense probaba en laboratorio una vacuna contra la fiebre amarilla. Egas Moniz llamó a su operación leucotomía (del griego leukos, blanco) porque, en la práctica, su procedimiento era una agresión a la materia blanca del cerebro, en donde se alojan los impulsos nerviosos. Creía que inyectando alcohol en la sección frontal del cerebro de sus pacientes podría calmarles los nervios y devolverles la felicidad.

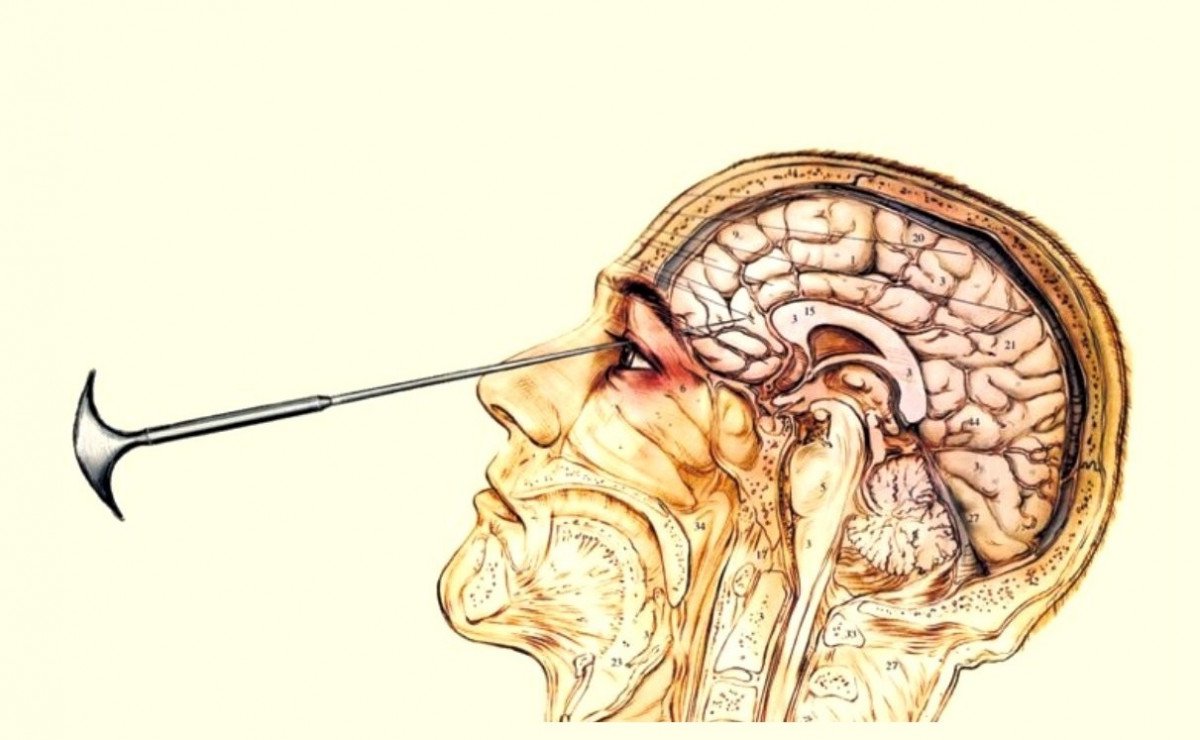

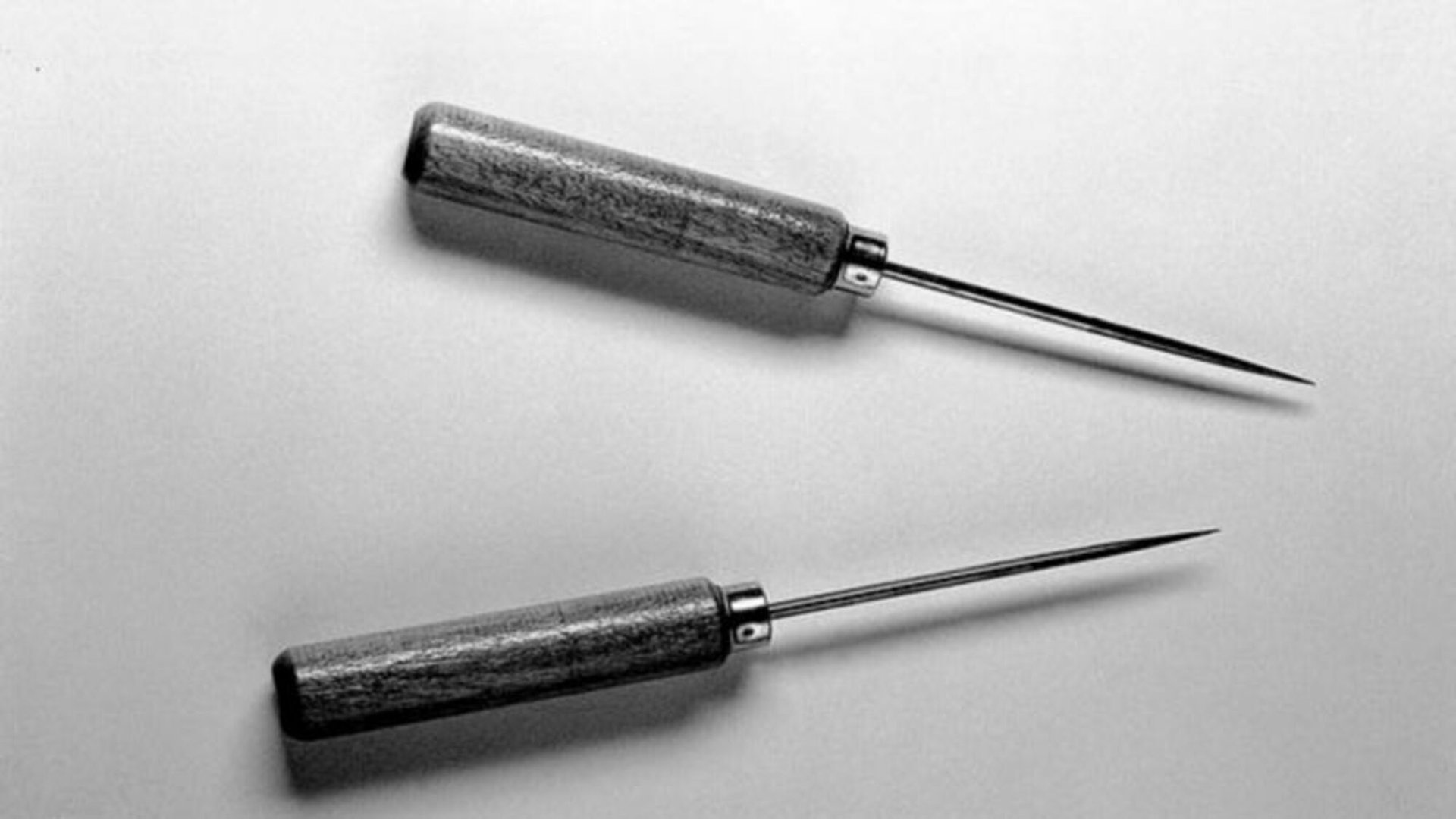

Apenas vieron los primeros experimentos del portugués, en Estados Unidos decidieron ensayar un procedimiento simplificado que rebautizaron como lobotomía y se convertiría en una atracción cuasi circense: un médico hundía un instrumento parecido a un picahielos junto al ojo de un paciente, hasta llegar al cerebro para destruir los nervios del lóbulo frontal, la parte interior de la corteza cerebral donde están la capacidad de moverse, de razonar, de solucionar problemas y parte del lenguaje y de las emociones.

Hoy se sabe que la lobotomización causa cambios en la personalidad, hemorragias, convulsiones y daños irreversibles al cerebro. También —pero se admite en voz muy baja— que una intervención así sólo se justifica en casos muy graves de epilepsia y que en Estados Unidos, en apariencia el país más predispuesto a agujerearle la cabeza a alguien, las intervenciones no pasan de ciento cincuenta al año. Pero catorce años después de su primera intervención, en 1949, Egas Moniz recibió el Nobel de Medicina por las perforaciones que hoy se usan en las películas para retratar el horror científico.

En una época en que las enfermedades mentales se trataban con descargas eléctricas y baños de agua helada y el destino de los pacientes eran los hospicios, las camisas de fuerza y la soledad, Egas Moniz fue un científico terco y renovador que creyó haber descubierto una cura para centenares de personas. Le horrorizaban, también, las curas gays de su época —manicomios, torturas—, tanto que en su tesis A vida sexual defendió que la homosexualidad no era una patología y que había existido desde tiempos inmemoriales entre animales no humanos, así que sugería un «tratamiento humanitario». La tesis se publicó en 1902 como un libro de dos tomos y tuvo 19 ediciones hasta que en 1933 fue censurada por el Estado Novo, la dictadura de Salazar.

Antes de perforar cráneos, Egas Moniz ya había sido candidato al Nobel por mirar dentro de la cabeza sin abrirla: había investigado las trombosis, la hipnosis y los efectos de la guerra en la psique de los soldados. Sus artículos de la época giraban en torno a la idea de desentrañar qué oculta el cerebro. Y en esas estaba cuando viajó a Londres y la lobotomía del chimpancé le abrió la cabeza a él.

En un artículo publicado en el American Journal of Psychiatry en 1937, Egas Moniz reporta los resultados de su operación en tres de los casi cuarenta pacientes que había atendido en apenas un par de años. Una de ellas era una treintañera, madre de dos hijas. Su salud mental había decaído luego de casarse, tener un par de embarazos fallidos y mudarse con su esposo al Congo belga. en donde «se puso triste, nada la interesaba y era incapaz de encargarse del hogar». La mujer intentó suicidarse un par de veces y el marido la devolvió a Lisboa. Pasó cinco años paranoide, jurando que habían matado a su hermana en el hospital luego de visitarla y que habían asesinado a sus dos hijas en la escuela. Cuando llegó a Santa Marta, el sanatorio donde atendía Egas Moniz, fue enviada de inmediato a la trepanación novedosa del neurólogo. Una vez convaleciente de la leucotomía, la mujer dijo que lo único que quería era irse a casa a cuidar de sus hijas. A los seis meses, el futuro primer premio Nobel portugués reportaría que la familia encontraba a la señora «en condiciones excelentes, como había estado antes de su psicosis».

Aquellos reportes animaron a Walter Freeman, un discípulo estadounidense de Egas Moniz a perfeccionar la técnica de su maestro hasta convertirla en lo que hoy conocemos como la lobotomía: un golpe de picahielo hacia el cerebro por la vía donde salen las lágrimas. Freeman explicaba que su operación separaba el ‘cerebro emocional’ del ‘cerebro pensante’ ubicado en los lóbulos frontales. Lo recordó The New York Times en su obituario. Eso había sucedido con Becky, ahora una mona boba pero relajada.

En las siguientes décadas Freeman recorrería Estados Unidos en el Lobotomóvil, una camioneta en cuya caja posterior adaptó un quirófano donde lobotomizó a casi tres mil quinientas personas. Freeman podría haber seguido aserrando cráneos, pero en la década de los cincuenta un médico suizo notó que una nueva medicina para la tuberculosis producía agitación en los pacientes esquizofrénicos y se preguntó qué sucedería si la administrase a sus pacientes depresivos. Resultó: la droga —Trofanil, el ancestro más antiguo del Paxil, el Wellbutrin y los popularizados Xanax y Prozac— devolvió el apetito y el interés a aquellos pacientes con los síntomas de la mujer portuguesa lobotomizada por contraer la tristeza en su mudanza al Congo belga.

La química empezó a ser un recurso para los neurólogos y pronto desplazó a las cirugías craneanas al lugar de procedimiento extraordinario. Fue el fin de la popularidad académica de gente como Egas Moniz. En los cincuenta, la neurosis —como la de Becky, la chimpancé— dejó de considerarse una emergencia que exigía una lobotomía y pasó a ser apenas una pista de que algo no andaba bien en la cabeza. Las píldoras se ocuparon entonces del trabajo del taladro.

Hoy en los hospitales se realizan lobectomías —otro nombre, otra técnica— en casos de convulsiones. Si las crisis amenazan con daños irreparables al cerebro de un epiléptico grave, por ejemplo, los médicos desconectan los hemisferios con un bisturí. En 2011, un equipo de cirujanos mexicanos generó una polémica al realizar lobectomías a nueve mujeres anoréxicas en un hospital público de Ciudad de México y reportar resultados muy positivos. La sorpresa no fue el éxito: fue el atrevimiento tras décadas sin oír de trépanos entrando en el cráneo. Desde los setenta, la intervención había abandonado los quirófanos para habitar los cuentos y las películas de horror.

Mucho tiempo antes de ese crossover al cine más o menos gore, Egas Moniz escribió para una publicación médica cómo era la vida cotidiana de sus pacientes seis meses después de sus leucotomías. Su convencimiento con el procedimiento quirúrgico era indudable. Sus textos, sin embargo, no dejan ver ninguna emoción descontrolada: es un médico llevando al detalle su investigación, buscando las pruebas que validen (o no) su creencia. Egas Moniz describe gente tranquila y calma, en sus casas o trabajos, con sus familias, casi tan bien como antes de que comenzaran los episodios de psicosis. Habla de sus pacientes como un psiquiatra de hoy describiría a los suyos después de tomar la medicación: «M.C. no volvió a mostrarse delirante, pero comenzó a expresar preocupación con su futuro. (...) Piensa que tiene cincuenta y tres años y no sesenta y tres. Esta desorientación temporal es común».

Uno de los pacientes que Egas Moniz atendió en sus primeras experiencias fue un policía esquizofrénico. El hombre lloraba, saltaba sin control y rasgaba su ropa con los dientes sin motivo aparente. Egas Moniz trepanó su cráneo y cortó la sustancia blanca de los hemisferios centrales. Tras la operación, describió al policía en perfectas condiciones y dijo que hablaba con calma y coherencia, lejos de las imágenes de seres de mirada perdida vagando por los corredores de tétricos hospitales psiquiátricos que nos dejaron las películas.

Por las manos del trepanador portugués también pasó un canillita alcohólico que escuchaba voces. Tras la operación, el canillita volvió a las calles de Lisboa a vender sus diarios, sin exhibir una muestra de recaída en la alteración nerviosa. El hombre fue de no hablar con su mujer e hijos durante sus visitas al sanatorio a revelarles, tras la operación, dónde estaba un dinero que la esposa daba por perdido. La locura del canillita borracho se había curado con una inyección de alcohol en el cerebro.

Egas Moniz no nació Egas Moniz. En 1874 lo bautizaron de António Caetano de Abreu Freire, pero cuando era un niño en Avanca, una aldea del norte de Portugal, uno de sus tíos lo convenció de usar el nombre de Egas Moniz, una figura histórica del siglo XII, un héroe de la Resistencia contra los moros y, según aquel tío, un lejano antepasado.

El niño creció y dudó entre estudiar medicina o ingeniería. Estudió ambas preparatorias y escogió medicina, pero no abandonó las matemáticas: publicó un ensayo sobre el álgebra y dio clases privadas. Se graduó en la Universidad de Coimbra, donde tocaba la trompeta en una banda, y luego se marchó a la política. Fundó un partido —el Central— y luego fue diputado por otro, el Progresista. A los veintisiete años se casó con una brasileña llamada Elvira de Macedo Dias y el año siguiente se fue a Francia a estudiar neurología y psiquiatría. Después se especializó en patología.

De regreso en Portugal, se convirtió en profesor de la Universidad de Coimbra. No era un republicano reconocido, pero su posición de académico lo hacía visible de algún modo, así que cuando el rey Carlos y su heredero fueron asesinados en 1908, Egas Moniz y un puñado de amigos terminaron en la cárcel durante diez días. Todos los republicanos más o menos famosos eran sospechosos.

Diez años después, interesado en los traumas, publicó Neurología de guerra y luego se empeñó en estudiar la encefalitis letárgica. En Francia, el cerebro había comenzado a convertírsele en una obsesión. Tanto los pensamientos como la materia, y Egas Moniz estaba dispuesto a desentrañar el misterio. A los cincuenta y dos años logró la primera angiografía cerebral. A los sesenta y un inventó la lobotomía prefrontal. A los sesenta y siete diseñó la primera cirugía contra el Parkinson. Cuando sus manos fueron deformadas por la gota, reclutó a dos cirujanos para que siguieran operando por él, quien los guiaba en el quirófano.

Joseph Babinski, maestro de la neurología francesa, dijo de él que era «seguramente la personalidad más interesante y carismática en toda la historia de la neuroradiología». Y no sólo eso, porque, recordaba Babinski, además allá de haber sido un brillante médico, Egas Moniz fue matemático, crítico de arte y literatura, compositor musical, historiador, político, diplomático, escritor, maestro y mecenas. Ya su biógrafo, el neurocirujano João Lobo Antunes, logró ser un poco más crítico con el héroe de su gremio. «Egas no era un santo: su ambición era avasalladora, y su vanidad, que infructuosamente intentó ocultar detrás de una falsa modestia casi pueril, era inmensa. Su vida, que tuvo de todo, incluyendo, como veremos, sexo (escrito) y violencia (que lo iba matando), constituye una novela fascinante».

No sólo neurólogo. No sólo Premio Nobel. También ministro de Asuntos Exteriores, embajador de Portugal ante España, inventor y, si se busca entre las firmas del Tratado de Versailles, que selló la paz con Alemania en junio de 1919, encontrarán su firma, pues fue el jefe de la delegación portuguesa en la conferencia al final de la Primera Guerra Mundial. Aquel niño de Avanca borró del imaginario portugués al héroe que combatió a los moros y convirtió al nombre Egas Moniz en sinónimo de otras cosas. De neurología. Y para Portugal, de Premio Nobel, hasta que José Saramago ganó el de Literatura, medio siglo después.

Cuando la lobotomía se popularizó se hizo evidente que el optimismo del neurocirujano portugués era una exageración. Hubo muertos. Estados vegetativos. Desmejoras. Rosemary, hermana menor de John F. Kennedy, pasó la mayor parte de su vida adulta recluida en varias instituciones después de que la lobotomizaran en un intento por acabar con un leve retraso mental y un comportamiento que los padres consideraban rebelde.

Howard Dully tenía doce años cuando su madrastra lo llevó con Freeman, el inventor de la lobotomía masiva e itinerante, para que le hundiera el picahielo en su ojo. Ella decía que el chico era rebelde pues prendía las luces de casa durante el día y se distraía con facilidad. En My Lobotomy, su autobiografía, Dully escribió: «Siempre me he preguntado si a mi alma le falta algo…Nunca sabré qué perdí en aquellos diez minutos con el doctor Freeman y su picahielo. De milagro no me convirtió en un zombi ni me aplastó el espíritu ni me mató. Pero me afectó profundamente». Un crítico de The New York Times dijo en su reseña que era una de las historias más tristes que se podían leer en aquellos años grises de preguerra.

Abrirle la tapa de los sesos al paciente dejó de ser bien visto cuando la química entró en escena. La neurología ya no recurrió a la cirugía cuando se abrió a las prescripciones de los psiquiatras. Cuestión de química y de progreso. Sin embargo, el ser humano ha intentado curarse de la cabeza abriéndose huecos en el cráneo desde el Neolítico. El médico e historiador italiano Plinio Prioreschi aventuró en uno de los tomos de A History of Medicine que las pinturas rupestres mostrarían que la trepanación —abrir agujeros en el cráneo sin intervenir el cerebro— se usaba para expulsar los malos espíritus que entraban al cuerpo. Según la teoría de Prioreschi, esos malos espíritus eran la epilepsia, las migrañas y una variedad nada específica de problemas mentales.

El método se refinaría en Grecia —Hipócrates detalló cómo evitar las infecciones en los cráneos perforados y recomendó usar herramientas penetrantes, aserradas y de profundidad— mientras que Galeno la emplearía durante el Imperio Romano para resolver casos de golpes y hundimientos. Incluso ideó nuevos instrumentos para practicarla, como el taladro abaptista, que tenía una lámina circular cerca de la punta para no lesionar zonas en vano.

Los médicos de la Edad Media tampoco escatimaron experimentos dolorosos entrando por las sienes y la frente. En América, los chamanes de la cultura Paracas, en Perú, abrían un hueco en el cráneo y luego lo cubrían con una lámina de oro para ayudarlo a cicatrizar. En la región fueron los médicos incas quienes alcanzaron la excelencia como trepanadores. Varios bioarqueólogos concluyeron que la cultura andina refinó sus técnicas de apertura de cráneos a lo largo de mil años, reduciendo el tamaño de los huecos, las perforaciones y los cortes, como si hubieran aprendido a localizar las dolencias con más precisión. Un artículo de la revista Science sugiere que sus intervenciones alcanzaron tasas de supervivencia del ochenta por ciento. Dos mil años más tarde, los médicos de la Guerra Civil estadounidense apenas conseguían que sobreviviese la mitad de los soldados que trepanaban.

En la antigüedad, la trepanación era una cirugía de emergencia para reparar fracturas causadas por lanzas o piedras. Aún hoy, cuando un cerebro se inflama, los médicos pueden abrir el cráneo para aliviar la presión. Pero incluso desde Egas Moniz hasta allí llega nuestra capacidad para hurgar en el cerebro sin dañarlo. Los médicos operan tumores cerebrales desde el siglo diecinueve, mas los investigadores siguen sin dar con una cura definitiva para las aflicciones de nuestra mente.

El cerebro es un gran misterio que guardamos en la cabeza. No sabemos lo que somos.

Nos obsesiona la salud de ese tejido blanco que controla nuestra capacidad de hablar y la materia gris compuesta de neuronas. Nos intriga la relación entre ambos hemisferios y la personalidad. Nos inquieta la influencia de las hormonas en los sistemas de defensa del cuerpo. La química y la biología.

Sabemos que el cerebro —esa masa laberíntica que nos recuerda a una nuez— está formado por dos hemisferios y que ahí reside el lenguaje. Sabemos que el tálamo y el hipotálamo, en su parte inferior, se ocupan de las hormonas, el sueño, el hambre y los sentidos. Que pesa tanto como seis tazas de azúcar, que ahí residen los prejuicios, que cada día devora la cuarta parte de las calorías que consumimos y consume una cantidad de energía que encendería un foco de veinticinco vatios, que nos siguen naciendo neuronas toda la vida y que si todas ellas fueran colocadas en una fila la procesión de los microchips de nuestra materia gris tendría mil kilómetros de longitud.

Sin cerebro no hay memoria. Las piernas no sirven. El olvido del Alzheimer, los temblores del Parkinson, la esclerosis múltiple y la parálisis que causa Huntington ocurren por una muerte en cadena de ciertas neuronas. Hasta que no se conozca al cerebro tanto como al hígado, no se encontrará la solución a la paranoia, a la esquizofrenia o a la amnesia.

Aristóteles creía que el cerebro servía para refrigerar la sangre y Descartes, que la glándula pineal —que regula el sueño— era un puente hacia la conciencia. Hay protocolos para curar casi todas las partes de nuestro cuerpo —si nos rompemos un brazo hay que enyesarlo; si tenemos apendicitis, operar—, pero es más extensa la lista de lo que desconocemos del cerebro. No sabemos cómo se guardan ni recuperan los recuerdos ni cómo codifican la información nuestras neuronas. Tampoco tenemos certeza de qué son las emociones, la inteligencia y la conciencia. O cómo se integran los sistemas especializados del cerebro para trabajar en conjunto. No sabemos casi nada del órgano que guarda todo lo que sabemos.

La profundidad del cerebro nos es tan desconocida como la profundidad del mar o del cosmos. Y es curioso, porque somos nuestro cerebro y, sin embargo, sus piezas y partes biológicas «no serían suficientes para comprender cabalmente la experiencia humana», escribió David Eagleman, un profesor que estudia los efectos de los descubrimientos de la neurociencia en la interpretación de las leyes.

Los misterios del cerebro nos provocan deseos de aventura conocedora. Desde 2013, científicos de Estados Unidos y Europa compiten por crear el mejor atlas en alta resolución del cerebro y por lograr una simulación computarizada capaz de hacer todo lo que un cerebro humano vivo hace. El Proyecto Cerebro Humano europeo aventajó al Brain Initiative estadounidense cortando en capas finas los sesos de una mujer sesentona y convirtiendo el desguace en imágenes tridimensionales. Al morir, nuestras córneas pueden ir a otro rostro, nuestro corazón a otro pecho, nuestro hígado a otra barriga, pero nuestra conciencia, que habita nuestro cerebro, no se va a ninguna parte. Si un trasplante de cerebro fuera posible, el donante despertaría en un cuerpo ajeno. Pero nada de esto es así. El cerebro nos define, pero no le sirve a nadie más que a su dueño. Y a la ciencia.

O no sólo. Porque es conocido que los científicos se lanzaron de lleno a echar un ojo al cerebro de Albert Einstein. No fueron tímidos: lo partieron en doscientos cuarenta bloques. Un médico guardó en su casa gran parte de esos pedazos por más de veinte años: los tenía sumergidos en alcohol en frascos que alguna vez conservaron dulces. Otros se dedicaron con fruición a tratar de encontrar una cifra universal en las circunvoluciones del viejo alemán. Después de analizarlo mucho, un científico chino y otro estadounidense concluyeron que la inteligencia inaudita del autor de la teoría de la relatividad era el resultado de una anatomía inusual: la unión entre ambos hemisferios era mayor que el promedio. Los cerebros que usaron para comparar con el de Einstein tenían conexiones menos densas.

Y si la ansiedad por descubrir la inteligencia escondida de Einstein bordea el desequilibrio psicológico, las búsquedas al interior del cerebro de Lenin cubren el expediente de lo espeluznante. En 1926, el Partido Comunista soviético fundó en Moscú un instituto para estudiar el cerebro de Lenin como un intento de honrar su legado. Los científicos rebanaron los sesos del líder de la Revolución de Octubre en treinta y un mil piezas que estudiaron de todas las formas. El neuropatólogo alemán Oskar Vogt encontró un cerebro encogido, reblandecido, con señales de hemorragias recientes. Los soviéticos —que lo habían contratado— querían pruebas científicas de la sagacidad de Lenin. Así que Vogt concluyó que el cerebro había disminuido por el peso de sus ideas revolucionarias.

Rebanar un cerebro humano como lonchas finas de jamón toma unas cincuenta y tres horas de trabajo sin pausa en un laboratorio. En 2009, millones de personas vieron en vivo a través de Internet el espectáculo del desmembramiento cuando la Universidad de California en San Diego (UCSD) transmitió el procedimiento. Un amnésico anónimo había donado su cerebro para que los especialistas lo analizaran a su muerte.

Esa masa casi desconocida que flota en nuestro cráneo nos obsesiona porque no sabemos cómo ahí sobrevive el recuerdo del olor del árbol de pomarrosa que había en la finca de los tíos, los pasos de baile que aprendimos a los dieciséis y la contraseña del cajero automático. No la sentimos como a nuestro estómago cuando ruge de hambre o a nuestro corazón cuando palpita agitado por amor.

Los médicos digitalizaron cada una de las 2401 rebanadas de aquel cerebro congelado y construyeron un modelo en 3D. El plan era descubrir dónde falló la operación que le habían hecho al paciente en 1953 y que lesionó su memoria. Años después anunciaron el resultado: había sido una lobectomía, al paciente le habían extirpado un lóbulo.

La geografía cerebral no permite hacer predicciones sobre el futuro de un paciente ni explicar la genialidad de otros. Egas Moniz también lo sabía e intentó entender al cerebro más allá del aspecto físico. Fue un ensayista que escribió sobre el único Papa médico, Juan XXI, sobre cómo el arte representó la locura, sobre el pintor José Malhoa —de quien también coleccionaba obras— y también sobre el momento en el que el cerebro de varios colegas dejó de latir: Egas Moniz gustaba de escribir obituarios.

Cabezas decapitadas cruzaron alguna vez Lisboa en taxi. Eran los años veinte del siglo pasado y la morgue de la ciudad no tenía una máquina de rayos X, así que Egas Moniz hacía que sus asistentes tomaran un taxi con cabezas de cadáveres hasta un laboratorio donde les haría estudios.

En ese laboratorio, Egas Moniz inyectaba una sustancia de contraste en el cerebro y tomaba placas. Su experimento comenzó dándoles bromuro a los pacientes, vía oral, antes de hacerles rayos X. Falló. Sólo conseguía provocarles dolores de cabeza. Inyectó distintas cantidades de bromuro en las carótidas de perros vivos, hasta que vio en las radiografías de la cabeza del decimoquinto perro algo así como una sombra de los vasos cerebrales.

Ahí encargó decapitar cadáveres frescos del Instituto de Anatomía de Lisboa para llevarlos a su laboratorio y siguió trabajando con ellos hasta que las arterias empezaron a revelarse en las placas de rayos X. Fracasó cuatro veces con las cabezas decapitadas. Cuando halló la sustancia cierta, se arriesgó con humanos vivos. Lo consiguió al sexto intento para ajustar la dosis: aquella fue la primera vez que los médicos vieron latir un cerebro vivo. Lo hizo antes de que se le ocurriera taladrarles el cráneo a sus pacientes. Ese sexto paciente, un hombre de cuarenta y ocho años enfermo de Parkinson, moriría horas después por una trombosis. Una ironía: hoy, cientos de pacientes salvan sus vidas porque las angiografías detectan trombosis.

El episodio pudo haber dejado a la lobotomía sin uno de sus precursores, pues Egas Moniz estuvo a punto de renunciar. Sólo se quedó después de que su equipo lo convenciera de seguir la investigación. Al tercer intento de contraste, en junio de 1927, las imágenes aparecieron —algunas porciones de la arteria carótida interna y la arteria cerebral media— y la vida de los pacientes no corrió ya riesgo porque Egas Moniz había decidido cambiar el bromuro por el yoduro.

El pionero portugués permitió que los médicos vieran los vasos sanguíneos dentro y alrededor del cerebro y se convirtió en una suerte de héroe académico, de esos que las naciones vuelven próceres para su panteón del orgullo internacional. Su rostro severo adornó hasta 1997 los billetes de diez mil escudos portugueses. Lo pusieron junto al perfil de dos cerebros. Uno en blanco; el otro, con todas las venas delineadas.

La angiografía cerebral de Egas Moniz se usa aun hoy en los hospitales para verificar si hay aneurismas, tumores cerebrales, coágulos o evaluar el estado de las arterias de la cabeza antes de una cirugía. Una angiografía cerebral implica que un líquido extraño y resplandeciente corra por las venas para revelar la orografía del cerebro. Mientras el líquido viaja resplandece en la pantalla de las computadoras y los médicos pueden verificar si hay novedades en las arterias.

Egas Moniz no sólo reveló la forma de explorar los recovecos del cerebro. La primera angiografía pulmonar, en 1931, también fue obra suya. Hoy que su nombre es apenas un dato curioso en la literatura médica y en los blogs interesados por el gore, varios científicos pueden llamarse sus herederos. El neurocientífico Adrian Owen, en Cambridge, demostró que la ausencia de la conciencia de un paciente en estado vegetativo era sólo aparente. La portuguesa Hanna Damásio fue pionera en el uso de métodos para obtener imágenes de lesiones cerebrales en pacientes vivos y diagnosticarlos. Su marido, Antonio Damásio, probó que las emociones habitan en el cerebro. Por Egas Moniz hoy los médicos pueden observar el comportamiento del cerebro de personas vivas y especialistas que estudian las imágenes cerebrales tienen elementos para decidir el mejor tratamiento para los deprimidos, los ansiosos, los amnésicos.

En 1949, cuando Egas Moniz ganó el premio Nobel, el Presidente de la Real Academia de las Ciencias de Suecia dijo en su discurso que el galardonado de sesentaiún años era ya un sabio notable en varios campos cuando, «por accidente, concluyó que el cuchillo del cirujano podría aliviar o incluso recuperar a los pacientes que sufren ciertas perturbaciones psíquicas serias. Se puso a trabajar con audacia. […] Hoy su método se practica en todas partes con muy buenos resultados».

El comité del premio Nobel esquiva, hasta hoy, a una asociación de familiares de lobotomizados que exige que le retiren el premio a Egas Moniz. No han estado solos. Un paciente paranoico disparó ocho veces al petrolero cerebral portugués diez años antes de que recibiera su Nobel. Egas Moniz sobrevivió; murió casi veinte años después. Los disparos eran una queja: Antonio Egas Moniz no le había recetado más medicación al hombre. Tampoco lo había lobotomizado.

*Este texto se publicó originalmente en la revista Etiqueta Negra, y forma parte del libro de perfiles Necesito saber hoy de tu vida (2021), de Sabrina Duque.