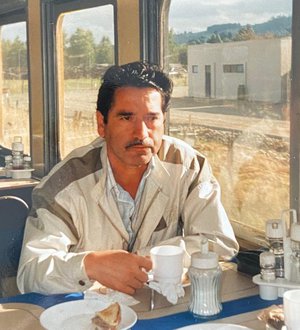

Leonidas Bermeo era un hombre tan coqueto que su nieto de cinco años solía llamarlo y preguntar: «Papito Leo, ¿y qué dicen las chicas?» Él se carcajeaba con el teléfono en la mano. «Ahí están las chicas», le decía, «todavía están ahí». Sus colegas del Mercado Modelo de Chiclayo, en donde Bermeo tenía un puesto de golosinas y abarrotes, lo llamaban Papachón por su amplia fama de seductor. Aunque no solía bailar, le gustaba poner sus discos de música sanjuanera —con la que había crecido en su tierra, el pueblo de Ayabaca—, y tomarse unos tragos mientras bromeaba con sus amigos y comía unos chicharrones con mote, su plato favorito. Siempre pedía escuchar las canciones antiguas de Corazón Serrano, los mayores éxitos de Deleites Andinos o los temas más fiesteros de Sensual Karicia.

No sabía tocar ningún instrumento, pero hace un tiempo fundó una orquesta de cumbia y puso de cantante a su hija de trece años. Por su nula formación musical, Bermeo elegía a todos los integrantes con un criterio intuitivo: que al tocar y cantar lo emocionen. Cada fin de semana su orquesta daba conciertos mientras él, a un lado del escenario, verificaba el sonido con un vaso de cerveza. Le gustaba tanto la música que años después fundó también una emisora radial. Su hija creaba los contenidos y preparaba los programas con una sola condición de su padre: que no dejara de poner sus canciones sanjuaneras.

Aparte de ser un comerciante exitoso, Bermeo tenía otra peculiaridad resonante: su aderezado vocabulario. Era típico escucharlo maldecir con una simpatía campechana. Su familia ya lo conocía: cualquier enojo o alegría detonaba un bravísimo arsenal de lisuras. Pero en el fondo, este léxico inflamable era el reflejo de un carácter enérgico y frontal, que repudiaba las medias verdades y la hipocresía. «Si tú eres derecho conmigo, yo por ti me saco hasta el pantalón», solía decir muy serio a sus amigos. La lealtad era su forma de medir a las personas. Si alguien le fallaba, lo borraba sin reparos de su vida. «No pasa nada contigo», sentenciaba decepcionado. Y luego soltaba un par de carajos y se olvidaba para siempre del asunto.