Janeth Quispe cría alpacas en la comunidad indígena de Carhuancho, a más de 4.600 metros de altura, en Huancavelica, en la puna de los Andes donde no se puede sembrar casi nada y solo resiste el ichu. Desde niña aprendió el oficio y hoy, cada mañana, lleva su rebaño a los bofedales — esas praderas que guardan como esponjas el agua de lluvias y deshielos— para alimentar a sus 1.500 animales. Esos humedales, antes verdes casi todo el año, ahora se secan más rápido.

Cuando la acompañamos en su recorrido nos muestra su reservorio artesanal, que construyó sola para mantener los pastos de sus tierras. Antes, cuando la cordillera de Chonta estaba cubierta de nieve, el deshielo bajaba a lagunas y ríos y conservaba la humedad durante meses. Ahora, el blanco de la montaña ya no está y, cuando por fin llueve, el agua corre sin quedarse.

—Ya no nos alcanza para todo el año. El clima ya está en desorden —dice, con la mirada en sus alpacas. Las crías no logran sobrevivir, los pastos se agotan demasiado pronto y, en los meses más secos, cuando el río se convierte en un hilo, tiene que cargar agua en galoneras desde los manantiales para mantener vivo al rebaño.

En los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) esa percepción tiene respaldo: antes las lluvias se repartían durante varios meses, lo que mantenía los ríos caudalosos por medio año y sostenía los bofedales por largas temporadas. Hoy, en cambio, las precipitaciones se concentran en lapsos breves, más intensas y fugaces. Como resultado, los ríos fluyen apenas tres meses en lugar de seis y aumentan los huaicos e inundaciones.

A Janeth y a cientos de alpaqueros les preocupa el clima cambiante y también una obra que, con el tiempo, ha profundizado la sensación de abandono y desigualdad: el trasvase que desvía parte del agua nacida en estas montañas hacia la costa.

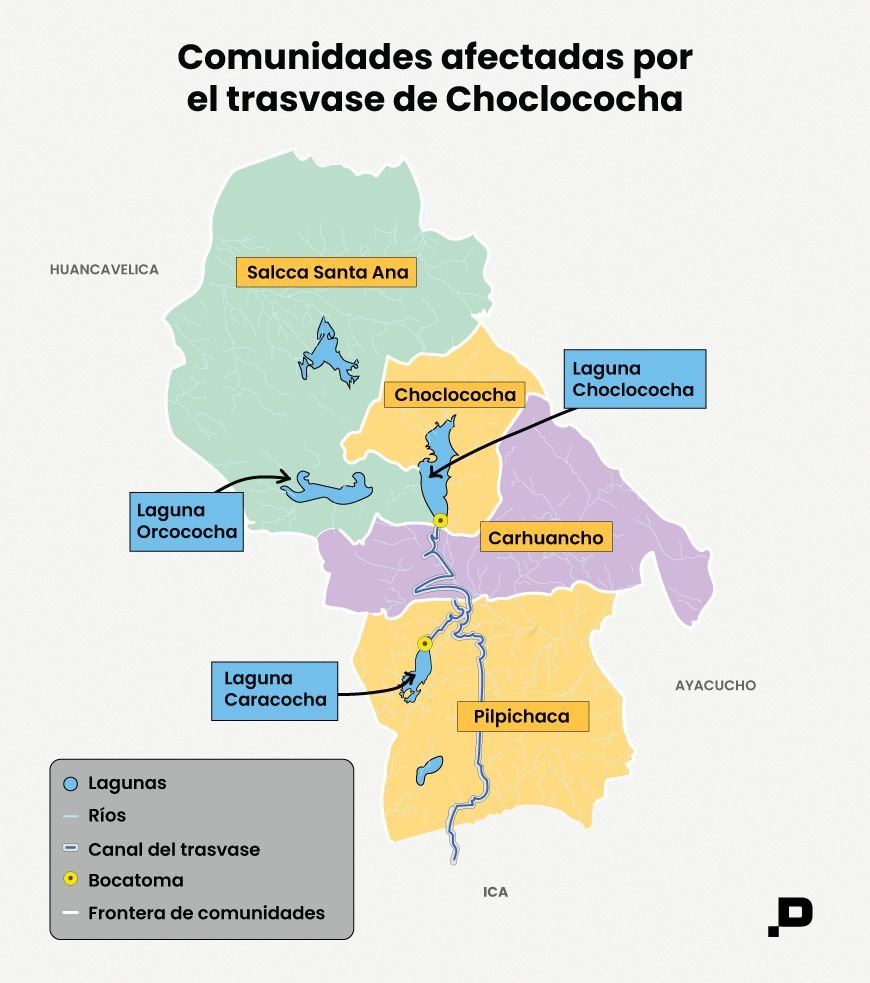

Desde 1950, el recorrido natural de las aguas que bajaban por el río Pampas rumbo al Amazonas fue interrumpido por un sistema hidráulico que interviene tres lagunas altoandinas: Choclococha, Orcococha y Ccaracocha. Diques y compuertas retienen el agua y la desvían hacia un canal abierto que, a lo largo de 53,5 kilómetros, atraviesa la cordillera hasta la laguna Totorillas, ya en la cuenca del río Ica. Desde ahí, baja por gravedad hasta los valles costeños.

Ese caudal sostiene cultivos de pequeños y grandes productores, recarga el acuífero —reserva subterránea de agua dulce— que alimenta más de 2.000 pozos de empresas agroexportadoras y abastece a la población de Ica. Arriba, en cambio, las comunidades enfrentan cada vez más dificultades para sostener su vida: escasea el agua para el ganado, la tierra se vuelve menos fértil y las sequías son más largas en un contexto de crisis climática.

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), bajo administración del Gobierno Regional de Ica, es el organismo encargado de manejar esta obra. Cada año desvía entre 10 y 15 metros cúbicos de agua por segundo, un caudal que, si se mantuviera de forma continua durante los doce meses, alcanzaría los 490 millones de metros cúbicos, suficiente para llenar unas 200 mil piscinas olímpicas. Sin embargo, según el PETACC, en la práctica el sistema opera solo durante algunos meses, por lo que el volumen efectivamente trasvasado ha oscilado en los últimos años entre 110 y 120 millones de metros cúbicos anuales. Esa cantidad equivale a unas 45 mil piscinas olímpicas al año.

Carhuancho y sus comunidades vecinas —Choclococha, Santa Inés, Santa Ana y Pilpichaca— están en la parte alta de la cuenca del río Pampas, justo en el inicio del trasvase. En conjunto suman más de 4.000 habitantes, en su mayoría quechuahablantes dedicados a la crianza de alpacas y ovejas. Con los años, muchos se marcharon: la ganadería no alcanzaba, las escuelas eran pocas y el futuro de los hijos se nublaba.

En la memoria de las familias, el trasvase marcó un antes y un después: inundaciones que arrasaron casas y pastizales, animales que cayeron al canal por la falta de cercos de protección y un agua que se volvió intocable, visible solo de paso.

Distintos organismos lo han confirmado en informes y diagnósticos. En 2007, el Tribunal Latinoamericano del Agua concluyó que el trasvase de Choclococha hacia Ica estaba secando los pastos y afectando los medios de vida de las comunidades altoandinas al no respetar un caudal ecológico. En 2010, un informe de Water Witness International, liderado por el investigador David Hepworth, advirtió que la captación de agua de Huancavelica estaba degradando humedales y aumentando el riesgo de sequías e inundaciones. En 2014, el propio Gobierno Regional de Ica reconoció en un diagnóstico los daños socioambientales y la conflictividad del proyecto, y un estudio académico señaló que Huancavelica asumía los costos sin recibir compensaciones.

Entre 2015 y 2017 se discutieron mecanismos de Pago por Servicios Ecosistémicos, pero nunca se aplicaron. Más recientemente, en 2021, la OCDE observó que los beneficios de esta obra se concentran en la agroexportación de la costa mientras los impactos recaen sobre Huancavelica.

En un contexto de cambio climático, con lluvias cada vez más irregulares y eventos extremos más frecuentes, estas advertencias adquieren mayor gravedad: sin compensación ni medidas de restauración, las comunidades andinas han quedado más vulnerables a sequías prolongadas e inundaciones devastadoras.

La Ley de Recursos Hídricos dispone que, cuando una obra hidráulica atraviesa tierras comunales o genera perjuicios, corresponde otorgar compensaciones o indemnizaciones. En Huancavelica esa obligación nunca se cumplió, a pesar de que es una de las regiones más pobres del país —en 2023, el 39,4 % de su población estaba en situación de pobreza, según el INEI— y una de las más vulnerables al cambio climático, de acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad Climática del Ministerio del Ambiente.

—Aquí nace el agua que va para la costa de Ica, pero no hay apoyo ni del gobierno regional, ni del nacional, ni de las empresas que se benefician. Y nosotros somos los que cuidamos este territorio —reclama Guzmán Llamoca, comunero de Salcca, en la vecina Santa Ana.

Cuando en abril de 2023 se aprobó la Ley del Canon Hídrico, en Huancavelica casi nadie lo supo. Hasta hoy, muchas comunidades desconocen que está vigente y, donde sí se enteraron, la norma no generó entusiasmo: nació empantanada, con reparos de ministerios que cuestionaban su financiamiento y la falta de claridad sobre cómo se aplicaría. A ello se suma un trasfondo de décadas de promesas incumplidas —comisiones frustradas, una “hermandad del agua” de foto, una mancomunidad Ica–Huancavelica que apenas opera y reuniones sin resultado— que ha erosionado la confianza.

En el Perú, el agua no pertenece a las comunidades donde nace. La Ley de Recursos Hídricos la define como un bien público administrado por el Estado, a través de la Autoridad Nacional del Agua. Bajo ese principio se diseñó el canon hídrico: no como un pago por el agua, sino como una compensación para quienes cuidan las cabeceras de cuenca que permiten actividades productivas en otras regiones. La norma no aplica a trasvases hidroeléctricos, solo a los de uso agrícola o industrial.

La Ley N.° 31720 dispuso que, si una región aporta agua utilizada en otra para agroexportación, minería o industria, reciba inversión prioritaria en retorno. Para ello fijó esta distribución: 25 % para municipalidades distritales, 25 % para provinciales y 50 % para centros poblados de la zona de origen, con gasto dirigido a proyectos agropecuarios, saneamiento y protección ambiental (no a gasto corriente).

El trámite se trabó de inmediato. El Congreso aprobó la norma por insistencia pese a las críticas técnicas de los ministerios, y el Poder Ejecutivo interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional. En febrero de 2025, el Tribunal ratificó la validez de la ley recordando que el Congreso tiene facultad para crear nuevas modalidades de canon siempre que los recursos se destinen a inversión pública. También precisó tareas pendientes: la Autoridad Nacional del Agua debía identificar las zonas de origen y destino de los trasvases comprendidos, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establecer los criterios presupuestales para su distribución.

La propia ley dio plazos: en 90 días debía aprobarse el reglamento —a cargo del MEF y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego— y, además, se encargó a ese ministerio y al de Ambiente elaborar una línea de base sobre impactos de los trasvases en las comunidades de origen. Hasta septiembre de 2025 nada de eso se había cumplido. El canon hídrico está vigente, sí, pero sin efectos reales.

—Nos piden que cuidemos el agua, pero aquí seguimos igual o peor porque ya no podemos tener a nuestro ganado bien. ¿Dónde está el desarrollo que tanto prometen si nunca llega? —pregunta Pelayo Sánchez, presidente de la comunidad campesina de Choclococha, una de las más afectadas por las inundaciones que obligaron a trasladar a las familias de su asentamiento original.

El agua que no pueden tocar

En el caserío de Huaracco, dentro de la comunidad indígena de Carhuancho, Nemi Achurata cuestiona que, en su propio territorio, el agua sea tratada como un recurso intocable, administrado por otros, sin que ellos puedan decidir sobre su uso ni acceder libremente.

—Los señores del PETACC son dueños del agua: la sueltan cuando quieren y nos la quitan cuando quieren. A mí me lo han dicho muchas veces en la cara: “Tú no tienes derecho” —asegura.

Nemi cría truchas para sostener a su familia, pero ha perdido miles por los cambios bruscos en el caudal.

—En una tanda se me murieron 60 mil truchas, en otra 30 mil. Nadie me repuso nada. También he perdido alpacas. Con eso educo a mis hijos, pero cuando hay mortandad no nos queda más que buscar otros medios. Queremos emprender, aprovechar los recursos, pero nos ponen trabas.

Como ella, muchos sienten que las decisiones sobre el trasvase se toman a sus espaldas. El PETACC que menciona Nemi —el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha— fue creado en 1990 como parte de la política estatal de grandes obras hidráulicas para llevar agua a los valles de Ica. Al inicio se lo veía como el brazo del Estado que construía represas y canales, pero en 2003 su administración pasó al Gobierno Regional de Ica en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Desde entonces, el organismo actúa sobre todo como administrador del agua, lo que agravó los conflictos: Huancavelica quedó fuera de la gestión pese a que el trasvase atraviesa su territorio y las comunidades dejaron de ser escuchadas.

Ese poder de decisión se hace visible cada temporada seca en la costa, cuando el PETACC abre y cierra las compuertas para que el agua cruce la cordillera y alimente el río Ica. Sin ese trasvase, la cuenca natural no alcanzaría a sostener la demanda agrícola y poblacional, pues su caudal propio es insuficiente.

En la sierra, esa operación se vive como un trato desigual. La reciente aprobación en el Congreso de la nueva Ley Agraria —que amplía por una década los beneficios tributarios al sector agroexportador— reforzó esa percepción: mientras la costa recibe beneficios y seguridad hídrica, en Huancavelica quienes cuidan las fuentes de agua siguen relegados.

—Son 65 años de una deuda histórica. Las comunidades directamente afectadas pedimos un diálogo real para acordar obras productivas que compensen el impacto —dice Damasco Auris, presidente de la Federación de Comunidades Campesinas de Huaytará.

La Ley del Canon Hídrico fue aprobada justamente para atender esa demanda: destinar inversión exclusiva a proyectos productivos e infraestructura de agua en las comunidades de origen. Sin embargo, como aún no cuenta con reglamento, la norma no puede aplicarse y sus beneficios siguen en suspenso.

Desde el otro lado, el ingeniero José Ghezzi, director del área de supervisión del PETACC, reconoce que las comunidades altoandinas han cargado durante décadas con los costos de esta obra sin recibir compensación. Hubo intentos, pero quedaron a medio camino. Muestra un archivo de actas firmadas con compromisos puntuales —arreglo de viviendas, pequeños reservorios para animales, compensaciones económicas—, pero varios nunca se cumplieron.

—La intención siempre ha estado clara: reconocer y compensar —afirma Ghezzi. Para él, la Ley del Canon Hídrico abre ahora una oportunidad real: cada metro cúbico de agua que se trasvasa a Ica debería traducirse en un valor monetario que regrese a las comunidades en obras de protección y desarrollo. Eso, subraya, debe quedar fijado en el reglamento: cómo se calcula, quién paga, en qué se invierte y quién fiscaliza.

Hoy existen instancias políticas y técnicas que deberían discutir el futuro del canon hídrico, pero los avances son escasos. En el plano político está la Mancomunidad Regional Huancavelica–Ica (MANRHI), creada por los gobernadores para coordinar proyectos de agua. Fue reactivada en 2023 y al año siguiente instaló su consejo directivo, consiguió presupuesto operativo y empezó a preparar estudios para nuevas obras de siembra y cosecha de agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha pronunciado sobre el canon hídrico ni ha concretado proyectos para las comunidades.

—Ni un reservorio, ni una zanja para retener agua nos han hecho. Ellos —los de la costa— reciben el beneficio, venden sus cosechas, ganan plata con nuestra agua. Nosotros también somos parte del Estado y tenemos derecho a beneficiarnos —reclama Hilda Machuca Huamaní, comunera de Choclococha.

En el ámbito técnico funciona desde 2024 el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Tambo–Santiago–Ica, que reúne a autoridades de Huancavelica, de Ica y a la Autoridad Nacional del Agua para gestionar de manera conjunta el recurso. Su instalación se dio con varios años de retraso: había sido creado en 2017 mediante un decreto supremo, en cumplimiento de la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, a pedido de los gobiernos regionales que presentaron un expediente técnico. En septiembre de 2025, este Consejo inició la elaboración de su primer Plan de Gestión, con mesas de trabajo participativas. Pero hasta el momento tampoco ha informado públicamente qué ocurrirá con la Ley del Canon Hídrico.

Los problemas del canon hídrico

En vez de reducir el conflicto, la ley que creó el canon hídrico —impulsada por los congresistas huancavelicanos Wilson Soto y Alfredo Pariona— podría abrir nuevas tensiones. Aunque fue aprobada con apoyo transversal de distintas bancadas —Acción Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País y Fuerza Popular—, esa coincidencia no se tradujo en resultados: hasta ahora solo ha dado pie a un debate legal y técnico sobre cómo aplicarla.

Para el abogado Rolando García, de la Universidad Científica del Sur, el problema central es conceptual. En el Perú, explica, el canon se aplica únicamente a la explotación de recursos naturales —minería, petróleo, gas o recursos forestales y pesqueros—, no a su uso como insumo en otras actividades económicas.

—El canon se genera con la extracción del recurso, no con el uso del recurso para producir otra cosa. En minería, por ejemplo, nace cuando se saca el mineral de la tierra, no cuando se refina o se hacen joyas. Lo mismo debería aplicarse al agua: no se extrae para venderse directamente, sino que se usa para riego o industrias. Llamar a eso canon es desnaturalizar la figura que la propia Constitución regula —advierte García.

Desde su perspectiva, el canon hídrico responde más a una medida de popularidad política que a un instrumento sólido.

—La ley suena bien porque promete compensación, pero no se ajusta al concepto constitucional del canon. Eso la hace débil —añade.

Los expertos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) comparten la preocupación, aunque desde otro ángulo. Reconocen la necesidad de compensar a las comunidades, pero consideran que la norma fue mal diseñada y corre el riesgo de no cumplir sus fines de conservación ni de equidad.

—El reglamento será clave. Si no se define con claridad cómo se reparte el dinero, en qué se invierte y qué sectores deben aportar, se perderá una oportunidad para fortalecer las cuencas y garantizar la seguridad hídrica —sostienen Fátima Contreras y Bryan Jara, del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

Para ellos, la clave está en orientar el canon a proyectos de restauración y conservación en cabeceras de cuenca: recuperación de ecosistemas, infraestructura ancestral para retener agua en época de sequía, forestación.

—Si el canon termina en obras mal pensadas, no habrá mejora real en la seguridad hídrica. Lo que se necesita es proteger las fuentes de agua que sostienen tanto a las comunidades como a la economía —afirman.

La experiencia internacional ofrece pocos casos comparables. Los ejemplos más sólidos están en Francia, Costa Rica y Sudáfrica, donde los usuarios pagan tarifas por volumen de agua utilizada y esos recursos se reinvierten en la cuenca de origen. En Francia, este sistema funciona desde 1964 a través de las Agences de l’eau, organismos públicos regionales que cobran tasas a industrias, agricultores y ciudades, y financian con ellas proyectos de conservación, tratamiento y restauración de ríos.

En Costa Rica, desde 2006 está vigente un canon ambiental por uso del agua: las empresas y usuarios que extraen el recurso pagan una tarifa, y lo recaudado se dirige a programas de protección de cuencas y control de contaminación hídrica. En Sudáfrica, desde 1998 opera un sistema integral de cobros que cubre el recurso, la infraestructura y los costos ambientales, incluso con mecanismos de compensación a cuencas donantes en trasvases.

La diferencia en el caso peruano es que la Ley 31720 incorpora un componente de justicia territorial: destina directamente parte de esos recursos a municipalidades y centros poblados de las comunidades donde nace el agua trasvasada. Esa singularidad, para algunos, es una reparación largamente esperada; para otros, un diseño legal que podría complicar aún más el conflicto social por el agua.

Los años acumulados sin respuestas claras ni resultados concretos solo han reforzado la desconfianza en las comunidades de Huancavelica.

—Mientras no haya apoyo real ni presupuesto, no debería soltarse más agua —advierte Pelayo Sánchez, presidente de Choclococha—. Nosotros hacemos lo que podemos: construimos lagunas artesanales, cuidamos los manantiales, sembramos pastos. Pero no basta. Queremos que la región, el Gobierno y las empresas agroexportadoras también trabajen aquí, en la parte alta.

Un trasvase que alimenta acuíferos en riesgo

A unos 165 kilómetros en línea recta de las lagunas altoandinas de Huancavelica, el paisaje cambia radicalmente. Tras cruzar la cordillera y descender al desierto aparece el valle de Ica: una de las zonas más productivas del agro peruano. Sobre suelos que, sin agua, serían pura arena, crecen hileras interminables de viñedos, campos de palta y plantaciones de arándanos. En las últimas décadas, esta franja fértil del desierto se ha convertido en el corazón de la agroexportación.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, solo en 2023 las agroexportaciones de Ica superaron los 1.080 millones de dólares, con la uva de mesa como producto estrella, seguida por la palta y el arándano. De acuerdo con la Autoridad Nacional del Agua, la región cultiva más de 100 mil hectáreas, en su mayoría orientadas a la exportación.

Pero este desarrollo intensivo se sostiene sobre una fuente de agua en crisis. En Ica y Villacurí se ubican acuíferos clave que, según estimaciones técnicas, concentran cerca del 40 % de la explotación subterránea del país. Aun así, están gravemente sobreexplotados: cada año se extraen más de 200 millones de m³ por encima de la recarga natural. —Esa sobreextracción equivale a unas 219 piscinas olímpicas al día; esa es la magnitud del problema —explica a Salud con lupa Nick Hepworth, director ejecutivo de Water Witness International y coautor de un estudio publicado en 2024 sobre la crisis hídrica en Ica.

Como consecuencia, los pozos agrícolas deben perforarse cada vez más profundo y a mayor costo para alcanzar el agua subterránea. En algunas zonas ya se han sobrepasado los 150 metros de profundidad.

Aquí también entra en juego el trasvase de agua desde Huancavelica hacia Ica. Las empresas agroexportadoras suelen afirmar que no dependen directamente de ese recurso, y en parte es cierto: el agua trasvasada no llega por canales hasta sus fundos. Pero el proceso es más complejo. El trasvase alimenta al río Ica y a los sistemas de irrigación del valle; en ese recorrido, entre el 35 % y el 40 % del caudal se infiltra en el subsuelo, según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Esa infiltración actúa como una recarga indirecta del acuífero Ica-Villacurí, la reserva subterránea que sostiene miles de pozos agrícolas de los que depende hoy la agroexportación en el valle.

—Son sobre todo las lluvias las que recargan el acuífero, pero el trasvase cumple un papel importante: ayuda a que el sistema subterráneo no se agote y se mantenga con vida —explica el ingeniero José Ghezzi.

En paralelo, varias empresas han apostado por la llamada recarga gestionada de acuíferos: pozas de infiltración que captan agua del río Ica en temporada de lluvias y la devuelven al subsuelo. Entre 2012 y 2017, el número de pozas de infiltración se multiplicó por veinte, al pasar de 41 a 864. En paralelo, la superficie que ocupaban también creció de manera significativa: de 22 a 295 hectáreas, en lo que se considera uno de los programas de recarga artificial más grandes del mundo.

La recarga artificial ayuda, pero no alcanza para salvar al valle, advierte el último informe de Water Witness International. El río Ica trae tan poca agua que, aun con más pozas de infiltración, sería imposible compensar la sobreextracción. A esa fragilidad se suman riesgos como la salinización del suelo y el colmatado de las pozas con sedimentos. En este escenario, el trasvase de Choclococha sigue siendo decisivo para sostener la recarga del acuífero costero que alimenta a la agroindustria. Pero lo hace sin un control público efectivo ni mecanismos de compensación para las comunidades donde nace el agua, señala el estudio.

Ante ese panorama, la propia agroindustria empieza a reconocer la magnitud del problema y la deuda pendiente con Huancavelica. Hace un año, un grupo de empresarios agroexportadores visitó esas comunidades para constatar el estado de las lagunas y el clima de tensión que allí se vive. Entre ellos estuvo Manuel Olaechea, presidente de XinérgIca, la asociación que agrupa a 15 de las principales agroexportadoras del valle. En conversación con Salud con lupa, reconoció la deuda pendiente:

—La agroindustria no depende solo del trasvase de Choclococha, ese es un error que se arrastra desde hace años. Pero Ica sí tiene una deuda con Huancavelica. El proyecto se hizo sin entender la realidad andina. Cosas tan simples como dejar un puente para el ganado o poner bebederos… no se pensaron. Y es inaceptable que aún no se haya corregido.

El empresario también recordó que la “Hermandad del Agua”, la alianza que en 2018 impulsaron los gobiernos regionales para acercar a Ica y Huancavelica, nunca funcionó porque no involucró a los agricultores.

—El problema es que esto lo han manejado los políticos. Si nos hubieran dejado a nosotros, esto ya estaría resuelto.

Sobre las compensaciones, Olaechea asegura que entre los agroexportadores existe voluntad de colaborar, aunque con matices:

—Si el Estado ha abandonado a esas comunidades, nosotros no podemos hacer lo mismo. Pero tampoco somos Papá Noel: no venimos a regalar nada, ni ellos necesitan que se les regale nada. Lo que necesitan es que se les escuche.

Actualmente, está en desarrollo un proyecto conjunto en Choclococha y Pilpichaca para impulsar la piscicultura en altura, a pedido de las comunidades e impulsado por XinérgIca. Ellas ya lo habían intentado antes, pero la Autoridad Nacional del Agua lo frenó con el argumento de que el recurso solo podía destinarse al riego agrícola.

—¿Por qué no habilitar piscicultura en altura, si puede generar ingresos reales? A 4.000 metros la agricultura es casi imposible, pero hay alternativas. Y ahí sí queremos ayudar —dice el empresario.

Entre el agua que se va y la justicia que no llega

Reunidos a la orilla de la laguna Choclococha, un grupo de comuneros repasa los mismos reclamos que ya habían hecho sus padres y abuelos y que aún esperan respuesta: bombas para llevar agua a los pastos secos, mallas para mejorar la ganadería, reservorios para resistir las sequías y proyectos productivos para fortalecer la crianza de alpacas o impulsar la acuicultura. Hilda Machuca toma la palabra:

—Hemos luchado varios años. Hemos ido a Lima, las autoridades de Ica y Huancavelica se han tomado de las manos, pero nunca nos han respondido. Nuestros hijos se quedan hoy en la ciudad, ya no vienen. ¿En qué situación estamos? Aquí no sembramos nada, solamente vivimos con nuestro ganadito nomás.

En Choclococha, hablar del trasvase solo genera malestar. Cristian Rojas recuerda un caso concreto: el enmallado que el PETACC levantó en sus terrenos. Según el acta firmada, debía construirse cincuenta metros por encima del nivel máximo de la laguna para evitar inundaciones.

—Ahora ese enmallado está bajo el agua. El PETACC incumplió su compromiso y, para nosotros, eso es una falta de respeto —afirma.

A pocos kilómetros, en Carhuancho, Janeth Quispe limpia el reservorio artesanal que construyó para guardar agua de lluvia. Su voz mezcla cansancio y enojo:

—Pedimos presupuesto para nuestras comunidades. Queremos trabajar con la región y con los agroexportadores. Ya no tenemos mucha agua y necesitamos cochas, lagunas, represas en estas alturas. No es justo desviar más volúmenes si no hay compensaciones.

Ante un escenario en el que desde el Gobierno y el sector empresarial se demande mayor desvío de agua desde la sierra, las comunidades sienten que se abre una nueva amenaza. Lo que para unos es un insumo vital para sostener un negocio, para otros es la base de una vida cada vez más frágil.

La ley del canon hídrico se presentó como una respuesta, pero sin reglamento, sigue siendo letra muerta.

De pie frente a los cerros resecos, Janeth Quispe lo dice sin rodeos:

—Si no nos escuchan, vamos a seguir peleando. Porque esta tierra es nuestra vida, y no pensamos dejarla.

Un informe pendiente para aplicar el canon hídrico

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) aún se encuentra elaborando el informe técnico previo que el Tribunal Constitucional exige para identificar las zonas afectadas por trasvases o represamientos de agua en el país. Sin este documento, no puede avanzarse con el reglamento ni con la distribución del canon hídrico, la ley que busca compensar a las regiones de origen del recurso.

Según el Oficio N.º 0806-2025-ANA-GG, enviado el 1 de agosto al Ministerio de Economía y Finanzas, la ANA ha conformado un grupo de trabajo para cumplir con este mandato judicial. La tarea está a cargo de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, responsable de liderar la recolección de información sobre obras de trasvase y represamiento a nivel nacional. Para ello, la entidad ha solicitado datos a ministerios, gobiernos regionales y locales, y otras instituciones públicas.

La propia ANA reconoce que la elaboración del informe es un proceso complejo, que requiere integrar información geográfica, técnica y social para determinar con precisión los territorios que deberán ser reconocidos como zonas afectadas y, por tanto, beneficiarias del canon hídrico.