—Ayer se capturó a dos más. La población ha dicho: se tiene que desalojar a los mineros ilegales.

César Ampush Kuja es vicepresidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) y apu de la comunidad Kuyumatak. Suena seguro, serio, a través del teléfono.

—Estamos esperando para hacer la interdicción —agrega refiriéndose a un procedimiento, instituido en el país en 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala, que consiste en la destrucción de las embarcaciones que extraen oro del río de forma ilegal.

Cinco días antes de esta conversación, en la comunidad de Kanga, en la cuenca del río Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, los integrantes de Odecofroc, organización awajún que agrupa a 63 comunidades desde 1995 y que vela por su seguridad, se reunieron. No podían seguir permitiendo la minería ilegal. Ya le habían advertido a los invasores con sendos comunicados y en ese momento había 30 dragas activas. La decisión fue bloquear el paso del río Comaina. Dos puestos: uno a la altura de Alto Comaina, en la cabecera de cuenca, y otro en la boca de la comunidad Kanga. La acción terminó con la captura de diez personas, tres fueron entregadas a la Policía y siete liberadas bajo advertencia. Los invasores ocultaron sus máquinas, según reportes de la propia Odecofroc.

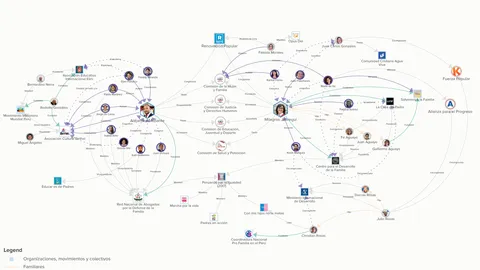

Dos días después, el parte policial del 10 de junio, al que tuvo acceso Salud con lupa, señala que se sobrevoló la zona al mando del coronel jefe de la región policial Amazonas, Miguel Ángel Tello Huaquisto, el representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua, Henry Azula Mondragón y César Ampush, de Odecofroc. Se hizo en un helicóptero sobre la comunidad Kusu Kubaim pues sabían de 20 dragas funcionando del Comaina. La noticia se expandió de inmediato, el pueblo awajún a través de una de sus organizaciones —existen otras como el Consejo Indígena de Amazonía Peruana (CIAP), la Federación Indígena Sector Shawit (FISH), la Organización de Desarrollo de las Comunidades Indígenas Numpatkaim y Alto Comaina (ODECINAC), la Organización de Desarrollo de las Comunidades de Alto Comaina (ODECOAC), la Organización de los Pueblos Indígenas Wampis y Awajun (OPIWAK)— hacía sentir no solo su voz, sino que le mostraba al Estado que si no hacía nada, buscaría su propia justicia. La demanda era clara: interdicciones para el retiro de la minería ilegal.

Máquinas que tragan ríos

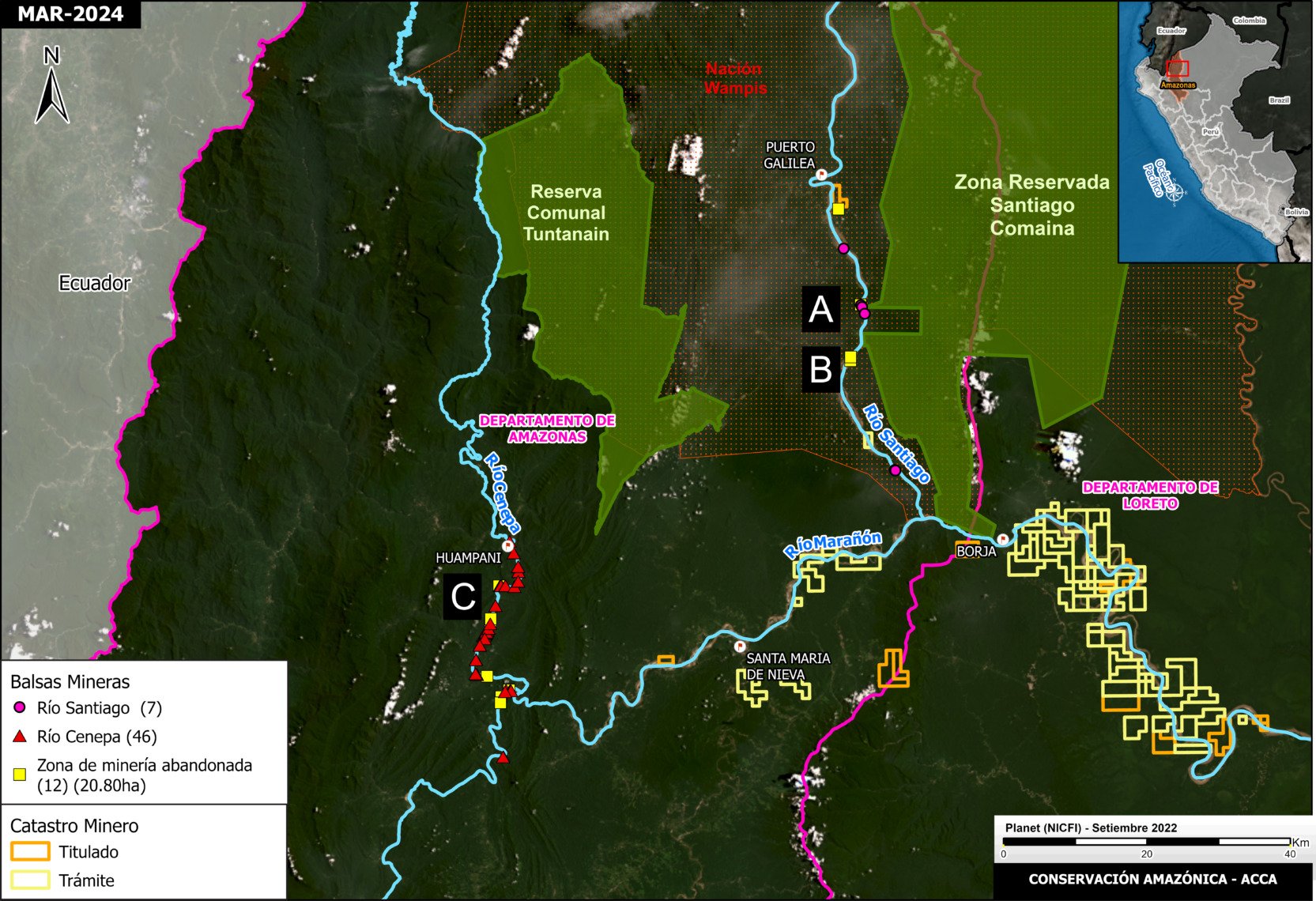

El Cenepa es uno de los tres distritos de la provincia de Condorcanqui, la más grande de la región Amazonas. Desde el 2016, esta región registra actividad minera ilegal y su aumento ha ido expandiendo la contaminación y el conflicto. Según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), entre mediados y fines del 2023 se identificaron 40 dragas solo en el río Cenepa, una zona habitada por unos 10 mil pobladores awajún, según Gil Inoac Shawit, pamuk (presidente) de GTAA.

El pueblo awajún tiene bajo su propiedad alrededor de 3 millones de hectáreas de bosques, son vecinos de otro gobierno autónomo que representa a los wampís, cuya creación data de 2015. La minería ilegal en esta zona es aluvial, en ríos como el Cenepa, pero también en el río Santiago que solo hasta abril de este año registraba la presencia de 6 dragas; maquinaria que ha sido también identificada en los ríos Comaina y Numpatkaim.

Se trata de pequeñas embarcaciones que, a través de motores y tubos, succionan el material del río hasta una plataforma donde se hace un lavado para luego expulsar los sedimentos en el cauce mismo. Vistos desde un mapa satelital, son pequeños puntos grises, lunares de muerte sobre el cuerpo de la Amazonía.

—La gran mayoría de motores son de camiones de marcas Nissan, Mercedes, Volvo, que son aparatos adquiridos por piezas. Luego hacen un succionamiento con tubos. También existen motores fuera de borda para el transporte de la alfombra, así como también las balsas, para que el bote flote —explicó con preocupación Dante Sejekam, presidente de Odecofroc, en una entrevista de abril de este año para el canal del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA).

Y ese es el principal problema.

Todo esto es ilegal. Las dragas están prohibidas en territorio peruano desde el 2010, cuando se promulgó el Decreto de Urgencia N° 012-2010.

Los investigadores de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) han estudiado el impacto negativo irreversible de las dragas. Al extraer el material aurífero, lavarlo para obtener las arenas negras donde está el oro (todo esto en medio del río) se produce la “pérdida del cauce, corte de meandros, desbordes e inundaciones, sedimentación y colmatación, daños a los hábitats acuáticos e interrupción de procesos ecológicos”. Que el agua se muestre constantemente turbia no permite el paso del sol y por ende el desarrollo de algas, plantas u otros organismos. A ello hay que añadir que el procesamiento y lavado del material se realiza con mercurio, un mineral nocivo para el ser humano y prohibido para todo tipo de extracción.

Dante Sejekam explica, además, que el cascajo que queda luego del lavado es vertido al río, lo que provoca sedimentos, montículos que sobresalen del agua y accidentes, sobre todo cuando el cauce del río desciende. La succión también es otro factor, explica el presidente de Odecofroc, cuando estas dragas están en plena labor, el tránsito de las chalupas, como llaman a las balsas pequeñas, es peligroso porque arrastran a las embarcaciones donde se moviliza la población a diario y ello puede provocar tragedias.

Todo esto es ilegal. Las dragas están prohibidas en territorio peruano desde el 2010, cuando se promulgó el Decreto de Urgencia N° 012-2010, ratificado por la sentencia del Tribunal Constitucional N° 00316-2011-PA. Aunque existe un proyecto de ley —2715/2021-CR— del congresista Eduardo Salhuana que impide que se destruyan las dragas y por el contrario, ordena darle un uso distinto a los equipos entregándolos a los gobiernos locales y regionales.

Todos los dirigentes awajún entrevistados para este reportaje señalan que el Estado no hace cumplir sus propias normas, que sus comitivas u operativos son más para la foto que para atender sus pedidos. “Los habitantes de estos sitios pobres y apartados solo son visibles cuando padecen una tragedia. Mueren, luego existen”, escribió el cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos. Una verdad que la Amazonía sufre.

—Si algún país nos ofreciera alguna oportunidad, como Ecuador, nosotros nos iríamos, pero no queremos llegar a ese extremo. Estamos totalmente olvidados. Hace 20 años que el gobierno local no se ha preocupado por el Cenepa —señala Sejekam.

Un pueblo en emergencia constante

Luego del bloqueo del río Comaina el sábado 8, las alarmas se activaron, el sobrevuelo del día 10 que culminó a las tres de la tarde y la captura de tres mineros ilegales más. La medida estaba dando resultados. Odecofroc no solo había decidido detener a mineros ilegales. En declaración para Vigilante Amazónico, Sejekam dio a conocer que el objetivo era —y aún lo es— cerrar el acceso de combustible que va de la comunidad de Huampami a Kusu Kubaim, así como el transporte de mangueras, tubos y cualquier tipo de elementos que usa la minería ilegal.

La medida generó el pronunciamiento de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Amazonas. No anunciaban interdicciones, claro. Además de un rodeo de palabras, el documento señala que pidieron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se declare en emergencia el distrito de Río Santiago y se extienda la declaratoria de emergencia en el distrito de El Cenepa, cuyo estado viene siendo prolongado desde abril de 2023, por el incremento del tráfico de drogas, inseguridad y trata de personas. No ha habido resultados. Además, pedía incluir a Amazonas en el Programa Presupuestal 0128, dinero que el Estado brinda para la reducción de la minería ilegal.

En Lima, el Gobierno no ha levantado una ceja. Apenas, en el pleno del Congreso del miércoles 12 de junio, el parlamentario Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso, habló del caso: “Los mineros ilegales del Cenepa del norte han invadido, han penetrado un kilómetro de nuestro territorio donde emplean hasta camiones y los comuneros no saben a quién recurrir. Hubo reunión con los ministros: nada. Están solicitando estado de emergencia”, dijo.

La medida de Odecofroc no ha sido una flecha sin aviso. El 25 de septiembre del año pasado emitieron su tercer comunicado a los mineros ilegales. “Por única vez informamos que se retiren de manera pacífica, sino las consecuencias posteriores que se presenten serán de exclusiva responsabilidad de los mineros ilegales y de los pamuk (líderes de las comunidades) o familias que permitan ingreso a los mineros ilegales”, señala en uno de sus párrafos. Su molestia había empezado hace casi dos años, el 17 de julio de 2022, un grupo de mineros ilegales irrumpieron en su local y lo quemaron por completo. La paciencia de los awajún estaba al límite en octubre de 2023 y, junto a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, (Dinoes) hicieron una interdicción en el río Cenepa. No iban a permitir que invadan su territorio y menos amenazas. Pero la ilegalidad es terca, vuelve, divide.

—Los mineros ilegales entregan sobornos y generan división para intimidar a la gente reunida. No olvidemos que el año pasado quemaron el local de la Odecofroc, los mineros pagaron gente para que hagan ese escándalo y no nos extrañaría que esta vez quieran hacer lo mismo —señala el presidente (pamuk) del GTAA, Gil Inoach Shawit, a Salud con Lupa—. Nosotros para fortalecernos hacemos reuniones, patrullajes, como en este momento y estamos pidiendo auxilio al Estado para que no nos dejen en este patrullaje comunitario.

Hay algunas comunidades awajún que han aceptado la minería ilegal. En 2023, el Instituto de Defensa Legal (IDL) denunció a algunos integrantes de las comunidades Tuutin, Sua San Antonio, Mamayaque, Pagki, Nuevo Tutino, Wawaim, Shapijim, Nuevo Canán y Aintam por el presunto delito de minería ilegal. Estas personas aceptan este tipo de actividad con el argumento de que aporta al desarrollo de sus pueblos con apertura de carreteras, señal de telefonía, mejora de la infraestructura de su comunidad. Y son estas comunidades las más “desarrolladas” en cuanto a locales comunales, espacios comunales, instituciones educativas. En setiembre de 2023, la organización civil Fe y Esperanza identificó 70 dragas a lo largo de estos lugares. En contraparte, está Odecofroc y otras organizaciones que velan por la conservación de la naturaleza.

Más allá de la frontera: El Tambo

—El distrito del Cenepa está capturado por la minería ilegal y la formal. Nosotros creemos que esta minería no ha traído desarrollo en los lugares donde se ha explotado oro y lo que está haciendo es destruir y dejar inhabitable el lugar donde desarrolla sus actividades. Nuestra lucha es proteger nuestro territorio —señala Matut Impi Ismiño, vicepresidenta del GTAA.

Matut explica que el Estado no solo los ha abandonado a nivel del control de la minería ilegal en El Cenepa, sino en la atención de su salud, educación y proyectos productivos. Y apunta el dedo hacia la frontera, hacia la Cordillera de Cóndor, allá existe una zona donde la contaminación minera está destruyendo los bosques con explosiones: El Tambo.

—La cordillera del Cóndor es un cernidor, túneles por todos lados, mineros destruyendo la montaña, contaminando los ríos. Los túneles son para pasar el oro que están sacando.

Desde El Tambo, al menos cien toneladas de oro son llevadas a La Herradura, en Ecuador, en camiones de ese país, cada día, según un reportaje de El Comercio. Sin embargo, la preocupación mayor es la contaminación que genera y es expulsada al río. No es minería ilegal aluvial, aquí parten montañas con explosivos y botan los relaves, con cianuro y mercurio, a los ríos Numpatkaim y Comaina, afluentes del Cenepa. El 60% del territorio peruano es Amazonía viva y de este, 73 millones de hectáreas son bosques, según un estudio de la Universidad Ricardo Palma. Pero la minería ilegal convierte la estadística en una dudosa probabilidad que de un día para otro cambia.

—Cuando nos bañamos en el río tenemos comezón en la piel, hay niños que se bañan y al día siguiente tienen ronchas en la piel —explica Dante Sejekam y añade que intervenir en este lugar, El Tambo, es imposible. La delincuencia posee armas de largo alcance que la ha vuelto intocable—. Hay docentes que dicen, aquí no gano nada, puedo trabajar 15 días allá y me van a pagar 1000 dólares, incluso.

Es extraño. Un estudio de la Autoridad Local del Agua (ALA) de Bagua, de julio de 2022, muestra que el agua del río Cenepa no excede en arsénico, ni mercurio (cuyos límites son 0.15 mg/L y 0,0001 mg/L, respectivamente) y están dentro de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). En lo que sí supera el ECA es en plomo (0,0025 mg/L) y podría deberse a la actividad minera en la cabeza de cuenca, botaderos, entre otros. ¿Por qué entonces las ronchas en el cuerpo de los niños?

La minería ilegal se incorporó recién al Código Penal peruano con el Decreto Legislativo N° 1102 en 2012. La ley vigente establece que quienes exploren y exploten recursos sin autorización y generando daño ambiental pueden ser reprimidos con una pena de 4 a 8 años de cárcel. Este decreto se aprobó en los años en que la región Madre de Dios se había convertido en el foco de depredación de la minería ilegal, antes de que los mineros que dejaban esa zona llegaran a Condorcanqui, como lo denuncian los líderes indígenas.

Pero la legislación peruana, con el aval del Congreso —hoy más que nunca— le ha dado tantas facilidades a la minería ilegal que está más protegida que la propia población. Con la ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, se les ha permitido por años operar con el pretexto de que están en proceso de formalización. En 2017, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1351, que establece que el delito de minería ilegal solo se comete si el minero no está en proceso de formalización. En otras palabras, no es necesario ser legal, basta la intención, dicen. Según el Ministerio de Energía y Minas, de las 83 mil declaraciones de compromiso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), solo 20 mil han iniciado trámites para formalizarse. Para sumarse a los colmos: en 2019 y 2021 se amplió el plazo de formalización para mineros ilegales; este año quiso hacerse lo mismo, pero el Congreso lo ha rechazado.

Una realidad Amazónica enferma

Doce de junio de 2024.

—Hoy se capturó a uno más —señala César Ampush. Se refiere a una interdicción hecha ese día en el río Santiago a una draga que se negaba a retirar del lugar. Desde el 8 que inició su medida ya habían capturado a 5 mineros ilegales más.

Al día siguiente, 13 de junio, el GTAA emitió su primer comunicado: exigen un operativo de interdicción en la cuenca de los ríos Comaina y Santiago, no liberar a los mineros capturados, apoyo del Estado para exigir el retiro de los ilegales en 24 horas y respaldo de la Policía.

Aún no hay respuesta del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

El vicepresidente de Odecofroc habló además de otro de los motivos por el que optaron por esta medida de lucha: los abusos de parte de los mineros ilegales contra las jóvenes y niñas de la comunidad y con ello el incremento de las infecciones de VIH en la región Amazonas. No es un problema menor. Si a nivel nacional la prevalencia de esta enfermedad es de 0.3%, en Condorcanqui es de 1.8%. Esta provincia cuenta con la mayor población indígena amazónica por número de habitantes en el país: awajún y wampís, cuyas tradiciones y creencias hacen que haya rechazo al tratamiento médico que deben recibir las personas infectadas. Salud con lupa reveló en un reportaje anterior que entre el 2014 y el 2021, 447 personas abandonaron su terapia antirretroviral (TARV) y 174 fallecieron.

Otro grave problema es la reducción de la cantidad de tamizajes que se hacían en las comunidades gracias a las brigadas móviles, un grupo de profesionales contratados por el Estado gracias a un presupuesto del Fondo mundial para la lucha contra el VIH-Sida. En 2017 llegaron a aplicar hasta 12 mil pruebas para la detección de virus, pero los siguientes años —con la pandemia incluida— el número fue reduciéndose.

Por si este problema de salud no fuera poco, se suman la desnutrición crónica y la anemia, además de enfermedades endémicas como el dengue, la malaria, la chikunguya, el sika. En 2023, la región Amazonas fue la tercera a nivel nacional con mayor porcentaje de desnutrición crónica (19,9%) en niños menores de 5 años, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El distrito de El Cenepa, con una población de 9, 891 habitantes, enfrentó la pandemia del Covid-19 con 2 médicos: lo que más había en esa jurisdicción eran técnicos asistenciales (51) y sus establecimientos de salud, casi en su integridad, no tenían servicios de internamiento. Como si el propio destino de una población milenaria los despreciara.

En los años 2008 y 2009, la población awajún y wampís de esta parte del país puso en jaque al gobierno central. No solo los tenían olvidados, sino que pretendían entregar sus tierras a la empresa extranjera sin su permiso. Los pueblos originarios convocaron al primer y segundo Paro Nacional Amazónico, respectivamente. En el segundo, la sangre se regó en la carretera marginal de la selva. Cinco indígenas, cinco pobladores de Bagua y 23 policías fallecieron. No era una reacción extraña. Por décadas los awajún se han identificado por la defensa de su territorio. Esa vez no fue la excepción. Sus vidas, sin embargo, poco le importaron al gobierno del expresidente Alan García Pérez quien señaló que esta población “no eran ciudadanos de primera clase”. Hoy el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no los llama así, pero los ignora.

La última semana, Condorcanqui fue noticia nacional luego de que Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, denunciara en un medio una cifra alarmante: 524 denuncias, entre 2010 y el 2024, contra docentes de colegios de educación básica por violencia sexual y tocamientos indebidos. La acción del Ministerio de Educación ha sido conformar una comisión especial para investigar el caso. Como si nunca hubiera existido una.

Hasta el 2021, el 14 % del territorio peruano estaba concesionado a la minería formal, según el estudio publicado por la Universidad Ricardo Palma, y sin contar los territorios de los que se apropian los mineros ilegales. Los awajún intentan proteger sus tierras, sus costumbres, su familia de este avance y hasta ahora lo han hecho sin violencia. Al cierre de esta nota, la Odecofroc había advertido hasta 100 dragas en los ríos Cenepa y Santiago.

Pero el Gobierno no quiere mirar a la selva del norte.