l a COVID-19 no actúa como una sola enfermedad. Parece comportarse como muchas distintas. Para algunos, no causa más que una molestia mientras que otros describen no haber sentido nada igual en su vida. Puede desaparecer en dos semanas. Pero también acompañar a la gente durante más tiempo.

En general, mientras peor sea la enfermedad, más tiempo tarda uno en recuperarse. Quienes deben ser hospitalizados y conectados a un ventilador que les ayude a respirar, pasarán por la más difícil convalecencia.

En América Latina, como en el resto del mundo, no existe un consenso sobre qué tipo de tratamiento es el más adecuado para aliviar los síntomas de la COVID-19. A falta del mismo, el uso de un medicamento u otro se parece más a un ensayo y error que a una práctica médica establecida. En Perú, el uso de antimaláricos o antivirales se deja bajo la responsabilidad de los profesionales de salud. En Panamá, se usan antimaláricos y antibióticos de forma extensa en pacientes con COVID-19. En México, el gobierno afirma que no hay sustento suficiente para promover o desincentivar el uso de estos fármacos. El panorama, entonces, es confuso.

Aún así, existe un poco de optimismo. La gran mayoría de quienes desarrollen COVID-19, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS), saldrán adelante. Pero el camino a la recuperación es único. Y decir que hay uno solo para todos sería una mentira.

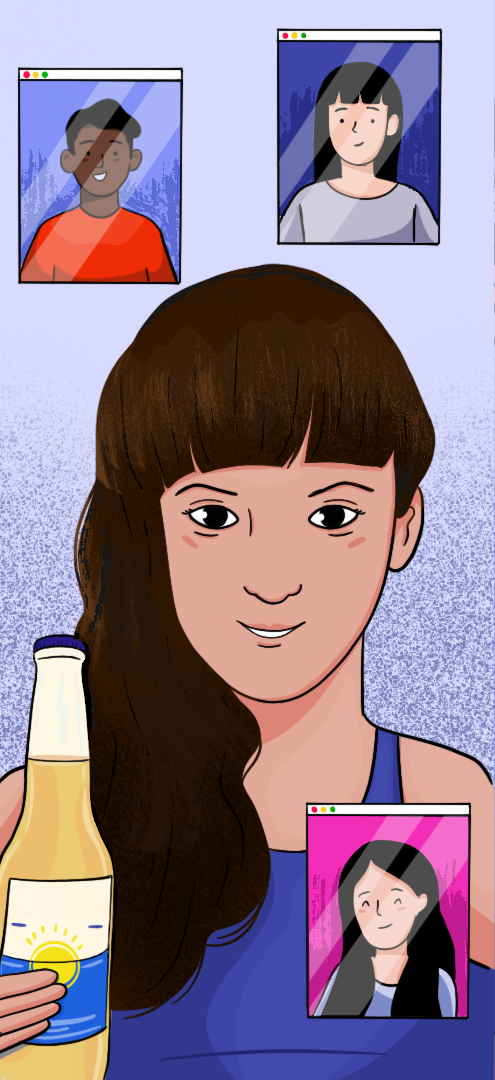

Salud con Lupa habló con cuatro mujeres recuperadas de distintas ciudades de América Latina. Así es como superaron la COVID-19.

Assiri (Perú)

La primera vez que Assiri Valdés sintió que no podía respirar bien fue el 13 de marzo en pleno vuelo, cuando estaba sentada en el avión que la llevaba de Barcelona a Lima.

Planeaba salir de Barcelona, donde vive desde hace cuatro años, el 20 de marzo para llegar a tiempo a la boda de su hermana. Pero ante la sospecha de que Perú comenzaría a cancelar vuelos y cerrar fronteras, adelantó su boleto. Unos días antes le había dado un resfrío. Nada grave: un dolor de cabeza, un poquito de ardor en la garganta.

Assiri trató de controlar su respiración. “Era un escenario bastante apocalíptico y yo estaba subida en un avión y dije ‘Ya, tranquila. Seguramente estás nerviosa’”. Funcionó un poco. Durante casi todo el trayecto, se la pasó dormida. Se sentía agotada.

El sábado 14 de marzo, en la madrugada, su avión aterrizó en Lima y se encontró con sus padres. Esa noche, Assiri, una mujer saludable de 33 años, cargó sus maletas y subió las escaleras hacia la casa de sus padres que tan bien conocía. Al llegar hasta arriba, su madre se asustó. “Te has quedado sin aire”, le dijo. Su hija le dio la razón. Ya no sentía la angustia del viaje que no la dejaba respirar bien en el avión. Y aún así parecía que había corrido cinco cuadras antes de subir.

En la mañana, Assiri pidió una caja de 20 alfajores de su pastelería favorita. Quería darse un gusto en medio de la cuarentena. Cuando llegaron, abrió la caja y puso el primer alfajor en la boca. La textura era igual a la que guardaba en sus memorias. Pero casi no sabía a nada. Se comió otro. No sentía el sabor.

Más tarde, su hermana dejó en la puerta de la casa unos helados de guanábana para la familia. Assiri los recogió y probó. “¡Esto es agua, no sabe a nada!” le gritó a través de la puerta. “Son una mierda tus helados”. Su hermana se ofendió. A ella le encantaban. Ese día, Assiri se dio cuenta de que su olfato también había desaparecido.

Conforme sus síntomas se hacían más confusos, sus familiares decidieron actuar. El lunes, su cuñado llamó al Ministerio de Salud, el MINSA, y poco tiempo después llegaron a la casa dos personas a tomarle la prueba de COVID-19. Assiri apenas podía verles a los ojos, cubiertos con gafas protectoras. Sus manos, sus caras, su cabello y el resto de su cuerpo estaban también escondidos detrás de guantes, máscaras, gorros y batas. A los tres días, le llamaron. Había dado positivo.

Durante la primera semana, lo único que tomó para tratar de controlar el dolor de cabeza con el que se acostaba y levantaba fue un paracetamol. También un ibuprofeno. Por esas fechas, la OMS ya había desmentido todo rumor relacionado a los efectos perjudiciales del antiinflamatorio en infecciones por COVID-19.

En total, Assiri calcula que sus síntomas duraron 16 días. La recuperación fue gradual. Por varios días, se sintió débil. Ansiosa por empezar a ejercitarse de nuevo, una vez se subió a la elíptica de su mamá. Al día siguiente, comenzó las punzadas regresaron a su cabeza otra vez. “Quédate tranquilita un tiempo más”, se dijo.

Sus padres nunca enfermaron. Poco a poco, su malestar y sus dolores cedieron. Cuando caminaba o cuando subía las escaleras de su casa, ya no le faltaba el aire. Un día, mientras subía los escalones, le llegó un olor clarísimo de carbón quemado. Alguien, en algún lado, estaba haciendo una parrillada. “Casi lloro de la emoción”, recuerda.

El 4 de abril, unas dos semanas después de no tener síntomas, Assiri cumplió años. Como regalo a sí misma, salió de casa por primera vez desde su llegada para hacer las compras. Pero tuvo que volver enseguida. Había demasiada gente. Un día antes había invitado a algunas personas para hacer una reunión por Zoom. Desanimada por su excursión fallida, se conectó a la plataforma sólo para darse cuenta que le habían organizado una fiesta virtual sorpresa con mucha más gente. Todos, amigos y familia, estaban conectados ahí para celebrarla.

María José (Panamá)

María José Sucre recuerda bien al señor que se sentó al lado de ella el 4 de marzo en el avión rumbo a Costa Rica. Era anciano y tenía una mascarilla. Le contó que se sentía mal. Ella le ofreció una menta para aliviar su dolor de garganta. Después, la aeromoza la cambió de lugar.

María José regresó a Panamá el mismo miércoles en el último vuelo. Unos pocos días después, enfermó. Nada fuerte. Malestar, cansancio, dolor en las articulaciones y garganta irritada. Lo único inusual, quizás, fue que desde el principio sintió que no podía llenar sus pulmones de aire como antes. Dar un bostezo costaba. Ya no era natural. María José decidió quedarse en casa y no ir más a la oficina.

Luego llegó la tos. Era seca. Repetitiva, repetitiva, repetitiva. Tosía tanto y tan fuerte que los abdominales le dolían como si hubiera hecho ejercicio.

El 20 de marzo, su esposo Moisés cayó en fiebre, empeorando cada día. Al tratar de hacerse la prueba de COVID-19, las autoridades panameñas se la negaron. Sus síntomas, le dijeron, se parecía más a un cuadro de dengue. Además, una semana antes él y María José habían salido al malecón a tomar fotos del atardecer desde el manglar y lo había picado un mosquito.

Dos días después, el Ministerio de Salud envió a un par de médicos a hacerles la prueba de COVID-19. Para el 24 de marzo, María José, de 45 años, ya no podía respirar. Era más común escucharla toser que callada. Sentarse, acostarse o caminar no hacía ninguna diferencia. Moisés la llevó a urgencias de un hospital privado, donde los médicos decidieron dilatar sus bronquios para hacerle más fácil respirar. También le hicieron otra prueba. Salió positiva. Un día antes, Moisés había recibido una llamada. Le confirmaron que tenía COVID-19 y dengue. De regreso en su casa, la pareja se encerró en su cuarto. Sólo hablaban con su hijo de 15 años por videollamada.

El 27 de marzo, las autoridades sanitarias le informaron a Moisés que era un caso de riesgo por tener dengue y COVID-19 y le dijeron que al día siguiente lo ingresarían a un hotel que habían adaptado como hospital. María José pidió acompañarlo. Les explicaron que recibirían una atención médica del mejor tipo todos los días, con medicinas, equipo y doctores a su disposición. Lo que encontraron al llegar fue muy distinto.

No podían abrir las ventanas para dejar entrar aire fresco. No podían salir del cuarto. No podían limpiarlo, tampoco. Los únicos momentos de interacción social que tenían eran cuando abrían la puerta para recoger la comida que les dejaban los trabajadores del hotel. Así conocieron a sus vecinos. Una mujer embarazada que estaba contagiada. Unos hermanos que llevaban más de un mes encerrados ahí. Un hombre mayor al final del pasillo que había perdido a su esposa mientras ambos estaban hospedados.

“Estás a la merced del gobierno”, dice María José. “Una vez nos pasaron a buscar, nos montaron en ese bus, perdimos la voluntad. Estás recluido en un hotel-hospital que en realidad es una prisión. Porque pierdes completamente decisión sobre tu salud”.

Antes de ingresar al hotel, María José y Moisés comenzaron un tratamiento de siete días ahora controversial de azitromicina, un antibiótico, con hidroxicloroquina, un medicamento usado para controlar la artritis, el lupus o la malaria.

Su uso contra la COVID-19 ha sido polémico y todavía no existe evidencia sólida de que funcione pues los estudios disponibles hasta ahora están plagados de problemas éticos y metodológicos. Algunos expertos advierten sobre las peligrosas consecuencias de la promoción excesiva de este tratamiento con eficacia desconocida: ya se han producido escasez de hidroxicloroquina, dificultando que los pacientes con lupus y artritis reumatoide tengan acceso a ella. Algunas personas, además, podrían morir debido a efectos secundarios pues la hidroxicloroquina altera el ritmo cardiaco.

María José dice que el tratamiento le quitó la tos casi por completo. Pero su esposo se debilitó. En cuestión de días vio a Moisés, un hombre fornido de 54 años, perder unos 13 kilogramos.

“Imagínate tú a un hombre de seis pies, musculoso, grande, que no puede caminar. Y yo tratando de llevarlo al baño diez veces en una noche”, dice ella. “Se deshidrató. Realmente estaba muy mal. O sea, yo llegué a pensar que mi esposo se iba a morir”. Al día siguiente, llegaron unos doctores para hidratarlo. Mejoró muchísimo.

El 17 de abril, tras pasar 21 días en el hotel, María José y Moisés fueron dados de alta. Dos pruebas negativas les habían bastado a los médicos para declararlos recuperados. Regresar a su casa fue un alivio. También lo fue volver a bostezar sin quedarse sin aire. María José se acuerda perfecto de la sensación. “¡Uy! Me reí. Qué rico, un placer”.

María José dice que se sienten ahora recuperados. Así lo confirman sus pruebas. Pero ella todavía sigue teniendo algunas dificultades para respirar bien. Ha comenzado a usar inhaladores y todos los días pasa entre 30 y 40 minutos acostada boca abajo. Asegura que le ayuda. Es la misma técnica que varios profesionales de la salud usan con sus pacientes.

Ya no confía en quienes dicen que la enfermedad de COVID-19 no afecta gravemente a los jóvenes. “El peor error es subestimarla”, dice. “Tratarla como si fuera algo que no te va a causar nada o que no es un riesgo para ti, porque sí lo puede ser. No importa la edad que tengas”.

Isabel (Ecuador)

María Isabel Paredes no tarda mucho en pensar cuál fue el peor momento de su enfermedad. El jueves 26 de marzo, ya no podía más. Estaba completamente deshidratada. El vómito constante y la diarrea del día anterior la habían dejado débil y aturdida. Salir no era una opción. El toque de queda que ya se había instaurado en Guayaquil para ese entonces, además, hizo imposible que alguien fuera a llevarle alguna medicina.

¿Quién podía ayudarla, de todas formas? Su mamá estaba a tres horas de distancia, en Manta. Su padre y sus hermanas, en Quito. En Guayaquil sólo vivía ella, y no conocía a nadie más que a sus compañeros de trabajo de una sucursal de Chilli’s donde ella es gerente.

La fiebre era implacable. Con las fuerzas que le quedaban, se metió a la ducha para bajar un poco su temperatura. Ahí, bajo el agua, comenzó a vomitar de nuevo. “Era algo impresionante. Nunca en mi vida me había pasado algo así”, recuerda Isabel. Sintió que iba a morir. Lo que su médico había diagnosticado el 18 de marzo como una aparente faringitis ahora se había convertido en una enfermedad completamente distinta. Se sentó a llorar y oró. Tenía mucho miedo. Después se habló a sí misma. “Isabel,” se dijo, “te levantas porque te levantas. Hay mucho por lo que luchar”.

Ese día, sospechando una infección bacteriana, el médico le recetó paracetamol y un antibiótico que de poco le sirvió. El uso de antibióticos también ha aumentando en el tratamiento de pacientes COVID-19 hospitalizados para curar o prevenir otras enfermedades. Pero ese uso indiscriminado ha levantado alarmas. Si continúa, algunos advierten, podría empeorar una crisis ya existente: microbios resistentes a estos fármacos.

En pocas semanas, Guayaquil pasó de ser una vibrante ciudad portuaria al epicentro de la emergencia sanitaria por coronavirus en América Latina. E Isabel era una más de los miles de casos de COVID-19 sin saberlo. No por falta de esfuerzos. Mientras su fiebre aumentaba, sus dolores empeoraban y sus vómitos se hacían cada vez más frecuentes, llamaba casi todos los días al Ministerio de Salud Pública para hacerse la prueba del coronavirus. Pero nadie contestaba.

Fue en esos días que Isabel perdió el gusto y el olfato. Se estaba poniendo crema en las manos y se dio cuenta que no olía como antes. Abrió el desodorante, roció perfume. Nada. Los tés de jengibre con limón que se hervía para aliviar la garganta y los sueros orales que tomaba para hidratarse no le sabían a nada.

Para Isabel, de 35 años, lo más terrible de su recuperación fue la soledad. “Me pegó muy duro”, dice. Para darse ánimos, leía, pintaba y escuchaba música. Todas las tardes se sentaba cerca de la ventana y veía el atardecer, a veces reflejado en los arrozales inundados detrás de su casa. Dejó de ver y leer noticias. Las cifras diarias de contagiados y muertos sólo la hacían sentir peor.

Pero las muestras más simples de solidaridad le daban fuerza. Su vecina se encargó de llevarle pastillas para las náuseas cuando Isabel más las necesitaba. Su vecino le dejaba comida fuera de su puerta. Y dos compañeros de trabajo, armados con mascarilla, guantes y gafas, se arriesgaron para ir a entregarle medicinas contra las náuseas y aplicarle una inyección intravenosa que detuviera su vómito. Ninguno ha desarrollado síntomas hasta ahora.

“Para mí eso fue muy leal de su parte porque son personas que conocí recién hace un año,” dice Isabel, “y con ellos creo que quedé agradecida para toda mi vida”.

Después de 15 días, más o menos, su enfermedad acabó. Ahora, dice, se siente como antes. No ha tenido ningún tipo de repercusiones y sus síntomas no han regresado desde entonces. A finales de abril, fue a hacerse un examen de anticuerpos. Quería salir de la duda. Los resultados le indicaron lo que ella ya sospechaba. Había tenido COVID-19.

Jimena (México)

Jimena Durán no entiende porqué se contagió. Había viajado a París con su esposo brasileño, Pablo, por trabajo a principios de marzo, cuando la pandemia causaba estragos en Italia. En Francia el ambiente aún era de tranquilidad, pero Jimena ya estaba preparada.

Nunca se subió al transporte público. Sólo caminaba a sus destinos. Iba al trabajo y regresaba al hotel. Pedía toda su comida al cuarto. Andaba con cubrebocas. “Todo mundo me veía como bicho raro, lavándome las manos mil veces al día”, dice. “Yo de verdad lo hice todo bien, según yo”.

No fue suficiente. A su regreso a la Ciudad de México, el sábado 14 de marzo, Jimena y Pablo iniciaron cuarentena en su casa. Ese día a Jimena le empezó a doler la cabeza. Se sentía muy cansada. “Yo no le di importancia”, dice. “Yo pensé ‘Claro, fue un viaje pesadísimo’”. Pero por la noche su esposo le dijo que tenía fiebre. En la mente de Jimena, se encendieron todas las alarmas.

Desde ese día, acordaron dormir en cuartos separados y usar baños distintos. La idea era que si Pablo tenía el SARS-CoV-2 al menos no podría pasarlo a Jimena. Pero al día siguiente su dolor de cabeza continuó. Asumiendo lo peor, Jimena pasó el domingo entero llamando al teléfono de emergencia nacional para dar orientación sobre la epidemia de coronavirus, pero sin suerte. El número no daba tono. No fue sino hasta la madrugada del lunes que le contestaron. Le dijeron que era candidata a prueba, al igual que Pablo, y que iría alguien ese mismo día a hacerles la prueba.

Nadie llegó. Angustiada, contactó también a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Una vez más le comentaron que era un caso altamente sospechoso de COVID-19 y que le darían un folio para darle seguimiento. Nunca lo recibió.

Mientras su esposo sucumbía a la fiebre, los síntomas de Jimena se agravaban. Las punzadas, que comenzaron en las partes laterales de su cabeza y después pasaron hacia la parte posterior, no daban tregua ni un minuto. En su pecho comenzó a incrementar una presión dolorosa, como si hubiera recibido un balonazo o un golpe fuerte. En la garganta sentía piquetes que la hacían sofocarse hasta que terminaba tosiendo.

Un infectólogo de un hospital privado les comentó que no existe hasta ahora ningún tratamiento aprobado para la COVID-19 y que lo único que podían hacer era esperar a que su cuerpo combatiera al virus por sí solo. Únicamente les recetó paracetamol para el dolor y la fiebre.

Al estar los dos enfermos, Jimena y Pablo pensaron que al menos podían pasar la enfermedad juntos. Pero el infectólogo les aconsejó seguir aislados para que no aumentara la cantidad de virus en sus cuerpos y así evitar que se complicaran sus síntomas. Hasta ahora, sin embargo, la evidencia científica sobre tener una mayor carga viral y una peor enfermedad no es muy clara. Pero ellos decidieron que era mejor ser precavidos. Hicieron un plan.

Sólo uno podía cocinar cada semana. Después de cocinar y comer, debía lavar y desinfectar todo lo que había tocado con agua clorada. Y debía dejarle la comida al otro en la puerta de su cuarto. Así, separados en su propia casa, Jimena y Pablo se hablaban desde sus cuartos. Pero el virus los podía agotar tanto que dormían horas. “Pasaba rato y yo le hablaba a Pablo y no me contestaba. Entonces me daba miedo. ‘¿Ya se murió?’”, dice Jimena. Él a veces se sentía igual. “Si pasaba mucho tiempo que no me escuchaba, iba y me abría la puerta y con un palo de escoba me movía. A ver si estaba viva”.

Para el fin de semana del 20 de marzo, la fiebre de Pablo fue cediendo. Pero Jimena se sentía muy mal. La tos era tanta que ya no podía respirar bien. No podía estar sentada porque tosía. Al acostarse, tosía. A recomendación de su infectólogo, se tomó un jarabe para la tos durante cinco días, aunque al terminarlo siguió tosiendo. También pidió de la farmacia un oxímetro, un aparato que se sujeta en el dedo como una pinza y que mide los niveles de oxígeno en la sangre. Al ponérselo, Jimena se dio cuenta que sus niveles estaban en el límite indicado.

“Estaba muy asustada,” recuerda Jimena. Su mayor temor era que no la recibieran en un hospital por ser una joven de 33 años, pues se daba prioridad a los adultos mayores. “Ese era mi miedo. Que cuando dijeran ‘bueno, sí, ¿sabes qué? Ya vente’ fuera demasiado tarde”.

La primera semana de abril, casi 20 días desde su primera llamada a la Secretaría de Salud, un médico del gobierno tocó a la puerta de su casa. Jimena y Pablo estaban nerviosos. El doctor escuchó sus pulmones y le dijeron que ya no podían oler nada. Como Pablo era el único que había tenido fiebre, les contestó que sólo a él le tomarían la prueba por COVID-19. A ella terminaron haciéndosela el día siguiente. El lunes 4 de abril, les comunicaron sus resultados. Ambos eran positivos.

Por esos días, Donald Trump tuiteó sobre las supuestas maravillas de la hidroxicloroquina. La gente comenzó a comprar el fármaco y Jimena le llamó a su madre, que tiene lupus y usa hidroxicloroquina para controlarlo, para que se abasteciera antes de que se agotara. En tres días, ninguna farmacia tenía la medicina. Jimena sólo pudo conseguirla de una amiga que vive en otro estado.

Cuarenta y cinco días después de haberse encerrado, cuando los síntomas de ambos ya habían desaparecido por completo, Pablo y Jimena se volvieron a encontrar en su propio departamento. Él hizo de desayunar pão de queijo y desayunaron juntos por primera vez en más de un mes. “Nos dimos un abrazo, pero la verdad con mucho miedo”, confiesa Jimena. “Hasta la fecha no nos hemos dado un beso”.

Conseguir una prueba para verificar que ya no tienen el virus ha sido imposible. Por ahora, el miedo a recaer y la incertidumbre de si son inmunes ha evitado que se acerquen mucho. Pero han decidido que, ahora recuperados, estarán juntos. Los dos han regresado a dormir juntos a un solo cuarto.