Parece que nos estamos acostumbrando. A que se entreguen alimentos de baja calidad a las ollas comunes. A que empresas sin experiencia ganen contratos millonarios como si fuera cuestión de suerte. A que la Municipalidad de Lima no responda, saque comunicados sin rendir cuentas, y no pase nada.

Esta semana fue la sangre de pollo. Un alimento con un olor tan fuerte que algunas dirigentas de las ollas lo describen como “olor a perro muerto”. Dicen que al cocinarla, salta, burbujea, y todo indica que no está en buen estado. Pero se reparte igual, bajo la lógica de que cualquier cosa basta para quienes no tienen nada.

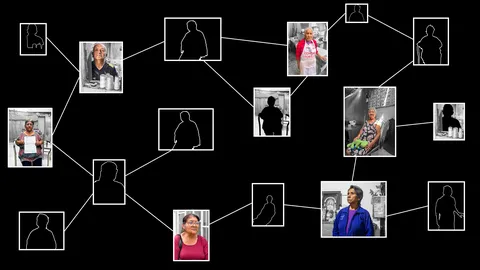

Las ollas comunes surgieron como una respuesta colectiva al hambre en plena pandemia. Cuando el Estado no llegaba, ellas lo hicieron: mujeres organizadas que cocinaron con lo que había, que sostuvieron barrios enteros, que aún hoy garantizan una comida al día para miles de personas. En vez de reconocimiento, han recibido desprecio. Primero del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, luego —y con mayor cinismo— de la Municipalidad de Lima.

Durante más de tres años han luchado por una ley, por presupuesto, por respeto. Pero en la práctica, siguen recibiendo lo que les quieran dar. Y si se quejan, corren el riesgo de quedarse sin cocina, sin horno, sin insumos. Porque la ayuda no se administra con criterios técnicos ni sentido de justicia, sino con clientelismo.

Y todo esto ocurre en una ciudad donde el hambre está cada vez más presente. Cuatro de cada diez limeños enfrentan hoy algún nivel de inseguridad alimentaria, según datos del INEI. El déficit calórico —es decir, la diferencia entre lo que las personas deberían comer y lo que realmente consumen— alcanza el 43.5% en la capital. Es una brecha más grave que el promedio nacional, e incluso más alta que en muchas zonas rurales. Esta situación se ha ido agravando en los últimos cinco años.

El caso de la sangre de pollo lo deja todo al desnudo: un consorcio formado por una empresa sin experiencia previa logra un contrato de más de S/5 millones con la Municipalidad de Lima. Fue el único postor. Nadie compitió. Y el producto, que llega a las ollas comunes, huele mal, no parece inocuo y cada bolsa cuesta casi lo mismo que un kilo de pollo: S/8.55.

Mientras tanto, el alcalde Rafael López Aliaga —el que prometió más presupuesto y respeto— ha convertido a las ollas comunes en escenario de campaña permanente. Su gestión ha dividido a las dirigentas, reparte alimentos cuestionables, condiciona los beneficios y lucra políticamente con el hambre.

Y lo más grave es lo que no ocurre.

No hay regidores que fiscalicen con firmeza. No hay Contraloría ni Fiscalía que actúen con reflejos.

¿Hasta cuándo vamos a tolerar que la comida para las personas más pobres sea de baja calidad o esté en mal estado?

Las ollas comunes no son beneficencia. Son parte del derecho a una alimentación segura, nutritiva y de calidad. Si el Estado no lo entiende, entonces somos nosotras, nosotros, quienes debemos exigirlo. Con más fuerza. Con más claridad.