Si algunas de las vacunas o medicamentos que se están desarrollando contra el coronavirus resultan efectivos, será gracias a los científicos, a los voluntarios que aceptaron participar en ensayos clínicos, y a los miles de animales sacrificados en los últimos seis meses: ratones, hurones, hamsters, macacos, cerdos y alpacas, entre otros. La lista de especies es larga y sigue sumando.

Los defensores de animales argumentan que esta práctica les causa un sufrimiento innecesario y que muchos de los medicamentos que pasan la prueba con ratones u otras especies no son siempre seguros para los humanos. Así sucedió con una pastilla para dormir llamada thalidomide que produjo miles de malformaciones en los bebés de las mujeres que la tomaban, o la Vioxx, una droga contra la artritis que provocó más de veinte mil paros cardíacos entre quienes llegaron a consumirla.

La mayoría de la comunidad científica sigue defendiendo la experimentación animal, ya que muchos de los logros de los últimos ciento cincuenta años han sido posibles gracias a ella: la vacuna contra el polio, el desarrollo de la anestesia y de las válvulas cardíacas; se descubrió la insulina para tratar diabéticos o la estreptomicina contra la tuberculosis; se ha entendido mejor la difteria, las enfermedades cerebrales y la esclerosis múltiple; se ha avanzado en mejores tratamientos para el cáncer de seno o el VIH, entre muchos otros.

El debate entre quienes defienden una y otra postura ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo. La actual pandemia y los experimentos que se están llevando a cabo en estos momentos para encontrar una cura, están aportando nuevos argumentos a la discusión.

De los perros de la discordia a los comités de ética animal

Hay registros sobre la utilización de animales en toda clase de experimentos, desde el año 500 AC. Los griegos, entre ellos el mismo Aristóteles, Herófilo y Erasistrato los utilizaron. También fue una práctica común en Alexandria y en la antigua Roma. El famoso médico de los gladiadores, Galeno, hizo pruebas con distintas especies y así pudo descubrir que las arterias en vez de contener aire llevaban sangre.

Muchos de estos médicos de la antigüedad consideraban que los animales no tenían alma o inteligencia, o que no sufrían de la misma manera que los seres humanos, por eso justificaban filosóficamente practicar en ellos la “vivisección”, una palabra que viene del latín y significa literalmente “cortarlos vivos”.

Estas ideas perduraron durante siglos, pero empezaron a cambiar hacia mediados del siglo XVIII y XIX, cuando en Europa se fue arraigando la costumbre de tener mascotas en la casa, sobre todo perros, gatos y pájaros, y la gente empezó a cuestionar el trato que les daban a los animales, en nombre de la ciencia, y a presionar para que existieran regulaciones y normas que velaran por su protección.

Fue en Inglaterra donde apareció la primera ley contra tratos crueles de animales, que se aprobó en 1876. Incluso la Reina Victoria la apoyaba, también el naturalista Charles Darwin, quien argumentaba que la utilización de animales se justificaba para investigaciones fisiológicas, pero no para satisfacer una “curiosidad detestable” entre los científicos. El debate en Inglaterra continuó y se exacerbó a partir de 1896, cuando el escritor H.G. Wells publicó la novela La isla del Dr. Moreau, en la que un doctor experimenta con vivisecciones hasta crear una nueva raza híbrida entre humanos y animales. A partir de la obra de ciencia ficción, se generó una gran discusión ética sobre las posibilidades, pero también los límites que había que imponerle a la ciencia.

La pelea llegaría a su punto culminante a principios del siglo XX, y todo fue por un perrito, un terrier marrón al que le practicaron una vivisección en la University College de Londres. Entre los testigos estaban dos activistas feministas que quedaron horrorizadas y escribieron un artículo en contra de la manera como se enseñaba fisiología en la universidad, que luego serviría como insumo para discursos, comentarios en la prensa y demandas legales. El asunto no quedó en el papel, los defensores de animales erigieron una estatua de bronce en honor al terrier sacrificado, lo que desató la ira de los estudiantes de medicina, en su mayoría hombres, que salieron a protestar furibundos contra las feministas y animalistas, y en defensa de la ciencia experimental y del laboratorio en el desarrollo del conocimiento.

Otro perro, una dálmata llamada Pepper, sería fundamental para que en Estados Unidos apareciera la primera ley reguladora del uso de animales en ensayos clínicos. La dálmata había sido raptada y utilizada luego para probar un marcapasos que falló. Su historia y la de sus dueños, que la buscaron desesperados durante semanas con apoyo de grupos defensores de animales, se publicó en la revista Sports Illustrated en noviembre de 1965. Un año después, el Animal Welfare Act (AWA) fue promulgado (los roedores, entre otras especies, quedarían excluidos).

El AWA incorporó las 3R, los principios básicos que habían planteado dos científicos británicos algunos años atrás, y que hasta ese momento habían ignorado muchos dentro de la comunidad científica: Reemplazar (utilizar otros métodos, si es posible antes de utilizar animales) Reducir (Utilizar solo la cantidad indispensable de ejemplares) Refinar (cuidar las condiciones y minimizar todo el sufrimiento durante los ensayos). A pesar de la adopción de estos principios, no solo en los Estados Unidos, sino también en otros países, las prácticas de algunos laboratorios e instituciones no siempre se han regido por ellos. Las organizaciones activistas y defensoras de animales como la famosa PETA, que fueron tomando un papel cada vez más activo, tanto de presión y vigilancia, han revelado algunos casos emblemáticos de animales maltratados por médicos y científicos alrededor del mundo.

Para evitar eso, también se establecieron comités de bienestar y ética animal que deben velar porque el trato de los animales en cualquier investigación sea justificado y digno, ajustado a los reglamentos de buenas prácticas de laboratorio y a los manuales de procedimiento, explica la doctora Gabriela Minaya, especialista en enfermedades infecciosas tropicales y en bioética, y quien ha trabajado en la regulación de ensayos clínicos en el Perú.

Estos comités deben estar integrados por un equipo multidisciplinario de médicos, veterinarios, incluso representantes de asociaciones civiles que evalúan la propuesta del ensayo clínico. Los expertos en bienestar animal se basan en cinco criterios o “libertades” que el animal debe tener mientras se hacen las pruebas: libres de sed, hambre y malnutrición; libres de incomodidades, teniendo un ambiente de resguardo y cuidado adecuado; libres de dolor, traumas y otras enfermedades; libres para expresarse contando con la compañía de otros animales de su especie y suficiente espacio; libres de temor y estrés.

Estas ideas y normativas se han ido adoptando poco a poco en América Latina, una región en la que los mismos centros de experimentación y escuelas de medicina traficaban con especies, según la doctora Minaya. Uno de los casos más infortunados y sonados en los que se presentó una denuncia grave sobre tráfico y maltrato de animales sucedió hace unos años con el célebre médico colombiano, Manuel Elkin Patarroyo, que desarrollaba la vacuna contra la malaria con primates amazónicos.

En teoría, hoy todas las universidades, laboratorios e instituciones que realicen estas prácticas deben tener comités de bienestar y ética animal. Pero en la práctica no sucede así. En el Perú solo existen: el del Instituto Nacional de Salud, el de la Universidad Cayetano Heredia, y el del Centro Médico Naval. Estos pueden prestar sus servicios de consultoría a otros que lo requieran, sin embargo, no es tanta la demanda porque la mayoría de medicamentos y vacunas no se desarrollan en América Latina, como lo ilustra este mapa en el que aparecen distintos ensayos en los que se están utilizando animales alrededor del mundo para investigar posibles curas para el Covid-19.

Aunque no aparezca en el mapa, en el Perú hay algunas investigaciones con animales que se están adelantando en la Universidad Cayetano Heredia. Fue una coincidencia que un grupo de científicos de allí ya estuvieran estudiando otros tipos de coronavirus en algunas aves, antes de que empezara la pandemia. Ante la urgencia, decidieron explorar la posibilidad de crear una vacuna y empezaron a experimentar también con otros animales como alpacas, cuyos anticuerpos pueden bloquear el virus.

En busca de la especie más parecida

En el desarrollo de una vacuna o medicamento hay varias fases. Cada etapa o fase depende de que la anterior funcione y sea segura. Primero se empieza con la etapa preclínica, probando la sustancia en placas en los laboratorios, in vitro. Si es exitoso, se permite ensayar con animales. Según la entidad reguladora estadounidense la FDA, se debe probar en dos especies distintas. Una de ellas puede ser un roedor, la otra no.

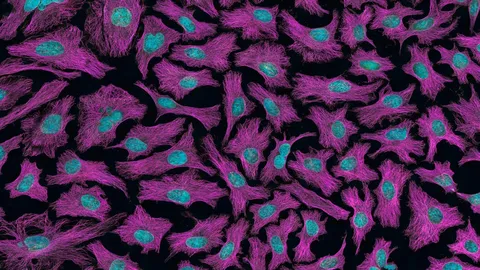

Los ratones, ratas, hamsters, cuy son los más utilizados alrededor del mundo para todo tipo de ensayos porque son baratos y pequeños, lo que permite tener una mayor cantidad y así ampliar la muestra. También son más fáciles de manipular que otras especies. Además, generan proteínas que son hasta 85% idénticas a las de los humanos y con el paso del tiempo se han ido desarrollando líneas genéticas que los hacen aún más parecidos, para que desarrollen el mismo tipo de síntomas.

Toda la manipulación genética que se hace con roedores no garantiza, sin embargo, que un medicamento que funcione en ellos va a funcionar en humanos automáticamente. Por eso se busca probarlo en una segunda especie, muchas veces en primates. Los chimpancés tienen un 99% de coincidencia en su ADN con los humanos, pero es una especie protegida. Se utilizan otras como monos tití o macacos, que son criados en bioterios. El problema son los costos —un mono para experimentos está entre $850 y $1.000 dólares— y hay que hacer una inversión grande en acondicionar el lugar para tenerlos.

Además de la conveniencia de costos y tamaño, y de su parecido genético, hay dos criterios fundamentales que se deben tener en cuenta al escoger una especie para una prueba: que no sea inmune al patógeno y que presente los mismos síntomas o los más similares a los que presentan los humanos .

Esto fue lo primero que los científicos tuvieron que determinar ante la aparición del SARS-Cov-2. Los que ya habían estudiado otro tipo de coronavirus como el SARS o el MERS y sus efectos en otras especies sabían que los ratones no servían porque el virus no los afectaba como a los humanos. En ese entonces, habían desarrollado a través de la ingeniería genética, una modificación en algunos ejemplares, insertándoles una enzima humana (ACE2) para que desarrollaran una inflamación. El problema es que en muchos de ellos se generaba más en el cerebro, que en los pulmones, y los mataba. En primates la respuesta ha sido variable. A los monos tití no les afecta mucho, a los macacos sí les causa una infección en los pulmones, pero no como a las personas.

Ante esta evidencia, los defensores de animales han insistido en que no tiene sentido continuar con estos experimentos clínicos, pues se pierden recursos, tiempo y animales en este proceso de ensayo y error, que no llega a ser del todo efectivo. Argumentan que, además, en los humanos existe el consentimiento, en los animales no. Y que la tecnología ha avanzado tanto que se pueden desarrollar formas más seguras de probar vacunas, saltándose la etapa preclínica animal, lo que ahorraría más tiempo, especialmente en momentos de urgencia como la actual pandemia.

Para los médicos, la etapa de pruebas en animales es fundamental porque solo así se sabe si la vacuna en vez de prevenir el virus, hace que el virus se desarrolle con mayor fuerza, como lo ha recordado recientemente el doctor Anthony Fauci, director del FDA. “Lo peor que puedes hacer es vacunar a alguien para prevenir la enfermedad, y en realidad terminar empeorando su salud”. Los modelos por computador y ensayos in vitro tienen sus límites, no pueden predecir si alguien puede quedar ciego o si se le va a aumentar la presión arterial, entre otros efectos secundarios que además pueden aparecer tiempo después. Por eso también es prudente respetar los tiempos que exigen estos ensayos clínicos, y que son de varios meses.

Mientras el debate continúa, alrededor del mundo se han hecho pruebas para encontrar la vacuna para el COVID-19 o un tratamiento efectivo con ratones genéticamente modificados, hurones, hamsters, primates como macacos, alpacas y cerdos.

Los cerdos que respiran por ventilador

Los cerdos tienen un sistema respiratorio muy similar al de los humanos, por eso también se han utilizado para probar los ventiladores que diferentes grupos de ingenieros y médicos empezaron a desarrollar ante la escasez de estos aparatos para darle respiración asistida a los pacientes más graves en las Unidades de Cuidado Intensivo. Este tipo de experimentos se han hecho en algunos países de América Latina, como Colombia y Perú.

El doctor César Gavidia, veterinario y profesor de la Universidad de San Marcos, dirigió un ensayo clínico para probar los ventiladores que desarrollaron ingenieros en la Universidad Católica de Lima. Una vez el protocolo fue revisado y aprobado por el comité de ética animal, que hizo algunas recomendaciones, empezaron la prueba con diez chanchos.

Fueron sedados parcialmente para poderlos acostar y manipular —el primero de ellos pesaba sesenta y cinco kilos— y luego sí fueron dormidos completamente, tal como si fueran pacientes anestesiados. Les pusieron cánulas en las venas y les insertaron un tubo endotraqueal para conectar al ventilador que les suministraba oxígeno. Estuvieron conectados durante seis horas. Cada hora eran monitoreados, les tomaban la temperatura, el pulso, los niveles de los gases, y el funcionamiento del resto de sus órganos por medio de electrocardiogramas y ecografías. Los diez ventiladores que ensayaron funcionaron con todos los animales y cuando se los quitaron, los animales volvieron a respirar solos.

El protocolo indica que a los animales utilizados en pruebas de este tipo hay que practicarles la eutanasia y hacer una necropsia para determinar si hubo daños en órganos como los pulmones, el corazón y el hígado.. Siguiendo estándares internacionales y para que los animales no sufran, se utiliza un fármaco conocido como pentobarbital sódico que los adormece y luego les genera un paro cardíaco. Una empresa especializada se encarga de recogerlos y de desecharlos siguiendo procedimientos especiales.

“Fue un experimento muy interesante, que felizmente salió bien”, dice el doctor Gavidia, sobre el ensayo que terminó el pasado 18 de junio. Junto a él participaron otros ocho médicos y veterinarios, un experto en toxicología y dos ingenieros. También recibieron en algunas de las sesiones a dos médicos internistas que trabajaban en UCIS de Lima y que hicieron algunas observaciones en el proceso. El informe de los veterinarios sobre el ensayo con animales ya fue presentado. Ahora esperan que les permitan hacer las primeras pruebas con pacientes.

Para el doctor Gavidia, que lleva más de 25 años haciendo experimentos con animales, todas las regulaciones y controles que se han ido imponiendo desde entonces hasta hoy, solo han sido en beneficio de la ciencia y de los mismos animales. Quienes no cumplan con los comités de ética, ya ni siquiera pueden publicar sus hallazgos en las revistas científicas. Celebra que haya más conciencia entre la gente y la misma comunidad científica sobre la importancia del buen trato a otras especies, pero no comparte las visiones extremistas que asumen que todo experimento con animales es malo. “Tiene que haber un balance, no se pueden oponer al desarrollo de vacunas para el COVID-19, solo porque están ensayando con ratones o monos. Son criterios sin sustento”, asegura.