Elsie y Carlos son una pareja mexicana que vive en Maine, en el extremo noreste de los Estados Unidos, y este fin de semana los llamó el dueño de la casa que alquilan. El casero quería recordarles que debían pagar la renta como todos los meses. “No le importaba lo que estaba pasando. ‘Ese es su problema’, nos dijo”, me cuenta Elsie a través del teléfono refiriéndose a lo que el casero piensa del coronavirus, la pandemia que envuelve el planeta y que se expande exponencialmente por el país. Ella y su esposo no trabajan desde hace un mes. El dinero que tenían lo gastaron en comprar comida para cumplir la cuarentena de manera estricta porque Elsie es asmática y sufre de diabetes.

Carlos es mecánico. Por la preocupación de pagar la renta ha comenzando a ir al taller todos los días. Espera unas horas pero nadie en su comunidad parece querer reparar sus coches en estos días. Por las tardes, ambos se juntan. Salen a la puerta a tomar aire. Luego ven la televisión. El Gobierno enviará por correo cheques de $1200 dólares para que los ciudadanos puedan afrontar la crisis. Elsie y Carlos llevan casi veinte años en el país pero no recibirán ese beneficio porque no son ciudadanos sino “indocumentados”, el estatus legal que define a unas once millones de personas que, como ellos, no son considerados parte ni tomados en cuenta en los planes de salud pública, ni siquiera en momentos claves como esta pandemia.

Elsie y Carlos esperarán a que el casero los llame o visite el fin de semana. Quizá discutirán. Quizá él los amenazará con echarlos, quizá les advertirá que llamará a ICE, la policía migratoria cuyos vehículos rondaban incesantemente las carreteras y avenidas de Maine antes del inicio de la pandemia. ICE ya arrestó y deportó a muchos amigos y conocidos de esta pareja. Ellos también han escuchado que el Gobierno ha suspendido los desalojos durante el tiempo que dure la crisis, pero nada le prohíbe a un casero amedrentar a sus inquilinos.

El otro día ambos salieron a tomar el aire en la puerta de casa. Entonces empezó a llover. Se metieron al carro y se quedaron allí un rato en silencio escuchando cómo las gotas de agua golpeaban el techo. Discutieron sus opciones. Pronto se quedarán sin comida y dinero. ¿Quizá deberían tomar sus cosas e intentar volver a México? Solo correrían el riesgo de contagiarse o de contagiar a personas en su camino. Esa noche se fueron a dormir sin tomar una decisión.

* * *

Uno de los legados más notorios de la esclavitud en los Estados Unidos es su binarismo social: patrones y esclavos, blancos y negros, blancos y no blancos, americanos e inmigrantes, ciudadanos e ilegales. En todas las combinaciones posibles, los últimos son más vulnerables, tienen menos derechos y, en el caso de las personas sin documentos, estas trabajan por menos dinero, sin beneficios sociales, sin vacaciones, sin acceso a médicos. Quienes estudian la inmigración ven una conexión directa entre la antigua economía esclavista y la actual. El indocumentado es el sucesor del esclavo.

El coronavirus es un ser invisible que no distingue estatus migratorio. Solo necesita células humanas para expandirse. Cuerpos en contacto, que se estrechen las manos, que toquen los mismos objetos. Estados Unidos, el país con más víctimas de COVID-19 en el mundo, enfrenta la pandemia con un sistema de salud pública que sí distingue entre quienes tienen acceso y quienes no: la mitad de trabajadores indocumentados en el país no tiene un seguro médico, según la Kaiser Family Foundation, y la estadística parece bastante optimista. Ninguna de las 24 personas indocumentadas con las que tuve contacto en esta historia lo tiene. Como alertaba un editorial de The New York Times el 6 de marzo, cuando solo habían muerto catorce personas en el país: “nuestra salud es tan buena como la de nuestro vecino más vulnerable”. Un mes después, mueren seiscientas personas cada día.

* * *

Esta semana llamé a Olger sabiendo que quizá no respondería. Desde la última vez que nos vimos, hace más de un año, y poco antes de la explosión de la pandemia, las redadas de ICE en granjas, restaurantes y otras empresas donde suelen trabajar las personas indocumentadas en Estados Unidos, han aumentado el clima de peligro habitual en que estas suelen vivir. La academia, que tiene un nombre para todo, también tiene uno para esta condición. Se le llama estado de deportabilidad; la sensación de saber que en cualquier momento la policía puede tocar la puerta de casa, entrar a tu trabajo, detenerte en la calle, echarte del país. Es un clima psicológico, de paranoia permanente, que aumentó durante el gobierno de Trump. A una persona indocumentada le basta escuchar un discurso oficial para que su ansiedad crezca. El estado de deportabilidad, dicen en la academia, tiene un efecto económico beneficioso para el país: el trabajador indocumentado se refugia en el trabajo, se vuelve más productivo, acepta condiciones laborales que un ciudadano normal no aceptaría. Es el trabajador ideal. Cuando conocí a Olger, en una granja de Maine, él trabajaba doce horas por jornada, los siete días de la semana. ¿Dónde y cómo estaría viviendo esta pandemia?

Olger es de Guatemala, tiene veintisiete años y llegó al país siguiendo el ejemplo de muchos amigos y conocidos de su pueblo, que se aventuraban a cruzar la frontera porque a este lado hay trabajo. En el lenguaje clásico de la oferta y la demanda, Estados Unidos demanda a gente como Olger. Una de cada cuatro personas que trabajan en la industria agrícola son inmigrantes indocumentados. Olger trabajó en Maine durante una cosecha y, cuando la temporada se acabó, se marchó siguiendo la ruta de trabajo estacional de quienes, como aves migratorias, recorren el país de sur a norte, desde Florida hasta Maine. Hace medio año Olger me respondió desde un establo de Vermont, un estado entre Maine y Nueva York. Por el momento le convenía estar allí pero estaba nervioso debido a las redadas. Esta semana, el teléfono timbró varias veces hasta que escuché su voz. “Oiga, amigo Marco”, me dijo con la voz de quien acababa de despertarse.

Estaba al sur, en Nueva Jersey, en una granja de naranjas adonde había llegado hacía pocos días buscando seguridad, pero ahora pensaba que había sido una mala idea. ¿Había pasado algo? ¿Había visto gente enferma? ¿Lo estaba él mismo? Olger se quedó en silencio un momento, luego me dijo: “A un compañero le acaban de avisar que su cuñado se le murió reciencito”. El hombre vivía en Nueva York y falleció en su propia habitación. ¿Por qué no fue al hospital? “Es que dicen que ya no hay espacio en los hospitales. Pero no sé mucho más. Mi amigo tampoco sabe mucho”. Solo que los vecinos encontraron el cuerpo y llamaron a sus parientes.

El primer impulso del colega fue querer ir a Nueva York. Olger lo convenció de que no era buena idea porque allá las cosas están muy feas: más de tres mil quinientas personas han muerto por el virus. ¿Y ahora dónde estaba su amigo? “Es que como no podía hacer nada se ha ido a trabajar. Para no pensar”. Olger se quedó en casa esperando la llamada desde la granja de Vermont. Si le confirmaban que había trabajo allá, me dijo, intentaría marcharse ese mismo día. “Yo creo que por el virus, amigo Marco, quizá hay menos chance de que nos deporten. Quizá la policía está más ocupada en otra cosa, ¿no?”.

* * *

Hoy es un jueves por la mañana en Maine, dos horas al sur de la frontera con Canadá, donde asisto a la expansión de la pandemia, y Zoom me traslada hasta una reunión virtual de trabajadores en Nueva York, la llamada capital del mundo, y actual epicentro de la crisis en el país. El anfitrión se llama Luis Cortés, es chileno y dirige la Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights, una oenegé que en tiempos normales capacita a sus clientes latinos y los ayuda a conseguir empleos como obreros de construcción, niñeras, limpieza de casas, cuidado de ancianos, operarios de mudanza.

Ahora la organización no puede realizar esas conexiones porque clientes y trabajadores están refugiados en sus casas, mientras el virus se expande; entretanto, Luis intenta orientar a estas personas sobre medidas de urgencia, cómo y dónde encontrar comida, y cómo llamar al hospital en caso de urgencia. Solo en el estado de Nueva York los contagiados sumaban más de ciento diez mil al final de la primera semana de abril, una cantidad de gente que podría reunirse en tres estadios de fútbol. Tres mil quinientos ya han muerto y, para darles cabida a sus cadáveres, la ciudad ha levantado morgues a la intemperie usando, incluso, camiones frigoríficos.

Los bares, restaurantes y cafés están cerrados, y las calles desiertas son vistas en el resto del mundo como la señal de un imperio caído, en parte por la negligencia de sus líderes que se resistieron a tomar medidas urgentes y en parte por un sistema económico que así como produce riqueza también produce precariedad. Diez millones de personas han perdido el empleo en los últimos quince días. Solo en la última semana, en Nueva York, trescientos mil llenaron solicitudes de desempleo, esperando recibir indemnizaciones y cobertura médica temporal. Son afortunados. Los vecinos que aparecen en mi pantalla, aunque también han perdido el trabajo, son de los que no reciben beneficios.

Estados Unidos, el país con más víctimas de COVID-19 en el mundo, enfrenta la pandemia con un sistema de salud pública que distingue entre quienes tienen acceso y quienes no: la mitad de trabajadores indocumentados en el país no tiene un seguro médico.

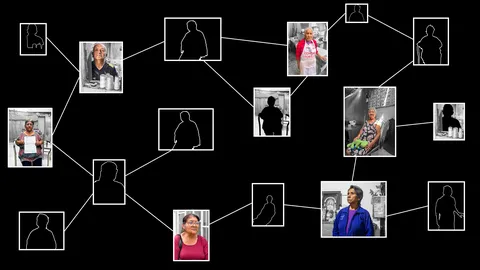

Las reuniones de Zoom hacen pensar en gente que asoma, desde sus casas, a las ventanas de un edificio. En mi pantalla hay diecisiete, y tienen sus nombres escritos en letras pequeñas. Los rostros son graves. Pregunto cómo están pasando este momento.

Tras un breve silencio en que todos parecen esperar que alguien diga algo se presenta Yadira. No tiene trabajo. En su casa son siete personas. Tres niños. Cuatro adultos. Solo su esposo trabaja ahora. Es el encargado de mantenimiento en el mismo edificio en cuyo sótano viven, pero le han recortado el salario porque tiene menos tareas que antes. El edificio está en Manhattan, el centro del mundo moderno, pero el argumento del relato de Yadira parece la hazaña de una cazadora-recolectora del tiempo de las cavernas. El día anterior, su familia se quedó sin comida. “Salí de mi casa arriesgándome al contagio”, dice. “Fui hasta Brooklyn, a una iglesia, donde me dijeron que me iban a repartir alimentos. Conseguí algo, pero fue muy poco”. Cuando se le acabe, dice, volverá a salir.

Gracias, Yadira, le dice Luis. ¿Alguien más?

Ahora se presenta Antonia. Es viuda desde hace un año. Limpiaba casas cuatro veces por semana, pero desde hace un mes no tiene trabajo. Pasa los días encerrada en su habitación junto a su hijo de doce años. Ambos tienen fiebre y escalofríos. Las medicinas de casa ya no le hacen efecto. “Quisiera ir al hospital, pero da miedo, vea. Si no tengo el virus, podría contagiarme en el camino o en el mismo hospital. ¿Y entonces qué me hago?”. Antonia tiene un primo que fue al hospital de Elmhurst, en Queens, al otro lado de la ciudad, pasó unas horas allí y lo devolvieron a su casa en una ambulancia. “En vez de curarlo, se empeoró”. Ahora está solo en su habitación. Muy enfermo.

Gracias, Antonia, dice Luis con el tono sobrio, neutral, con el que conduce el resto de la reunión. Hablamos a solas en otro momento y su tono tranquilo no cambia. Es la voz de quien parece haberse entrenado en mantener la calma en momentos en que otros la perdemos. “Las autoridades del país han tomado la decisión más fácil con respecto a los indocumentados: no prestarles atención, como si no existieran, igual que siempre”, me explica desde su casa, y a lo lejos se escucha la voz de su pequeña hija de tres años. “Hay personas que tienen los síntomas pero no quieren ir al hospital por miedo a la policía. Unos piensan que después de atenderlos los van a deportar. Otros que si los médicos tienen que decidir entre salvar a un ciudadano o a un indocumentado, pues van a dejar morir a quien no tiene documentos. Entonces prefieren quedarse en sus casas, con sus familias. O peor: intentan trabajar estando enfermos”.

En Nueva York hay más de seiscientos mil trabajadores indocumentados. En épocas normales, son los engranajes invisibles que mantienen funcionando la ciudad: trabajan en restaurantes, en construcciones, en limpieza, atendiendo al público de las tiendas. Jill Lindsey Harrison y Sarah E. Lloyd, dos investigadoras que entrevistaron a trabajadores indocumentados en el centro del país, advierten que el fin de la política migratoria de Estados Unidos no es erradicar a estas personas del país. Al contrario. El objetivo del estado es crear a este tipo de trabajadores ultravulnerables y promover su productividad inyectando en sus vidas el miedo a la deportación. Es como si el sistema de explotación laboral perfecto hubiera creado el escenario ideal para la expansión de la pandemia.

* * *

Las periodistas Sofía Cerda y Sindy Nanclares coincidieron hace una semana en el velorio virtual de Lorena Borjas, una activista transgénero de origen mexicano y figura de la comunidad latina local. Borjas había muerto a los sesenta años de coronavirus, tras una vida dedicada a intentar hacer visibles a las personas indocumentadas más invisibles. Borjas había ayudado a más de cien mujeres trans a obtener residencias y permisos de trabajo, y ella misma, tras cuarenta años en el país, había obtenido la ciudadanía el año anterior. En el velorio había doscientas cincuenta personas conectadas desde lugares tan lejanos como Texas. Casi nadie llevaba ropa de luto, sino trajes de casa o incluso pijamas, el uniforme del encierro. Era un velorio inusual pues ocurría en muchos lugares y en ninguno a la vez. Tampoco había un cuerpo. Cuando acabó la reunión, cada quien volvió a sus problemas. Sofía a Brooklyn. Sindy a Queens.

Dicen que todos en Nueva York conocen por lo menos a una persona infectada por el virus, pero la frase, aunque se ha vuelto muy popular, crea la ilusión de que la pandemia, cual gran igualadora, ha anulado los privilegios esparciendo una sensación de miedo equivalente y compartido. Sindy Nanclares conoce a once personas infectadas. Cinco están enfermas. Dos están en el hospital. Cuatro ya murieron. Sofía vive en Queens, el epicentro del epicentro. Cuatrocientas personas llegan cada día a la sala de emergencias del hospital Elmhurst, el doble que lo normal, y los cadáveres son almacenados en un camión frigorífico afuera del edificio. “Hay partes de Queens que parecen un pueblo de Latinoamérica”, me dice Sindy a través del teléfono. “Una de cada cuatro personas vive bajo la línea de la pobreza, y la mitad de vecinos no habla inglés”. Muchos son trabajadores sin documentos que viven del trabajo del día, y al salir se contagian. Esa mañana, un carpintero amigo de la familia de Sindy fue hallado en su casa desmayado. Ahora está conectado a un respirador del hospital. El señor había pasado muchos días trabajando en casa; y solo salió una vez para entregar unas sillas. Los amigos y vecinos piensan que quizá en ese proceso se contagió.

Es imposible entender la expansión de la pandemia en Nueva York sin considerar que durante las primeras semanas de marzo las autoridades parecían más preocupadas por la economía que por la salud de la gente. La ciudad permitió que bares, restaurantes y otros negocios no esenciales funcionaran al 50% de su capacidad, y recién el 15 de marzo, cuando ya los hospitales registraban a 700 personas contagiadas, el alcalde de la ciudad ordenó que todos los negocios no esenciales dejaran de funcionar. Una conocida de Sindy trabajó hasta esa fecha en un bar de la avenida Roosevelt, en Queens. A los pocos días, comenzó a sentirse mal, fue al hospital y ahora está internada. El manager del bar murió la semana pasada, igual que otras dos meseras latinas del mismo local. La negligencia de las autoridades hoy se puede contabilizar en número de cadáveres.

El 25 de marzo, la doctora Colleen Smith, del hospital Elmhurst, reportó que en la sala de urgencias faltaban respiradores, mascarillas y que diez médicos residentes acaban de contagiarse del virus. “No me importa si tengo problemas por hablar con los medios”, dijo conteniendo las ganas de llorar. “Las cosas están mal acá. Estamos en los Estados Unidos, y se supone que somos un país del primer mundo”. Después de semejante reporte, la armada envió a la ciudad el buque hospital Comfort, con más de mil camas de capacidad. La nave lleva una inmensa cruz roja en la proa, y su ingreso dramático al puerto de la ciudad parecía confirmar la dimensión del desastre político. El mismo buque que había socorrido soldados heridos en Iraq y damnificados del terremoto de Haití, ahora tenía trabajo en la capital del llamado Primer Mundo.

* * *

Como muchas personas que conozco, Sindy Nanclares ha pasado muchas noches sin poder dormir. En su caso, el insomnio es una suma del peligro real que se esparce en su propia comunidad más una sensación de impotencia ante la evidencia de la disparidad. “Me he sentido maniatada por el privilegio de poder trabajar desde casa mientras mis vecinos no pueden hacer lo mismo”, me dijo a través del teléfono, desde la casa donde su hermana y su hermano llevan clases online en la universidad y la escuela. En tiempos normales, muchas personas podíamos sentirnos agradecidas por los privilegios que tenemos, pero ahora la simple gratitud ha mutado en culpa, acaso porque en el encierro todo puede pensarse y volverse a pensar. Para comenzar, ¿a quién le das las gracias por tener lo que otros no? ¿A dios? ¿Al estado? ¿Al capitalismo? ¿Al virus?".

Si sentirse simplemente bien con el privilegio en estos momentos es filosóficamente imposible, ¿hay algo que podamos o debamos hacer con nuestras ventajas? Para compartir el dolor de cabeza, le trasladé la pregunta a un amigo de la Universidad de Pensilvania. Como yo y los demás estudiantes graduados, Josué Chávez recibe un sueldo mensual por estudiar y escribir. Lejos de estar tranquilo y enfocado solamente en sus clases y tareas, Josué había pasado días reflexionando sobre el aparente sinsentido de mantener el sistema de productividad académica cuando nadie sabe bien qué pasará con el mundo en las siguientes semanas. Un día de fines de marzo, recibimos un correo desde Nueva York solicitando intérpretes voluntarios para asistir a distancia a los pacientes hispanos que se amontonan en las salas de urgencias. El mensaje no era solo un mensaje sino una llamada de atención. Josué nos escribió a varios compañeros y compañeras planteándonos la necesidad de detener el trabajo por el resto del semestre. “La gente con privilegios tiene que usar ese privilegio ahora; no podemos quedarnos sentados esperando que las cosas solo pasen”, me dijo unos días después respondiendo a mi pregunta desde su casa, en Filadelfia. Josué Chávez, que es de Honduras y habla todos los días con su madre para saber cómo están las cosas por allá, cree que el momento histórico que estamos experimentando es una oportunidad para cambiarlo todo, y en particular cómo usamos nuestros privilegios los que tenemos privilegios.

* * *

Antes de la pandemia, los trabajadores indocumentados de Maine y sus familias vivían cumpliendo los encierros propios de quienes viven bajo el clima de deportabilidad extremo en tiempos de Trump. La presencia de vehículos de ICE en las carreteras rurales, las detenciones y deportaciones masivas obligaron a muchos a limitar sus salidas de casa. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Incluso las personas latinas que tenían algún estatus legal (permiso de trabajo, green card) entendían que para no atraer la atención de la policía convenía no salir a la calle o al supermercado en grupos de más de tres personas. Cuando las rondas de ICE se hicieron más intensas, una amiga que trabajaba en un establo empacó sus cosas de más valor, como las fotos y adornos, y las colocó en la sala de su casa. Cada semana enviaba una caja a México. Su plan era que, si en cualquier momento llegaba la policía, al menos ella no iba a perder los objetos que ya hubiera enviado de regreso.

“La cuarentena no es una novedad para la comunidad indocumentada”, me dice Crystal Cron, una enfermera y trabajadora social de origen peruano, que vive en Portland, una ciudad al sur del estado, famosa por sus restaurantes y sus verduras frescas y orgánicas. “Estas personas viven encerradas todos los días”. La paradoja de Maine es la paradoja del país. Los ciudadanos y turistas se dejan llevar por esta aparente invisibilidad de la comunidad latina, y muchos entienden que esta no existe en el estado, incluso cuando son latinos y latinas quienes cosechan las verduras orgánicas que se halla en los supermercados, o quienes ordeñan la leche, o quienes recogen los arándanos, o quienes empacan los huevos, o quienes cosechan las manzanas, o quienes procesan las famosas langostas de Maine.

La gobernadora Janet Mills ha ordenado que las personas se queden en casa hasta fines de abril y también una lista de medidas complementarias. Crystal recibe todos los días entre treinta y cincuenta llamadas de personas indocumentadas que no conocen o no entienden bien esos anuncios. ¿El casero me puede echar? ¿En qué casos puedo salir de casa? ¿Cómo se contagia el virus? ¿Hasta cuándo no voy a poder trabajar? ¿Si no pago la renta mientras no puedo trabajar, la tendré que pagar después? Crystal toma nota, busca la información, intenta responder mediante notas de voz o videos explicativos; pero este no es su trabajo. “Lo que pasa es que toda la comunicación oficial alrededor del virus está diseñada para los ciudadanos del estado, que hablan y leen en inglés y usan internet; pero no para los trabajadores latinos. Es como si incluso ahora las autoridades se negaran a hablarles”. Pero lo que parece una negligencia local es más bien una política nacional. A inicios de marzo, un juez federal de inmigración ordenó que todas las cortes del país retirasen los afiches con información en inglés y español sobre cómo lidiar con el coronavirus. “Si ven alguno, por favor, retírenlo”, indicaba la orden, con una cortesía digna de estudio.

El panorama de desesperación que comienza a acumularse dentro de las casas es similar al de Nueva York, aunque sin el dramatismo de las muertes a escala masiva. Hay solo medio millar de casos diagnosticados en el estado, pero al menos doscientas familias de trabajadores latinos en Portland ya no tienen comida. A pesar de que el estado ha suspendido los desalojos, los caseros exigen a los inquilinos que les paguen la mensualidad. Ante el silencio del gobierno local, Crystal y la organización que preside, Presente Maine, distribuye comida directamente en las casas con el dinero que obtienen de donaciones y colectas. Son bolsas de cebollas, arroz, frijoles. Cosas esenciales que uno echa en una olla y rinden mucho por varios días. Al enterarse de los repartos, varias familias de mainers, que también la están pasando mal, han comenzado a pedir las bolsas de alimentos. Crystal luego les envía recetas porque la mayoría no sabe cocinar frijoles secos. Los prefieren en lata. Algunas de esas personas incluso le han dicho a Crystal que sería más útil si ella les repartiera nuggets.

Pienso en este detalle. Ciudadanos del país más poderoso del mundo que, en medio de una pandemia, no saben cocinar. Pienso en lo complejo de este detalle, y lo que puede decir de la salud de una sociedad, de su economía y sus prioridades. En los últimos años de la Guerra Fría, ese largo conflicto que enfrentó a los Estados Unidos con la Unión Soviética, se decía que este gigante comunista era capaz de llevar a una persona al espacio pero incapaz de poner salchichas en los mercados. Ahora, apenas pasada la primera semana de abril del 2020 de este mundo catastrófico, Estados Unidos es el gigante que necesita ser atendido en la sala de urgencias. Un país que necesita ser reconstruido, sin binarismos, para todos los que vivimos en él.

***

Marco Avilés es periodista. Escribe sobre racismo e inmigración en América Latina. Ha dado charlas y talleres en el Massachusetts Institute of Technology, City University of New York, Unicef, entre otras organizaciones. Estudia un doctorado en Literatura en la Universidad de Pennsylvania.

Ha publicado tres libros: el reportaje Día de Visita (Aguilar, Libros del KO), sobre la vida íntima en el penal de mujeres de Lima; No soy tu cholo (Debate), un ensayo sobre el racismo en el Perú y los Estados Unidos; y el conjunto de crónicas De dónde venimos los cholos (Seix Barral).