En los peores meses de la emergencia sanitaria, cientos de banderas blancas se empezaron a ondear en las zonas más pobres y remotas de Lima. Eran un grito silencioso de auxilio: símbolo del hambre que arreciaba en los hogares a donde nunca llegó el gobierno. Pronto una idea desoladora se instauró en las periferias de la ciudad: la certeza de que el hambre podía matar más que un virus desconocido. En un país en el que casi 7 millones de personas perdieron sus empleos por la pandemia, la incertidumbre de no tener qué comer se ha convertido en un problema urgente y masivo. Por eso, desde hace unos meses, un grupo de mujeres de distintos distritos se ha organizado voluntariamente para enfrentarse, con la ayuda de donaciones, a la terrible apetencia de miles de peruanos.

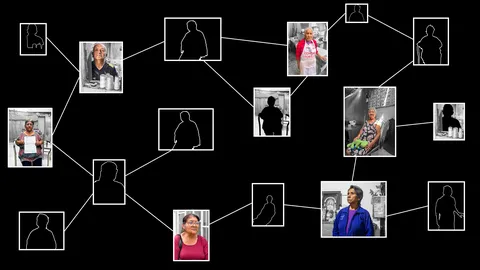

Ellas mismas se reúnen, administran el alimento y cocinan los platos ante la desvergüenza de cientos de funcionarios que, según alertó la Controlaría General, se habrían apropiado de las canastas que el gobierno destinó para los hogares más vulnerables. Según la Municipalidad de Lima, hasta fines de setiembre se había registrado 622 ollas comunes en 29 distritos que ayudan a alimentar a más de 70 mil ciudadanos. De todos ellos, cerca de 19 mil son niños menores de cinco años.

Sin embargo, esta emergencia alimentaria no sólo requiere de una cobertura exhaustiva, sino sobre todo de una dieta equilibrada. Aunque las ollas han recibido un gran número de donaciones del sector privado, el 75% de ellas eran carbohidratos y sólo un 25% eran proteínas, frutas y verduras. Sin recursos públicos, esta iniciativa continuará dependiendo de la autogestión y empuje de un conjunto de mujeres, que arriesgan su salud y entregan su tiempo para paliar el profundo vacío que deja el Estado. “Si bien se han realizado esfuerzos de manera aislada, sin estrategias integradas no se pueden formular políticas públicas”, apunta Eduardo Zegarra, investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade). Además, esta falta de apoyo estatal ocasiona que, hasta la fecha, las ollas comunes funcionen sin un registro específico sobre sus alcances ni su capacidad de almacenamiento.

"Me quedé sin trabajo por la cuarentena. Ahora tengo otra responsabilidad con el prójimo al cocinar en la olla común, además del cuidado de mi familia”

Lucía Farfán

Muchas de las mujeres que integran las ollas comunes eran trabajadoras del hogar antes de la pandemia. Cuando surgió la emergencia sanitaria, sus empleadores les dieron dos opciones: o permanecían laborando cama adentro durante el tiempo que durara la crisis, o perdían el trabajo. “Me dijeron que continuara pero sin volver a mi casa hasta que todo esto pasara. No se pusieron a pensar que tengo un hijo adolescente, que tengo pareja, nada. Y encima me querían pagar poquísimo”, cuenta Isabel Ccancce. Además de trabajar en casas, ellas tienen que ocuparse de la crianza y el cuidado de sus hijos. Esa segunda labor, en sus propios hogares, se suele asignar automáticamente a las mujeres sin ningún tipo de concesión. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las mujeres dedican el triple de tiempo a trabajos no remunerados que los hombres, esfuerzo que además recae casi siempre en personas que se encuentran en situación de pobreza.

Como la mayoría de iniciativas alimentarias, en estas ollas se cobra un sol por cada plato de comida —un monto menor al de un pasaje estándar en el sistema de transporte—. Quienes no pueden aportar con dicha cantidad se ofrecen a lavar las ollas o a brindar alguna ayuda como pago.

Una de las labores más complicadas es conseguir la leña para encender el fuego. En las laderas de los cerros de San Juan de Lurigancho, Pachacamac y Villa María del Triunfo —los distritos que concentran un gran número de ollas comunes—, la única “leña” que se encuentra son tablas de madera entre los desperdicios de las calles. Con este insumo recolectado al empezar el día, se llega a alimentar a más de cien personas en una sola jornada de trabajo. “Aquí nos ayudamos entre todos porque esto es para todos. Podemos sentirnos desganados cuando no hay alimento, pero igual seguimos. Si hoy no hay, habrá mañana” dice Lourdes Sosa, miembro de la olla común en Villa María del Triunfo.

"Nosotros los adultos podemos aguantar el hambre, pero los chiquitos no, ya mi bebé no se abastece con mi leche y necesita alimentarse con frutas y huevos”

Diana Mellado

En julio se presentó en el Congreso el proyecto de ley para reconocer de manera excepcional a las ollas comunes. Se pretendía que fueran incluidas en la Ley 30790 —Ley de los comedores populares—, hasta doce meses después de concluida la emergencia sanitaria. Pero el proyecto quedó en el olvido en medio de una serie de escándalos políticos.

Mientras las autoridades se sumergen en discusiones pueriles, las mujeres de las ollas comunes reparten su tiempo entre el cuidado de sus propios hijos y el trabajo voluntario de cocinar para cientos de vecinos. No es sólo una cuestión de solidaridad, sino algo mucho más elemental: la convicción de que sin su labor varias personas no tendrían cómo sobrevivir. En uno de los países con mayor tasa de mortalidad por el Covid-19, el hambre no es sólo un agravante de la crisis, sino la infame confirmación de uno de los peores rostros del Perú: el abismo insalvable entre los gobernantes y la gente.

“Soy operada del pulmón y por eso debo tener más cuidado. Quisiera volver a Ayacucho, pero tengo miedo porque puedo contagiarme en el camino”

Isabel Ccancce

Si deseas ofrecer alguna donación para estas ollas, puedes comunicarte con sus representantes:

- Casuarinas de Jicamarca (San Juan de Lurigancho): Roseana Cáceres +918380694

- Manos Solidarias (Villa María del Triunfo): Jisely Dahua +51 916 385 399

- Mz. F de San Pablo Mirador (Pachacamac): Lucía Farfán +51 999 992 906

- Medalla Milagrosa (San Juan de Lurigancho): Silvia Ramos +51 969 416 687