Alguna vez vi a un hombre arrastrar el cuerpo de otra persona por la pista. Yo tenía doce años. Y los gritos hicieron que corriera hacia mi ventana desde el tercer piso de un viejo edificio, en Lince, un distrito de clase media conocido por sus hostales. La mujer seguía gritando, aferrada a su cartera, mientras el muchacho jalaba con furia, lastimando sus rodillas. Suelta, mierda. Suelta le decía. Y la mujer soltó.

No sé en qué momento me di cuenta de que esa mujer era mi madre. Solo recuerdo que ese niño se quedó paralizado y no pudo ni bajar las escaleras para darle un abrazo. Ese niño se quedó en la ventana mientras vio cómo un grupo de vecinos la ayudaba a levantarse y le alcanzaba algunas cosas que quedaron desparramadas en la pista.

Desde entonces, durante muchos años, mi padre y yo nos turnamos para recoger a mamá del paradero. Me hice adulto caminando con ella esas tres cuadras. Y podría decir que me volví observador. Me obligué a serlo. Mientras fingía conversar con ella, mis ojos estaban atentos a todo lo que sucediera a su alrededor. Un auto que de pronto bajara la velocidad, alguna moto sospechosa, un tipo corriendo en la oscuridad. Giraba y giraba el cuello cuantas veces fuera necesario.

Por esos años un hombre se metió a mi cuarto de madrugada, trepándose por la pared hasta mi ventana y se llevó mi billetera, mis llaves y unas zapatillas nuevas. El mismo hombre, al parecer, que otra noche tuvo medio cuerpo adentro de la habitación de mis padres. Si no fuera por el sueño ligero de mamá que lo ahuyentó a gritos, no sé qué hubiera pasado.

Hasta que me fui de casa de mis padres me acostumbré a dormir con las ventanas cerradas. No importaba que fuera verano. Tenía que tapiar mi cuarto de alguna manera. No asesinaron a nadie de mi familia, a ningún sujeto se le escapó un balazo, pero crecí en estado de alerta.

Ese reflejo casi natural por cuidarse las espaldas no es particular. En Lima, durante el 2019, se realizaron casi cien mil denuncias entre hurtos y asaltos. Esa cifra, desde luego, no incluye a quienes sintieron temor o hartazgo para acercarse a una comisaría. No es de extrañar que la mayoría de los limeños creamos rotundamente en los derechos humanos hasta que alguien nos apunta con una pistola en la cabeza. Es más sencillo compadecerse del otro cuando no mataron a tu padre en un asalto ni violaron a uno de tus hijos. La empatía tiene el camino más libre cuando no apuñalaron a tu mejor amigo ni arrojaron el cuerpo de tu sobrina a un descampado. Así, desde esa fortuna, cualquiera.

Para el imaginario popular todos los presos están hechos de la misma costura y merecen el mismo rechazo. No son pocos los que creen que este virus que ha revuelto al mundo está haciendo justicia. Desde los techos y patios de sus pabellones, en medio del humo de colchones quemados y cuerpos en descomposición, los presos del Perú piden que no los dejen morir.

El 27 de abril se escucharon ráfagas de fuego en el penal Miguel Castro Castro durante tres horas. Después solo hubo muertos y heridos que contar. Una imagen empezó a esparcirse en la prensa internacional: el cadáver de un interno en calzoncillos con unas velas encendidas a sus pies, una cruz de madera sobre su cabeza y un cuadro del Señor de los Milagros. Había muerto por COVID-19 dos días antes y ninguna ambulancia lo había retirado.

Días después se produjo un motín en el penal de Picsi, en la ciudad norteña de Chiclayo, donde murieron dos internos a causa de los enfrentamientos con la policía. Contando los de Castro Castro daban once en total. Once presos muertos en una misma semana. El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, solo atinó a decir que ellos simplemente habían reaccionado, y que no habían utilizado armas letales. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a su vez informó a través de un comunicado que la represión obedecía a que los reclusos habían intentado fugarse. Del COVID-19, no se dijo casi nada.

Los presos de ambas cárceles pedían más o menos lo mismo: la oportunidad de sobrevivir.

Esa oportunidad resulta inconcebible para las masas. Es el mundo revés dicen, colocando las vidas de los presos en una balanza junto a las de los médicos. ¿A quién salvarías?, preguntan planteando el falso dilema. ¿Quién merece y quién no? En aras de la “justicia divina” no son pocos los que dejan constancia de su piedad en las redes sociales: que mueran como ratas. Que les den vuelta. Que se coman su cana. Solo están pagando el daño que hicieron a otros, repiten los menos iracundos.

Alrededor del 36% de los 97.479 reclusos en el Perú no ha sido sentenciado. Si son inocentes o culpables aún no ha sido probado, pero todos cargan una condena social que no admite presunciones ni matices.

Porcentaje de personas presas sin condena en el Perú desde 1978 hasta la actualidad

- Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe, autoría del criminólogo Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Costa Rica.

- Crimen y castigo. Una reflexión desde América Latina, coautoría del sociólogo Luiz Octavio Coimbra y el economista Álvaro Briones. Datos de los Gobiernos y órganos carcelarios de los países, disponibles en el sitio web del World Prison Brief del Institute for Criminal Policy Research.

La imposibilidad de mantener distancia

El penal más poblado del Perú fue construido para deshacinar las otras cárceles de la capital. Allá por los años sesenta, el Centro de Readaptación Social, ubicado en San Juan de Lurigancho, una zona semidesértica al este de Lima, suponía un respiro. Con los años, ese respiro se desbordó. El distrito se convirtió en el primero en alcanzar (y superar) el millón de habitantes. Y el penal, que fue pensado para 2.500 internos, acabó con diez mil.

Llamarlo Centro de Readaptación Social era más un asunto de buenas intenciones. Así que la gente empezó a llamarlo, simplemente, el penal de Lurigancho. Con sus más de veinte pabellones, esta cárcel ha sido inmanejable para las autoridades en distintos momentos. Entre 1987 y 1992, por ejemplo, no contó con agentes penitenciarios dentro de él, debido a una renuncia masiva. Los ‘taytas’, reos de mayor jerarquía,asumieron el control y, con ello, sentaron las bases de un caos que solo se ordena por temporadas.

En las requisas se suelen encontrar pistolas y armas blancas, pero también celulares y televisores. Alguna vez, en el 2012, la policía incautó 650 gallos de pelea en jaulas de alambre y jabas de madera. Y a mediados de 2016 fue declarado en emergencia durante dos meses para recuperar el orden.

Sobrepoblación penitenciaria en América Latina (2020)

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 40% de reclusos en América Latina duerme en el suelo. En la cárcel de Lurigancho, diversos reportajes han expuesto que quien tiene más plata duerme mejor. Y quien no, con mucha suerte consigue un catre. Hace algunos años, un subcomité del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) constató que en una zona de dos pisos llamada La Candelaria, construida por los propios internos, duermen en un espacio de 2x6 metros hasta 24 reos en literas de tres niveles. Los del último nivel tendrán que conciliar el sueño, tocando el techo con la punta de la nariz. En habitaciones repletas, ¿cómo mantener distancia?

Esta pandemia solo ha agravado lo que ya existía. Recomendar medidas de bioseguridad en el penal más poblado del país (actualmente con 9.739 reclusos) es como hablar al vacío, aunque el INPE haya repartido mascarillas en dos tandas e instalado dispensadores de alcohol en cada pabellón.

Cómo aumentó la población penitenciaria en el Perú a partir del 2000

-

Cárceles en América Latina 2000-2018. Tendencias y desafíos.

- Por una nueva convivencia. La sociedad peruana en tiempos de COVID-19. Documento del grupo temático de ciencias sociales convocado por el Ministerio de Salud. Capítulo 5. Población penitenciaria: los transgresores, autoría de José Luis Pérez Guadalupe.

El problema carcelario no ha sido prioritario ni popular para el Estado.A inicios de abril, el Ministerio de Salud lanzó el Comando de Operaciones COVID-19, pero no contempló la realidad de las cárceles en su agenda. Recién lo hizo a finales de ese mismo mes, tras los once muertos y 67 heridos en los motines, cuando el primer ministro Vicente Zeballos deslizó la posibilidad de tomar medidas a favor del bienestar de los presos. Casi dos meses después, el 4 de junio, el Gobierno promulgó el decreto legislativo que establece las medidas “de carácter excepcional” para el deshacinamiento de los penales y los centros de reclusión juvenil tras los riesgos del incremento de casos de COVID-19. Como parte de ese proceso, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, anunció que se comprarán 8.000 grilletes electrónicos. “El decreto para deshacinar los penales beneficiaría hasta a 7.000 internos”, sostuvo este viernes en Radio Nacional.

Pero el proceso en la práctica es más complejo si es el personal del INPE que debe dedicarse a esta tarea no está trabajando. Esa ausencia laboral tiene dos motivos: porque fueron excluidos de las actividades esenciales que podían seguir en funciones durante la cuarentena, y porque el Ministerio de Justicia no les entregó, en la cantidad necesaria, de mamelucos, mascarillas y pruebas de descarte. Si los que están llamados a custodiar a los reclusos no se sienten protegidos, ¿qué pueden esperar ellos?

Para evitar los contagios en el penal de Lurigancho se ha improvisado una zona de aislamiento en el auditorio donde los presos jugaban sus campeonatos de fútbol. Y como no se dan abasto, están aislándolos en carpas, en medio de los patios. Carpas donde entran quince, cuando tendrían que entrar cinco. Infectados con distinta carga viral ocupando un mismo ambiente.

Intentamos conversar con algún miembro del consejo nacional penitenciario para conocer al detalle con qué están dotadas estas zonas de aislamiento, pero solo hubo evasivas.

Una madre lleva medicinas al penal

Es la mañana calurosa del lunes 11 de mayo, y Pilar Arrunátegui, una profesora de inicial que educa a un batallón de niños desde el Whatsapp de sus padres, está por entrar al penal de Lurigancho. Carga una bolsa amarilla con un cuaderno, unos plumones, un libro y un blíster de pastillas.

Es todo lo que ha traído para Alejandro, el segundo de sus tres hijos, que en julio cumplirá cinco años en prisión. Han sido semanas de días especiales que no han podido celebrarse. Ayer domingo fue el Día de la Madre y el último viernes su muchacho cumplió 24 años. Nunca había pasado tanto tiempo sin verlo. Cada sábado, venía a que le sellaran los antebrazos para pasar unas horas con él, pero desde que el INPE prohibió las visitas por la cuarentena, se conforma con una llamada de cinco minutos cada dos días. Un reporte al vuelo para saber si aún no se ha contagiado de coronavirus y repetirse que se extrañan.

Alejandro no mató a nadie. No violó a nadie. No le disparó a nadie.

Le dieron doce años por robar un celular.

Por haberlo hecho junto a dos personas más y porque lo cogieron con la réplica de un revólver, los jueces le dictaminaron robo agravado y organización criminal.

Doce años, en su primer ingreso, a pesar de no tener antecedentes. Luego le redujeron la condena a nueve años. Ya está a mitad de camino. Por eso, cuando hace unas semanas, Alejandro estuvo volando en fiebre, Pilar se llenó de nervios. Seis días con la temperatura muy alta, metido en su celda, tomando el paracetamol que ella misma le mandó.

El 27 de abril, el recluso Martín Camino denunció que existía un mercado negro dentro del penal, vendiéndose el paracetamol a 5 soles y el inyectable Metamizol a 10 soles por toma. Al día siguiente, el INPE anunció la repartición de 5.864 mascarillas, 2.000 pastillas de azitromicina y 682 pruebas rápidas. Y, además, permitió que los familiares de los internos pudieran hacerles llegar medicinas y artículos de aseo.

Por eso Alejandro pudo bajar la calentura con las pastillas que le llevó su madre. No se sabe a ciencia cierta si enfermó de la COVID-19 o no. Aunque el ministro de Justicia declaró que se han practicado 3.212 pruebas rápidas en los 68 penales del país, él no recibió ninguna. En ese primer muestreo oficialmente han dado positivo 1.223 internos. Una probabilidad altísima tomando en cuenta que, según el INPE, 31 cárceles de las 68 registran infectados. Casi la mitad.

Desde fines de 2018, Alejandro, o Jano, como le dicen en su pabellón, empezó a colaborar con los doctores del centro médico de Lurigancho, aplicando ampollas y primeros auxilios. “Aprendí a curarme y a curar a mis compañeros”, escribió en un papel toalla que su madre Pilar atesora. Tan es así que le habilitaron un cuarto dentro de la clínica. Pero ahora que los funcionarios del INPE lo mandaron a su celda, Pilar no está muy segura de que haya conseguido una cama. Él tampoco se lo diría.

Pilar no puede hacer otra cosa que rezar y seguir trayendo medicina a su hijo. Finalmente, ni el cuaderno ni los plumones ni el libro, con los que vino hasta aquí, pasarán. Solo lo más urgente: el paracetamol.

La frágil salubridad de las cárceles

Son veinticinco los internos que han fallecido hasta ahora en la cárcel de Lurigancho. No lo dice el ministro de Justicia ni el presidente del INPE, sino Flor Puente, una mujer que administra tres grupos de Whatsapp (de 250 miembros cada uno), dos grupos de Facebook y un fanpage (Presos del Perú). Puntos virtuales de reunión para gente que tiene algún padre, alguna pareja, algún hermano, algún abuelo o algún hijo en prisión.

Flor Puente ha movilizado tres plantones durante la pandemia y, a través de sus redes sociales, no para de compartir información sobre lo que sucede dentro de las cárceles. Cuenta con videos, por ejemplo, del motín de Castro Castro, donde se ve el cuerpo sin vida de uno de los nueve internos, así como heridos desangrándose. Flor inició esta cruzada por el padre de sus hijos. Pero ha terminado liderando los reclamos de cientos de mujeres.

Ella brinda las cifras con la autoridad de una defensora del pueblo. “No queremos libertad. Solo queremos humanidad”, dice al otro lado del teléfono. “No es culpa del INPE. ¿Qué pueden hacer si no tienen los descartes?”, agrega Puente, quien ha formalizado sus esfuerzos bajo el nombre de Comisión por la lucha de los derechos de los internos de los centros penitenciarios del Perú.

Los funcionarios del INPE también están cayendo frente al nuevo coronavirus: 674 funcionarios han dado positivo y catorce han muerto. Entre ellos, el director del penal de Huaral, Luis Velásquez Torres, y Pedro Araujo Robles, subdirector del penal de Chimbote. Es la crisis de la crisis. Setecientos trabajadores de distintas áreas del INPE se han retirado por temor al contagio.

Para José Luis Pérez, exdirector de la institución y exministro del Interior, el gran enemigo del INPE es el Ministerio de Justicia. No solo tendrían que dejar un apéndice para convertirse en un organismo autónomo. Sobre todo tendrían que dedicarse a lo suyo: custodiar a los internos. “La salud debería ser una competencia del Ministerio de Salud, pero nadie quiere asumir ese problema. Por eso es que estamos llenos de médicos generales y carecemos de especialistas”.

Médicos generales contratados que no pasan de los 65 para los 68 centros penitenciarios que hay en el país. Debido a ello, el INPE lanzará convocatorias de médicos y enfermeros en una búsqueda desesperada por tapar estas grietas. En Lurigancho lograrán conformar un equipo de 10 médicos y 30 enfermeros. Pero eso tomará tiempo.

Una familia busca el cuerpo de su padre

Ha iniciado la segunda semana de mayo, y estoy frente al penal de Lurigancho, esta ciudadela de barrotes de 200 metros cuadrados, al costado de dos puestos que ofrecen jabones, cepillos y shampoo. En estos momentos, una señora y un muchacho están discutiendo con los guardias del INPE.

—Nosotros no sabemos adónde lo llevan, dice el vigilante.

—Yo no digo que tú sabes, pero pregunta.

—Ya le dije que no sabemos.

Este diálogo tenso se repite en las puertas de los penales varias veces a la semana. Hijos que preguntan por sus familiares muertos y trabajadores del INPE que solo saben responder que no saben.

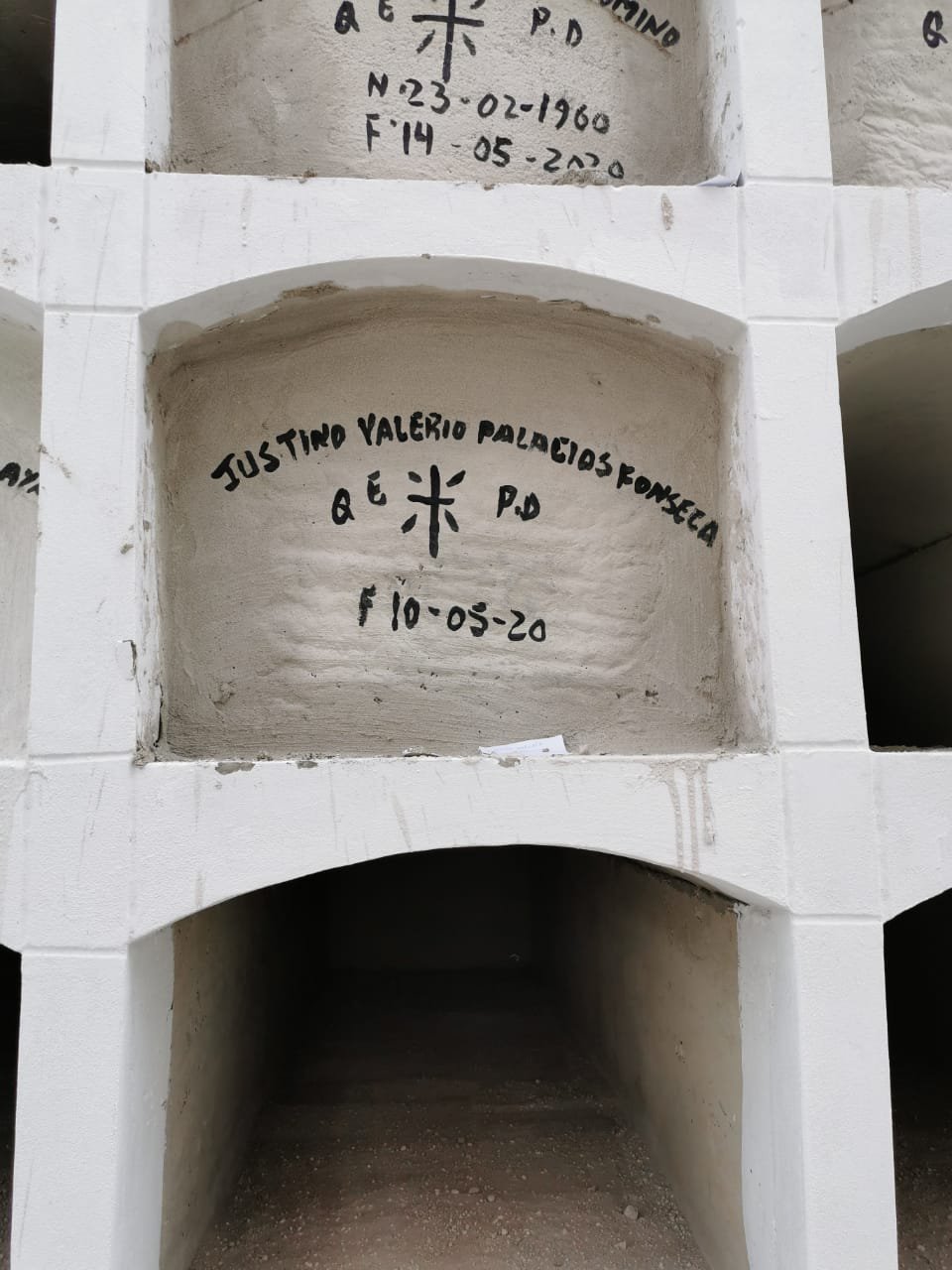

Después de un rato, la señora y el chico se darán por vencidos y se meterán a su auto. Su padre, Justino Palacios, murió el 10 de mayo, en un Día de la Madre amargo para sus diez hijos y su tropa de nietos.

Tenía 65 años. Y apenas dos días antes la Corte Superior de Lima Norte le había otorgado el beneficio de la semilibertad por padecer de diabetes, hipertensión, próstata y COVID-19. Uno de los tres mil reos que el gobierno se había propuesto indultar con urgencia. Mañana iba a salir libre. Pero mañana nunca llegó.

Fueron sus compañeros de celda quienes le comunicaron la noticia a la familia. Y ahora los diez hijos están repartidos entre los crematorios, la morgue y el penal buscando su cuerpo.

La historia de su padre desaparecido empezó el martes 5 de mayo cuando cinco reos del penal de Lurigancho fueron trasladados al Hospital 2 de Mayo. Apenas podían respirar. No los recibieron. En la puerta les dijeron que no tenían camas disponibles. Uno de ellos era Justino Palacios.

Hay una prueba de eso: un video breve que se hizo viral donde se observa a Yovana Palacios, la hija mayor de Justino, llorando mientras la ambulancia del INPE se marcha del hospital.

Es el martes 19 de mayo. Y la única noticia que tiene Yovana sobre el paradero de su padre es la promesa de una auditora de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro que la llamó el jueves pasado, haciéndole firmar una autorización para que lo enterraran. “Te vamos a avisar. No te preocupes”, le dijo. De eso ya van seis días, y nueve desde que murió en una carpa del penal.

Yovana vivió en el INPE en las últimas semanas, pidiendo ayuda. Incluso se metió hasta la oficina de la subdirectora a abogar por su padre. La semilibertad le dio una esperanza. Pero en la audiencia virtual le dijeron que se haría efectiva recién el martes por la falta de personal.

Han pasado demasiados días y después de tanto luchar, Yovana solo quiere enterrarlo. Pero nadie se ha comunicado con ella todavía. Se tendrá que hacer algunas llamadas hasta encontrar una respuesta. Primero a la auditora de la Diris, luego a la oficina de prensa, y finalmente a una funeraria. La auditora no se identificó. La oficina de prensa alegó que su trabajo termina cuando el médico cierra herméticamente el cuerpo y entrega el certificado de defunción. Y la funeraria se limitó a pedir disculpas.

Justino Valerio Palacios Fonseca permaneció seis días en uno de los frigoríficos del hospital San Juan de Lurigancho, y el domingo 17 de mayo fue recogido por un ataúd de la funeraria Fahin S.A. Esa misma mañana fue sepultado en el pabellón San Ananías del cementerio El Ángel, en El Agustino. Nadie fue a despedirlo. Nadie le avisó a ningún familiar sobre su entierro.

El gerente de la funeraria, Óscar Gómez, dijo que fue un “error involuntario” luego de que una de sus funcionarias aceptara la negligencia cometida. Fue un sábado difícil. Esta presión no se la deseo a nadie, insistió Gómez. Ese error involuntario les quitó a diez hijos la oportunidad de despedir a su padre. Una familia que, como dirá después Yovana exhausta, solo quería ver su cajón, llorarle y ponerle una flor.