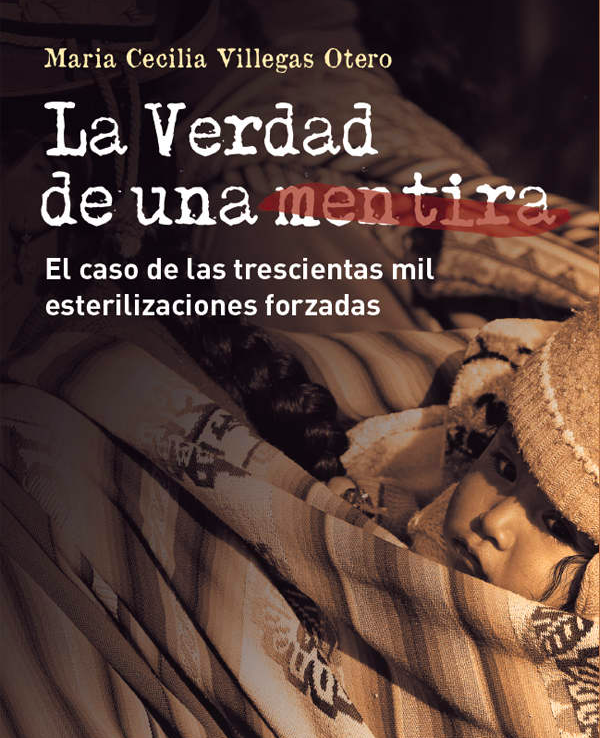

El lenguaje académico es un lenguaje con poder. Es un lenguaje que aspira a ser estándar, en vez de estar marcado por singularidades; quiere ser universal y no local; requiere de formalidad; prefiere el formato escrito en lugar del oral; y, en nuestro idioma, obedece la normativa de la Real Academia Española. Es un lenguaje que enviste a quien lo usa de la posibilidad no solo de ser escuchado o leído, sino de ser un sujeto digno de credibilidad; y, en el sentido opuesto, desprovee de esta posibilidad a quien no lo utiliza. En la exposición mediática que realizó María Cecilia Villegas de su libro, ella no discutió sobre el academicismo, sino que se enunció como poseedora de este: “En los últimos seis años, he realizado una investigación académica desde la óptica de las políticas públicas sobre el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado en el Perú entre 1996 y el año 2000”, dijo Villegas en su Twitter días antes de presentarse en la Feria Internacional del Libro de Lima. Sin embargo, el análisis de ( La Madre ) demuestra que las páginas que presentó la abogada no constituyen un trabajo académico. Los más de setenta errores de normativa (49 errores de tildes, 9 de concordancia, 14 de ortografía, entre otros) son solo el inicio de una sospecha que se comprueba a medida que se lee el libro: que no fue producido ni editado desde los cánones que el trabajo de investigación académica requiere. La pregunta urgente, no obstante, no tiene que ver con la ortografía o la excelencia académica de María Cecilia Villegas, sino con cómo y por qué se permite que un libro, que no cumple siquiera con los requisitos formales básicos exigidos en cualquier tesis universitaria, adquiera la voz de autoridad -y hasta haya sido presentado por la defensa en la investigación fiscal del caso-, mientras que la verdad de miles de mujeres sigue sin encontrar credibilidad -y justicia- desde hace más de veinte años.

Quién dice qué es lo que prueba mi verdad. En el periodismo y en la Academia, así como en la vida, las palabras de otros confieren solidez a las nuestras. Encerramos frases entre comillas, apellidos y años entre paréntesis, y la palabra escrita cobra importancia, porque el uso de determinados signos ortográficos construye la formalidad. Las investigaciones académicas suelen ser un coro de distintas voces donde el autor, más que un genio original, juega el rol de maestro de orquesta. En un mismo libro, por eso, hay muchos libros. Dentro del libro, la convención dicta ciertas maneras de reconocer frente a los lectores que las ideas que están leyendo han sido inspiradas por o simplemente son de otros. Se usan referencias parentéticas (esas donde se incluye el apellido del autor, el año, la página del libro), los pies de página y una lista bibliográfica. María Cecilia Villegas, abogada graduada de la Universidad de Lima, magíster en Leyes por la Universidad de Duke y en Políticas Públicas Internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins (según su biografía en la página de la editorial Planeta), conoce esto bien: “yo soy analista política y soy académica”, dijo en una entrevista en el noticiero Buenos Días Perú. En las páginas de su libro hay 103 referencias parentéticas. Sin embargo, no se menciona la página de la obra a la que hace referencia en ninguna de ellas y quince de las fuentes supuestamente citadas no aparecen en la bibliografía; todo lo cual dificulta la comprobación de la fuente. Si debajo del signo ortográfico no hay nada, la formalidad, que es el refugio de María Cecilia Villegas, se quiebra. De las 103 referencias parentéticas, solo 39 no presentan ningún problema; más de la mitad, sí .

Según el Manual de Estilo de la Modern Language Association (MLA), el uso de pies de página no debe ser extenso, ni demasiado explicativo, ni digresivo. Cuando se usan correctamente, funcionan como notas bibliográficas en las que el autor agrega otras publicaciones que el lector puede consultar. También, se pueden utilizar como breves notas explicativas sobre información adicional que no se puede colocar en los párrafos. En ‘La verdad de una mentira’, la autora utiliza 53 pies de página. De ellos, solo 21 son utilizados según uno de los usos que permite la MLA: el de nota explicativa. El resto consiste en dos grupos. El primero es el de las 32 referencias bibliográficas, que presentan distintos errores como no encontrarse en la bibliografía, no consignar el apellido correcto de los autores, adjuntar enlaces que ya no funcionan, no agregar el año o fecha de la publicación, tampoco indicar el número de página; todo lo cual dificulta la verificación de la información. De las 32 referencias bibliográficas, solo cinco no presentan ningún problema y son comprobables. El segundo grupo consiste en dos citas, pero ninguna de las dos puede ser verificada, pues la primera no aparece en la bibliografía y la segunda no consigna el número de página. De las 21 notas explicativas, que corresponden a un uso correcto según la MLA, 12 contienen uno o varios de los siguiente errores: no aparecer en la bibliografía, no mencionar la fuente de la información provista, no ser información especializada, no consignar la página de donde proviene la información, confundir años de informes. De las 21 notas explicativas, solo nueve no presentan ningún error y pueden ser verificadas, aunque algunas de ellas sean obvias o bien podrían ser agregadas a los párrafos principales del texto.

Una bibliografía académica no cumple la regla de menos es más. Distintos formatos -APA, MLA, IEEE, otros específicos de cada universidad, etc.- solicitan a quienes escriben un texto académico que agreguen todos los datos posibles que describan a todas sus fuentes para que, luego, estas puedan ser verificadas o consultadas por otros. La escritura de una bibliografía, a pesar de parecer una tarea casi mecánica y simple, puede convertirse es uno de los pasos más importantes y exigentes de una investigación académica. En Internet, por ello, existen diversas herramientas que ayudan a personas de todo el mundo a elaborar sus bibliografías. Incluso Word sabe que necesitamos ayuda. Para citar un libro y luego agregarlo a nuestra bibliografía, Word nos pregunta por el nombre del autor o autores, por su título, año, ciudad de publicación, país, editorial, editor, volumen, traductor, número de página, número de edición, día -mes y año- de consulta, URL, etc. Por todo esto, en la universidad, algunos estudiantes sepultan sus trabajos bajo largas listas de títulos en los anexos. Una bibliografía extensa puede ser una manera de comprobar el conocimiento previo sobre un tema. María Cecilia Villegas enumera 120 fuentes en la bibliografía de este libro. Sin embargo, 45 de ellas no son citadas en las páginas anteriores. Es decir, no hay manera de comprobar que las utilizó. De aquellas que sí son mencionadas, solo dos están adecuadamente agregadas en la bibliografía; todas las demás presentan aunque sea un problema. Esto quiere decir que, de 120 fuentes, solo el 1.6% de las fuentes de la bibliografía son utilizadas y están correctamente enlistadas para su verficación y consulta.

“Yo lo que he hecho es un análisis de política pública que busca contribuir al debate basándonos en evidencia”, dijo María Cecilia Villegas en El Montonero. En los anexos, hay 13 tablas. Dos de ellas no se utilizan en las páginas previas y solo dos de ellas no presentan problemas formales o conceptuales. Algunas tablas no tienen título, algunas no tienen año, algunas no tienen fuente. Una tabla pretende dar información sobre departamentos del Perú, pero faltan algunos de ellos y uno aparece enlistado dos veces. En otra tabla hay un dato que no se corresponde con el que antes cita en el libro. Las tablas que deberían apoyar la tesis –la evidencia– de María Cecilia Villegas son un soporte débil. Peor aún lo son los gráficos: de un total de 10, todos presentan uno o varios problemas. La mitad de los gráficos (el 1, 3, 4, 5 y 9) no se mencionan en el libro y no puede comprobarse si han sido utilizados por la autora para su investigación. En cuanto al resto, la titulación de las columnas del gráfico 2 parecen ser una errata; el gráfico 6 no tiene título, no especifica en qué periodo temporal enmarca los datos, no tienen una unidad de medición y no se señala el título de la fuente de la que proviene la información; el gráfico 7 consiste en una imagen pixeleada que sugiere una imagen copiada y pegada, y que no especifica la publicación de dónde obtuvo sus datos; el gráfico 8 no señala el periodo temporal en el que se enmarcan los datos, presenta algunos redondeados al alza (sin decimales) y otros no, y le falta colocar uno de los porcentajes; y, finalmente, el gráfico 10 no explica por qué ha dividido los años de la manera en que lo ha hecho, por lo que resulta incoherente.

Aquellos que se quedaron afuera del auditorio reclamaban con gritos y pifias poder entrar. Era la tarde del 4 de agosto de 2017 y María Cecilia Villegas exponía su libro ‘La verdad de una mentira’ en la Feria Internacional del Libro de Lima. Era el día en que ella tenía que exponer su promesa: contar la verdad o desmentir los supuestos mitos acerca de las esterilizaciones forzadas, uno de los crímenes más grandes cometidos contra las mujeres en Perú. También afuera, pero en Facebook y Twitter, el hashtag #LaVerdadEsUnaSola comenzaba a compartirse tanto por detractores como por seguidores de Villegas. Entre todo el barullo, alguien tenía que estar mintiendo.

“Esto es una investigación académica”, dijo Villegas en una entrevista televisiva una semana después de la presentación del libro. “Yo soy analista política y soy académica”, dijo sobre sí en la misma entrevista. “La idea es contribuir al debate de políticas públicas sobre la base de evidencia”, dijo en otro medio aquellos días, “lo que se ha buscado con el libro es hacer un análisis serio de política pública para entender las causas de que esto ocurra y poder transformar los servicios de salud del país”. Academia, evidencia, seriedad. Palabras desde las que María Cecilia Villegas se ha enunciado y ha denunciado en los espacios que los medios de comunicación le han ofrecido. Palabras sólidas, palabras que pretenden dejar afuera la duda. Palabras que revisten de autoridad a quien las pronuncia.

Perú21, El Comercio, La República, RPP, Willax Televisión, Canal N, Buenos Días Perú, El Montonero, Chicharrón de Prensa y el canal del Congreso de la República del Perú le otorgaron un lugar para hablar de su libro. Los tres diarios escritos, Perú21, El Comercio y La República, además, le invitaron a escribir una o varias columnas sobre el libro (María Cecilia Villegas mantuvo hasta diciembre de 2018 una columna semanal en Perú21), y lo mismo hicieron otros columnistas de los tres medios: Perú21 la defendió en varias de ellas, La República la criticó, y El Comercio hizo ambas cosas.

María Cecilia Villegas fue persistente en todos aquellos medios y repitió en cada entrevista y en cada columna tres argumentos básicos, como tres pilares de concreto para una lógica resbaladiza: que el eslogan de las 300 mil esterilizaciones forzadas es un mito, que la responsabilidad de las esterilizaciones sin consentimiento es exclusiva de los médicos, y que los grupos de derechos humanos y feministas se han unido de manera contranatural a la Iglesia Católica para oponerse contra Alberto Fujimori creando el mito de las esterilizaciones. La repetición no es suficiente para convertir algo en cierto, pero sí es uno de los mecanismos preferidos de la posverdad que María Cecilia Villegas nombraba con frecuencia: consiste en saturar al espectador.

El proyecto ( La Madre ) presentará en diferentes entregas la lectura de ‘La verdad de una mentira. El caso de las trescientas mil esterilizaciones forzadas’, que comprobará que el libro no es académicamente adecuado ni en forma ni en contenido, que no desmiente los mitos que supuestamente denuncia y que, al contrario, es un claro ejemplo de negacionismo. “Yo creo que, si la gente se tomara la molestia de leer mi libro, encontraría que hay más coincidencias, entre aquellos que queremos promover la institucionalidad y lograr un mejor país para todos los peruanos, que diferencias”. Eso hicimos. Leímos el libro.