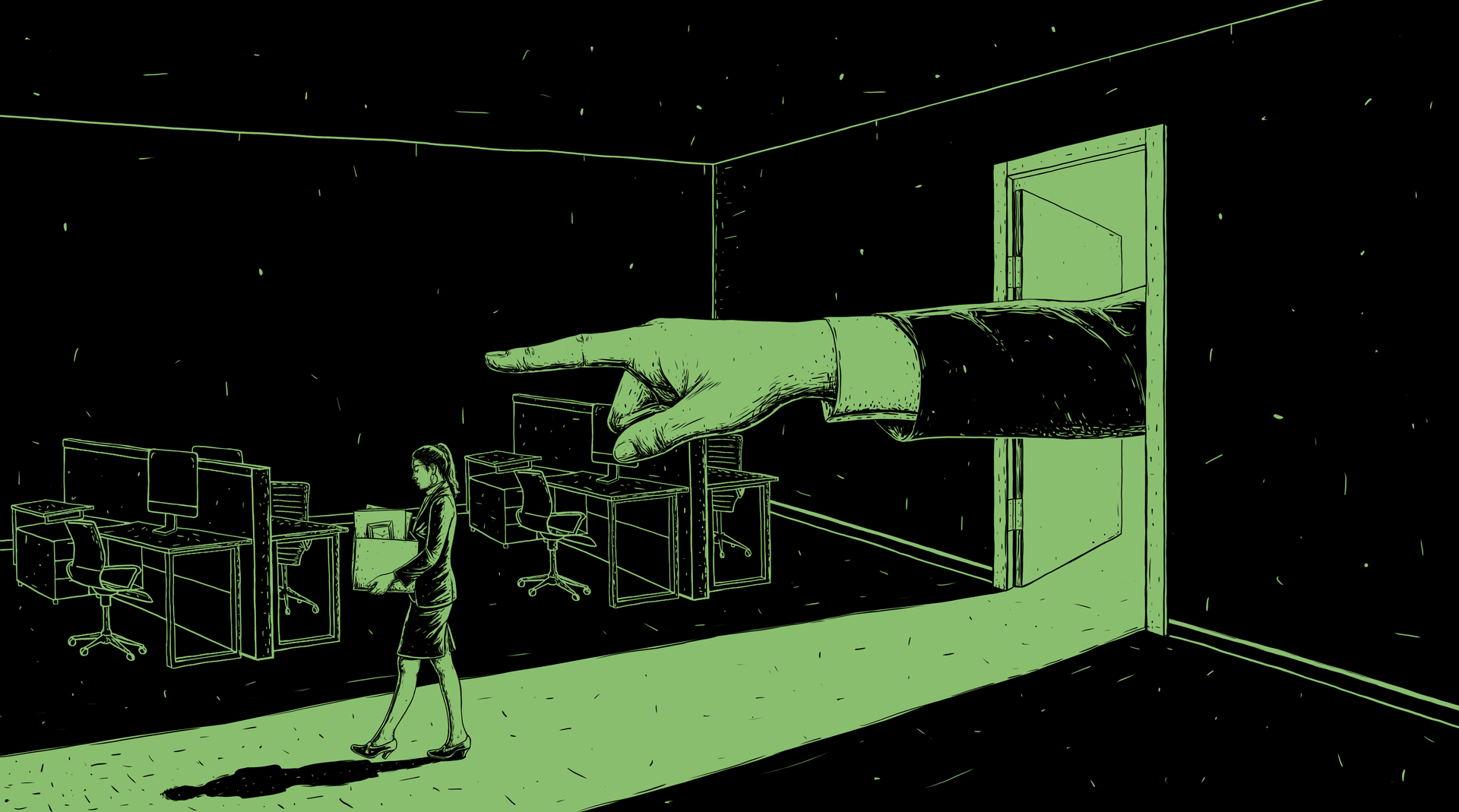

No podía creer lo que pasaba en ese momento: el gerente de Recursos Humanos me estaba obligando a renunciar al trabajo en el que alguna vez pensé que cumpliría todas mis metas. Sentada en mi oficina, sentí cómo las manos empezaron a temblarme, mi estómago se estremecía y los ojos se me hacían agua. Pero no quise que él se diera cuenta y tirar al suelo la poca dignidad que me quedaba. Así que solo atiné a decir: “Está bien. Después de todo, yo ya estaba pensando en presentar mi renuncia”.

El hombre asintió y enseguida le mencioné que esperaba que la renuncia tuviera efecto inmediato. No quería toparme con mis compañeros de trabajo nunca más. Por eso le pedí a mis amigas que fueran a buscar mis cosas, mientras yo salía por la puerta de atrás, llevándome la vergüenza por la espalda.

Aún hoy, después de cuatro años de haber salido de ese lugar, sigo teniendo escalofríos cada vez que alguien lo menciona. Todavía me pregunto qué hubiese pasado si me hubiese quedado ahí: ¿qué logros hubiera alcanzado? ¿Hubiera conseguido algún reconocimiento por mi trabajo? ¿Hasta qué punto hubiese crecido mi carrera profesional?

Durante mucho tiempo mi cabeza se llenó de preguntas, pero hay una de todas ellas que ya no me hago: ¿fue mi culpa que me despidieran?

Como es natural, al principio me culpé a mí misma y al episodio de manía que había sufrido poco antes, pero eventualmente me di cuenta de que yo no podía responsabilizarme por las acciones de los demás, ni mucho menos por los síntomas de mi trastorno. Comprendí que era el entorno el que debía adecuarse a mí, y no al revés.

Si en medio de alguna de mis crisis, las personas con las que convivía en esa oficina sin ventanas durante casi diez horas, hubieran tenido el conocimiento necesario sobre el trastorno bipolar, las cosas no hubieran terminado de una forma tan abrupta. Hubiera habido más comprensión, más tolerancia y se hubieran tomado mejores decisiones.

Se suele decir que es mejor no pensar en los “hubiera”, porque nunca tendremos la posibilidad de regresar al pasado. Pero yo creo que, en mi caso, hacerlo es importante, porque no soy la única persona que pasó o tendrá que pasar por una situación tan traumática.

No soy la única a la que llamarán “loca” en voz baja o que tildarán de “vaga” por su falta de productividad cuando esté deprimida. No soy la única a la que mirarán raro y maltratarán psicológicamente en la oficina. No soy la única de la que esparcirán rumores que llegarán a otras empresas del rubro o a la que le pondrán una cruz sin preguntarse realmente cuáles son los motivos de su comportamiento.

Lamentablemente, la discriminación de la que fui víctima no es un caso aislado. Existen muchos hombres y mujeres que tienen que ocultar su condición por miedo a ser despedidos, que no reciben los días de descanso que sí les dan a otras personas por tener gripe o una infección estomacal, y que tienen que trabajar mucho más de lo que su mente y su cuerpo pueden soportar.

Según la Ley de Salud Mental, publicada en el año 2019, todas las empresas, sean públicas o privadas, tienen la obligación de organizar jornadas de psicoeducación en las que se sensibilice a los trabajadores sobre los trastornos mentales, sus síntomas y donde se les enseñe de qué manera actuar si un miembro del equipo pasa por una situación similar.

Por supuesto, muchas veces esto se queda en el papel, dejando espacio para actitudes y comentarios estigmatizantes, que buscan invisibilizar a los que tienen problemas de salud mental.

Pero no es lo único que no se cumple en esta ley. Allí también se menciona que las personas con algún trastorno tienen el derecho a ser tratadas con respeto, y que deben ser consideradas dentro de la cuota de discapacidad que existe en las instituciones públicas y privadas. No solo nadie hace caso a esta norma, sino que todavía se siguen utilizando exámenes psicológicos como pretexto para excluir a los “enfermos” de los trabajos. O en el mejor de los casos, les recomiendan a los que sí mencionan su diagnóstico que no lo hagan público para no perjudicarse.

Para mí, haber sido despedida por mi trastorno mental no solo fue humillante, también significó que mi episodio de depresión se agudizara. Me sentía una buena para nada. Dudaba si alguna vez alguien volvería a confiar en mi capacidad o si yo misma lo haría. Pensaba que el trabajo y los estudios no eran para mí. Y si no podía hacer eso, que para muchos resulta tan fácil, ¿qué pasaría entonces con mi vida?

Hoy puedo decir que, después de tres años, he encontrado lo que me funciona: trabajar como independiente, por proyectos, sin tener a alguien respirándome en la nuca, dándome los breaks que necesito para recargar energía y los días libres que me hacen falta si me abrumo demasiado.

Soy consciente de que esto es, en parte, gracias a mi privilegio, porque no todos tienen la posibilidad de decir “basta” y dejar atrás un espacio que afecta gravemente su estabilidad emocional.

El estigma que hay sobre las personas con trastorno bipolar no permite que muchos vean su enorme potencial. Es cierto que nuestro cerebro funciona diferente y se cansa más rápido, pero cuando está bien, puede llegar a ser brillante. Si las empresas dejaran de vernos como una carga o como niños a los que deben cuidar, no solo podríamos desenvolvernos mucho mejor en los entornos laborales (lo que significa que ellos también se beneficiarían), sino que además un contexto saludable fortalecería nuestra salud mental.

Los bipolares necesitamos sentirnos útiles para poder estar bien, pertenecer a un grupo o a una comunidad específica que valide nuestras experiencias y celebre nuestros logros, y por encima de todo, saber que somos vistos y tratados con la misma dignidad y bajos las mismas condiciones que los demás. Un pequeño cambio en esta dirección puede salvarnos la vida.