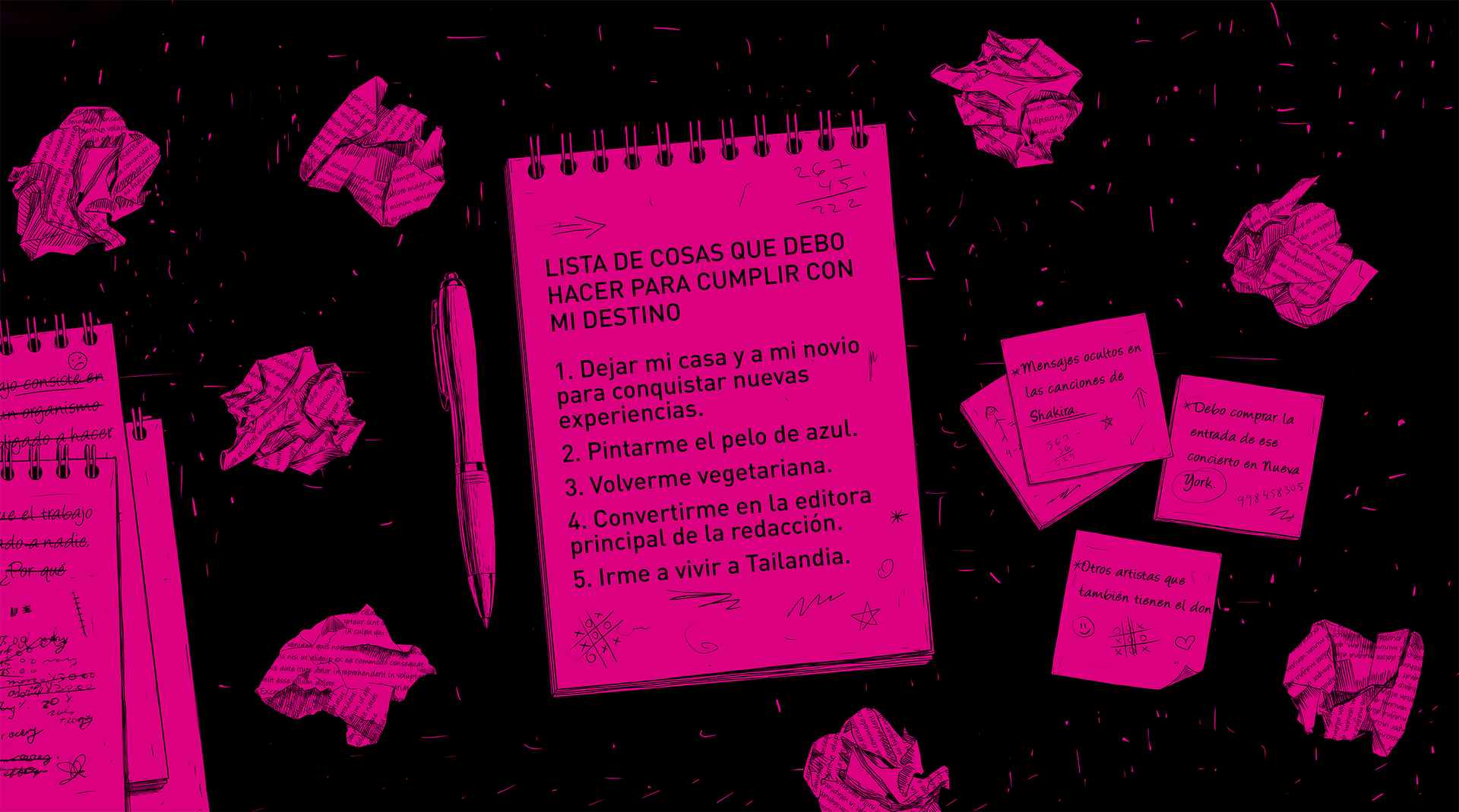

Era la una de la madrugada de algún día de noviembre del 2017 cuando noté que mi cerebro se había olvidado de cómo dormir o simplemente decidió que ya no quería hacerlo más. Nunca había tenido problemas de insomnio, así que esa desesperación por saltar de la cama y comenzar a vivir intensamente fue algo que me tomó por sorpresa. Con las pupilas dilatadas, mi corazón acelerado y las manos alborotadas, durante horas no dejé de llenar las hojas de una libreta que había inaugurado exclusivamente para enumerar todos los planes que brotaban de mi mente en ese momento: dejar la casa en la que vivía junto a mi novio para conquistar nuevas experiencias, pintarme el pelo de azul, volverme vegetariana, convertirme en la editora principal de la redacción en donde trabajaba e irme a vivir a Tailandia junto a un grupo de amigas. En ese orden.

Esa noche estaba convencida de que mi destino era cumplir con todo esto.

Para las seis de la mañana, con el sol del amanecer dándome en la cara, ya les había escrito a todos mis amigos para comunicarles que iba a terminar mi relación de cuatro años. También me había encargado de explicarles a detalle de qué forma debían ayudar a mi futuro exnovio a atravesar el duelo de la ruptura y, por último, había conseguido un lugar temporal en donde quedarme.

Podría considerarse que hasta ese momento mi vida no había sufrido grandes sobresaltos: mi relación era muy bonita y sana, tenía un grupo de amigos que me adoraban y un buen puesto en un medio de comunicación reconocido. A mis 24 años, sentía que las cosas me estaban saliendo bastante bien. Al menos hasta esa madrugada del 2017.

Luego de esa noche, y durante todo el mes de noviembre, me pasaba largas horas buscando mensajes ocultos en las canciones (las de Shakira, por ejemplo, me dirían qué iba a pasar conmigo en el futuro, mientras que las de Drexler me darían consejos sobre qué decisiones laborales tomar), llamaba a mis amigas por las madrugadas para decirles que visualizaba claramente sus futuros y les advertía de lo que debían hacer, llenaba a cada rato mi libreta con líneas en todas direcciones, post its de varios colores y listas que nadie más era capaz de comprender, compraba más cosas de las que podía pagar (abrigos de más de 300 soles, decenas de libros, entradas a conciertos en Nueva York y regalos espontáneos para mis amigos), y con demasiada frecuencia llegaba al trabajo a la hora que quería sin importarme los reclamos de mi jefe.

Aunque esta actitud lo sacaba de quicio, mis compañeros de trabajo parecían bastante entretenidos y hasta atraídos por mi excentricidad. En ese tiempo trabajaba desde las tres de la tarde hasta la medianoche y podía escribir hasta ocho textos en una sola jornada. A menudo discutía con mi jefe porque estaba segura de que yo siempre tenía la razón y él no. Perdí todo tipo de filtro al hablar con los demás. En mi cerebro todo estaba muy claro, muy iluminado, las cosas habían adquirido de pronto un sentido perfecto y yo sentía que poseía un don especial: el superpoder de la lucidez y de la energía ilimitada. A pesar de que solo dormía dos o tres horas al día, ninguno de mis músculos se sentía cansado. Mis pensamientos fluían con más rapidez de la que podía transmitir con el habla. Casi siempre me olvidaba de comer. Iba de un lado a otro con los ojos muy abiertos, el cuerpo tenso, y el firme convencimiento de que todo lo que hacía y pensaba era lo correcto y que formaba parte de mi “don”.

Sin embargo, a las semanas, las consecuencias empezaron a manifestarse: en el trabajo me obligaron a presentar mi carta de renuncia. Luego de esto mi novio, mis amigas y mi madre se reunieron a escondidas para hablar sobre mi estado y saber qué hacer conmigo. Si alguien intentaba decirme que estaba cometiendo ciertos excesos, mi reacción inmediata era pensar que esa persona quería hacerme daño y que era un obstáculo para los planes que debía cumplir.

Nadie podía saberlo, ni siquiera yo misma, pero todo ese tiempo estuve experimentando mi primer gran episodio de manía, uno de los principales síntomas de trastorno bipolar, un diagnóstico de salud mental que comparto con alrededor de 45 millones de hombres y mujeres alrededor del mundo. Al igual que yo, ellos y ellas deben aprender a surfear entre la depresión y la euforia, cambios extremos que afectan a todos los aspectos de la vida.

Aunque era la primera vez que la manía llegaba a visitarme de una forma tan insolente, antes ya se había aparecido en su versión más leve: la hipomanía. Durante mi época universitaria, mi memoria era tan precisa y mi capacidad de estudiar tan efectiva, que sentía que había nacido para eso. Podía pasarme días sin dormir y recordar con precisión en qué número de hoja estaba el concepto que necesitaba para responder la pregunta del examen. Pero ese “talento” no era más que una señal de que el trastorno bipolar pronto se manifestaría con más fuerza. Solo era cuestión de tiempo.

Contrario a lo que la mayoría de personas suele creer, tener trastorno bipolar es mucho más que cambiar de opinión o de ánimo a cada rato. Es sumergirte en estados muy profundos e intensos que pueden durar semanas o meses, y que tienen síntomas muy precisos. En los episodios de manía, por ejemplo, suelen predominar el exceso de energía, el insomnio, los delirios de grandeza, la hipersexualidad y en el peor de los casos, la psicosis. Mientras que en la fase depresiva, los síntomas suelen ser ansiedad, profunda tristeza, sentimiento de vacío, ideas derrotistas, culpabilidad, irritabilidad y una enorme falta de energía.

En algunos tipos de trastorno bipolar, como el trastorno bipolar tipo 2 o la ciclotimia, la depresión suele ser la etapa más intensa y peligrosa, que a veces viene acompañada de pensamientos suicidas. Mientras que, en el trastorno bipolar tipo 1, la manía llega con bastante agresividad. Bajar después de haber llegado a la cima de la montaña puede convertirse en una misión casi imposible.

Tuvo que pasar un mes, que se sintió como un año, para que mi círculo cercano pudiera entender todo esto.

Al cabo de ese tiempo, tuve una conversación con una amiga que también es bipolar. Al detallarme sus síntomas, pensé que quizá yo podía tener lo mismo. Fue así que me animé a pisar por primera vez el consultorio de un psiquiatra. Pero esa cita se dio bajo mis propios términos: antes de la consulta, decidí leer y memorizar el apartado de “trastorno bipolar” de la última edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, más conocido como el DSM-5, el libro que describe a detalle todos los trastornos mentales que existen.

Recuerdo que llegué al consultorio, me senté frente al doctor y le dije que ya sabía lo que tenía. Que había leído el DSM-5 y que mis síntomas coincidían a la perfección con la mayoría de ellos. Que sólo necesitaba que él me lo confirmara para empezar un tratamiento. Por supuesto, no fue muy difícil para el psiquiatra llegar a la conclusión de que la persona impaciente y acelerada que estaba enfrente de él, efectivamente, tenía trastorno bipolar.

Pero ese veredicto fue solo el comienzo de un profundo y enmarañado camino.

En la siguiente entrega expondré el lado opuesto de este trastorno, la fase de depresión, y cómo luego de un fuerte episodio de manía, la caída suele ser brutal e intempestiva. Y en mi caso, insoportablemente larga.