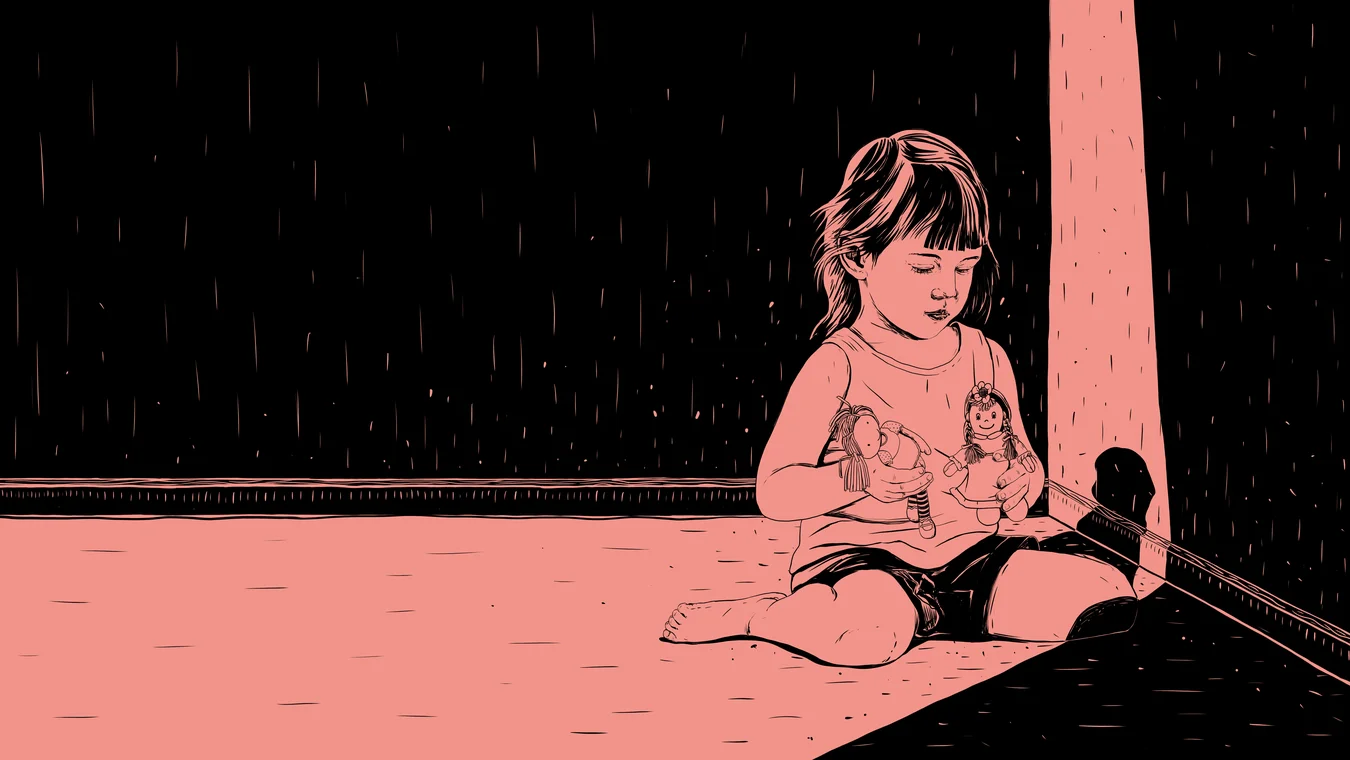

En medio del confinamiento, cansados de tantos meses sin poder ver a sus amigos, Sara y su primo empezaron a jugar al escondite por videollamada. En vez de correr y ocultarse detrás de un arbusto o de un muro como lo hacían antes de la pandemia, ahora los niños se hacen a un lado del teléfono y esperan a que el otro adivine si está a la izquierda o a la derecha de la pantalla. Antes, en el colegio, Sara solía jugar con sus amigos a las cogidas, a zambullirse en la piscina de pelotas o al escondite, pero ahora, luego de sus clases en línea, no sabe muy bien qué hacer. “Me da tristeza porque, como no tengo con quién jugar, juego sola con mis muñecas —comenta la niña de ocho años—. A veces imagino que salen de paseo a algún lugar o que al día siguiente tienen que ir a estudiar, a trabajar, o a comprar a una tienda”.

La crisis sanitaria no solo ha arrebatado a los niños la posibilidad de asistir a la escuela, sino que también les ha quitado algo más preciado e irremplazable: el espacio del recreo, ese momento libre de padres y profesores en que aprenden a relacionarse entre ellos y desarrollan sus aptitudes sociales. El colegio no es sólo el lugar en donde uno estudia biología o matemáticas —en retrospectiva, casi ningún adulto recuerda el día en que aprendió las partes de una célula o las leyes del teorema de Pitágoras, pero sí guarda en su memoria el instante en que rompió una ventana jugando fútbol o el momento en que se declaró a la muchacha que le gustaba—, sino que, en el fondo, la escuela es el sitio en donde establecemos nuestros primeros vínculos más allá de la familia y asimilamos una serie de experiencias que comienzan a formarnos como individuos. Las horas de clase y de recreo “nos permiten desarrollar destrezas motoras y también favorecen las capacidades cognitivas y el razonamiento lógico. Ayudan a aprender habilidades sociales y de tipo moral, por ejemplo, frente a la trampa y al seguimiento de las reglas. También abarcan elementos vinculares porque a través del juego se aprende a confiar en otras personas”, explica el psicólogo clínico Andrés Lasso, especializado en niños.

Pero hoy, de pronto, todo este aprendizaje vital se ha suspendido. Aislada en un departamento de 52 metros cuadrados, la pequeña Sara juega con sus muñecas como una suerte de proyección de sus propios deseos. “Siento que yo soy ellas”, dice, y la sola idea de imaginarlas paseando por las calles, libres de virus, mascarillas y distanciamientos, la hace sonreír. Para Lasso, al crear una realidad alterna que no puede vivir, la niña está manifestando una sensación de tristeza y soledad que le cuesta expresar en palabras. De algún modo, jugar también es eso: una forma de exteriorizar deseos o temores que a veces el lenguaje verbal es incapaz de transmitir.

En la psicología de un niño, los espacios de interacción y entretenimiento no representan un simple momento de diversión, sino que modelan silenciosamente su creatividad, su carácter y su comportamiento social. Además del recreo, una de las cosas que más extraña Sara es poder escuchar, tocar y abrazar a sus compañeros y profesores. En las clases virtuales a menudo ella se distrae dibujando cualquier cosa en un papel o jugando con su gata Morgan. Sus ojos no tienen mucho más que ver, salvo las mismas paredes de su casa, la misma pantalla de la laptop. Para un niño, el aislamiento es una pérdida de diversos estímulos sensoriales y, sin que nadie se dé cuenta, esto va limitando poco a poco su capacidad imaginativa. Por eso Bernardo Useche, presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), sostiene que la pandemia y su inevitable cuarentena podrían generar severas consecuencias a largo plazo: “Cognoscitivamente se podrían presentar ciertos estancamientos en áreas del desarrollo intelectual. Y emocionalmente, es posible que se perjudiquen la seguridad y la autoconfianza del niño”.

Tras un par de meses de confinamiento, los papás de Sara han comenzado a notar algunos cambios en la actitud de su hija: se ha puesto más consentida, quiere que ellos estén a su lado en cada momento y les pide tiempo de calidad. Ahora, cuando se enoja, alza la voz y golpea las cosas sobre el escritorio. Aunque los padres no consideran esto como un motivo de alarma, Bernardo Useche cree que los cambios en el comportamiento deben atenderse antes de que aumenten o se agudicen.

No sólo la cuarentena ni la imposibilidad de ver y jugar con sus amigos han afectado a Sara, sino también el miedo a la pandemia. Desde que en su familia se reportaron cuatro casos de Covid-19 y que su abuela fuera hospitalizada por contraer el virus, la niña prefiere quedarse en casa porque “si una persona sale sin tapabocas o no se lava bien las manos, se puede enfermar y hay que llevarla al hospital”, afirma con la seguridad infantil de haber aprendido una lección. El miedo llegó a su cúspide cuando su madre, una radióloga, presentó síntomas de coronavirus como dificultad para respirar y malestar de cuerpo.

Todos en casa se pusieron en alerta. La mamá se hizo una prueba de descarte y tuvo que aislarse en su propia habitación. Días después, el resultado trajo un suspiro de alivio: salió negativa. Pero el miedo ya se había instalado en la cabeza de Sara y tras esa falsa alarma comenzó a llorar y a pedir a sus padres que por favor no salieran. Su mamá recuerda que la pequeña “decía que si algo nos pasaba se quedaría sola. Cuando volví a trabajar, me dijo: ¿por qué no te puedes quedar trabajando aquí? No quiero que salgas”. Entonces ellos le explicaron con más detalle sobre la enfermedad y los riesgos que uno enfrenta y las precauciones que debe adoptar. Aunque todavía persiste el temor, Sara se siente un poco más tranquila luego de esa charla: sabe que sus padres se protegen.

Isabella, una niña de ocho años, también tuvo que adecuar sus juegos a la nueva dinámica de las videollamadas. Dice que extraña pasear con sus amigas por todo el colegio, que ya no corretea como antes, y que jugar al “Rey manda”, algo que hacía con frecuencia antes de la crisis, ya no es lo mismo. Este juego consiste en que un niño es elegido rey y puede pedir a otros que salten, corran o hagan lo que él quiera. Pero ahora es diferente: el rey ya no pide que se muevan ni que realicen ninguna acción física. Pide que le lleven objetos: “Por ejemplo mis amigas me dicen que traiga algo que sea gris y que tenga la letra C”, explica Isabella.

Sin embargo, los juegos virtuales no parecen haber saciado la necesidad de esparcimiento, sino todo lo contrario: ahora la niña se ha vuelto más hiperactiva que antes. Cada vez que se sube a su cama, se pone de pie sobre el colchón y empieza a saltar, a girar y a dar botes. A menudo “se para de cabeza sobre una silla”, cuenta su madre, o se la ve brincando por el apartamento de 60 metros cuadrados. Por eso, apenas el presidente Iván Duque permitió que los niños salieran por unas horas al día, sus padres la llevaron al parque a patinar. En esas salidas Isabella patina y corre sin toparse con ninguna pared, pero los juegos al aire libre trajeron consigo una nueva preocupación: “Es difícil pedirle que no comparta la botella de agua con sus amigas, que no se abracen, que no se toquen”, señala su madre.

Pero la energía de Isabella no parecía disminuir. Con el tiempo empezó a tener problemas para conciliar el sueño y para despertar. En las clases virtuales se desconcentraba con facilidad y se ponía a mirar videos en YouTube. También perdió la motivación y bajó su rendimiento académico. Algo inusual: Isabella siempre había destacado en los estudios. Su mamá cuenta que tiempo después recuperó las buenas calificaciones.

Pero fue recién cuando comenzó a presentar síntomas claros de ansiedad como morder y comer lápices, papeles y borradores, que sus padres decidieron acudir a la psicóloga del colegio. Según Bernardo Useche, “la hiperactividad, la desmotivación, morderse las uñas y los problemas de sueño” son claros indicadores de alteraciones emocionales en un niño, quien no siempre manifiesta sus malestares de forma racional y en palabras, por lo que cada gesto y cada actitud se convierten en un lenguaje lleno de significados por descifrar.

Al ver el caso de Isabella, la terapeuta escolar aconsejó a los padres que la llevaran a donde un psicólogo clínico. Aunque la niña está afiliada a la Entidad Prestadora de Salud (EPS) — son empresas del sistema de salud en Colombia, las cuales prestan servicios médicos—, el trámite de atención resulta tan lento y engorroso que suele provocar más disgusto que alivio. Por eso los papás de Isabella decidieron buscar ayuda en el sector privado, pero de inmediato se toparon con la otra decepcionante realidad: las tarifas. Si bien el valor unitario por consulta puede ser asequible, para ellos no es posible costear el tratamiento completo: si una cita cuesta $50.000 (13.59 dólares), un tratamiento de diez sesiones costaría medio millón de pesos (130 dólares).

No tuvieron más opción que encargarse ellos mismos de los síntomas de su pequeña. Para eso, siguieron uno de los consejos de la psicóloga del colegio: “Picamos pedacitos de fruta para que, en momentos de ansiedad, muerda el alimento en lugar de un lápiz o un papel”, cuenta la madre.

El estado de ánimo de Isabella mejoró de manera notable en las últimas semanas, cuando el confinamiento menguó y Colombia procedió a la apertura gradual de centros comerciales, parques y restaurantes. Su mamá asegura que no ha vuelto a masticar lápices o borradores, que recuperó su buen rendimiento académico y que ya no está tan malcriada. Al ver su mejoría, sus padres no insistieron en el proceso de atención psicológica y la inscribieron a una escuela de patinaje. Allí la niña que antes se paraba de cabeza sobre las sillas podrá "canalizar su energía", afirma su madre.

A lo largo de la historia, las pandemias han transformado la vida pública y privada de las personas. Así como en las guerras o en los desastres naturales, la cercanía con la muerte y la enfermedad nos instala en un escenario de trauma cuyas secuelas permanecen indelebles en la memoria. Sin embargo, cuando la experiencia la atraviesa un niño, cuya estructura psíquica se encuentra en pleno desarrollo, las consecuencias del impacto emocional suelen ser más permanentes e impredecibles que en los adultos. Para la pediatra Nadine Burke Harris, fundadora del Center for Youth Wellness en San Francisco, “estar expuesto a la adversidad a una edad temprana afecta el desarrollo del cerebro y el cuerpo de los niños: inhibe la corteza prefrontal, que interviene en el control de los impulsos y es crucial para el aprendizaje. Produce cambios significativos en la amígdala, el centro de respuesta al miedo. Y afecta áreas como el núcleo accumbens, el área del placer y recompensa del cerebro”.

En un momento de estrés, explica la especialista en trauma infantil, se pone en marcha un engranaje neurológico que nos ayuda a enfrentar las situaciones extremas. El problema ocurre cuando el episodio de estrés se prolonga por un largo tiempo y obliga a que este mecanismo se active una y otra vez. Cuando un sistema diseñado para actuar sólo en ocasiones de peligro se enciende de forma constante e incluso diaria, los químicos que segregamos empiezan a modificar el funcionamiento cerebral. Los niños son especialmente sensibles a esta activación repetitiva porque su cuerpo se encuentra en formación. A largo plazo, concluye Burke Harris, las altas dosis de adversidad podrían afectar no solo el cerebro, sino también el sistema inmune y hormonal en desarrollo. Esto es particularmente peligroso en un contexto de pandemia —Burke lo llama “la tormenta perfecta”—, en el que la angustia permanente de contraer el virus, la incertidumbre por el futuro y el estrés del encierro pueden detonar escenarios de traumas en los niños que, muchas veces, son imperceptibles para los adultos o que suelen confundirlos con mala conducta. En un reportaje del New York Times, la autora y profesora Stacey Steinberg sostiene que actitudes como tener una rabieta o mojar la cama —etapas que parecían haber superado hace años— podrían ser la única señal de que los niños están enfrentando una lucha interna.

Aunque aún es pronto para medir y comprender el verdadero impacto del confinamiento en los más pequeños, algunas encuestas parecen ofrecer ciertas luces. En junio del 2020, un informe del Instituto Colombiano de Neurociencias reportó que el 88% de los niños —de un total de 651 hogares— presentan síntomas o conductas de alteración emocional. En otras latitudes, un estudio de la Universidad Miguel Hernández, examinó los efectos psicológicos en niños de España e Italia. Alrededor del 90% de los 431 padres encuestados describieron cambios emocionales y de comportamiento en sus hijos, incluyendo dificultad para concentrarse, irritabilidad y ansiedad. En un tiempo con tantas incógnitas para las familias, los especialistas sugieren que, en lugar de temer al estrés de los hijos, se procure hablar con ellos y explicarles la importancia del aislamiento, preguntarles y evaluar sus necesidades, y finalmente buscar convertir esa situación estresante en una oportunidad de crecimiento. “Este podría ser un buen momento para construir los músculos de la resiliencia”, asegura Burke Harris.

Esta idea de transformar el estrés en aprendizaje podría tener una repercusión más clara en los adolescentes, quienes de algún modo ya experimentaban una etapa vulnerable, de cambios y en constante lucha antes de la pandemia. Luego de varios meses de insomnio y desánimo, Antonia ha vuelto a sonreír como antes, aunque el tránsito no ha sido nada fácil. Según su padre, la muchacha de 15 años empezó a sentir un desequilibrio emocional tras un mes de confinamiento. “Se le veía agotada y ojerosa, estaba triste, perdió peso. Me decía que se le venían cosas feas a la cabeza, que tenía algunos pensamientos que no la dejaban dormir”, explica Ciro, un profesor de 47 años. Casi no salía de su habitación ni se conectaba a las reuniones virtuales de sus amigas. Con las semanas, la ansiedad y el deterioro físico de Antonia se volvieron en la principal preocupación de la familia. El padre la llevó a un centro médico y una pediatra le recetó un medicamento antialérgico con efectos somníferos. Pero no resultó: su hija siguió sin dormir bien por dos semanas. Ciro comenzó a temer por su vida: había perdido el apetito y cada día se retraía más en su propio mundo, atormentada por pensamientos.

Fue en ese momento que decidió pedir una cita en psiquiatría a través de la Entidad Prestadora de Salud (EPS), pero la espera de más de cuatro semanas se volvió insoportable y no tuvo más opción que acudir a una psicóloga privada. A principios de mayo, la especialista remitió a Antonia a un psiquiatra infantil y recién entonces pudo empezar un tratamiento que, hasta el momento, ha logrado regular su trastorno del sueño con una mezcla d. ansiolíticos y antidepresivos que debe tomar por los próximos seis meses. A eso se sumaron cambios en su alimentación y la constante terapia cognitiva-conductual con la psicóloga. Esperanzado, Ciro dice que ha notado un gran avance: “Ahora ya habla con los amigos por videollamada y hasta se le escucha reír”.

El padre costea el tratamiento privado con mucho esfuerzo. Cada cita semanal con la psicóloga le cuesta $90.000 (25 dólares) y la cita mensual con la psiquiatra infantil $280.000 (76 dólares). Además, los medicamentos para su hija superan los $260.000 mensuales (70 dólares). A pesar de este costo excesivo, Ciro prefiere ajustar la economía familiar antes que seguir esperando que la EPS les responda por la cita que pidieron hace meses. “Acá en Colombia hay que luchar para conseguir una consulta. Desde marzo venimos tratando con este problema”, reclama. Por desgracia, no es un caso aislado. En mayo, el Colegio Colombiano de Psicólogos envió una carta al presidente Iván Duque, en donde denunció que las EPS “no autorizan el número de citas, ni la continuidad de las mismas que son necesarias para prestar atención psicológica de calidad.”

Ciro no sabe por cuánto tiempo más podrá financiar el tratamiento privado. Si continúa haciéndolo, en seis meses habrá gastado más de mil dólares en terapias y medicamentos para mantener estable la salud mental de su hija. Mientras él hace sacrificios enormes, la agenda del Gobierno parece no tener en cuenta las necesidades económicas de las familias colombianas para acceder a tratamientos: en las setenta páginas de la Estrategia para la Promoción de la Salud Mental en Colombia (Conpes 3992), publicado casi un mes después del inicio de la cuarentena y que destina $1.1 billón a la salud mental en el país, no se menciona la pandemia, el confinamiento ni el Covid-19 una sola vez. Siete meses después de la declaración de emergencia y del inicio del confinamiento en Colombia, no se conoce una sola política específica para atender la salud mental de los niños y adolescentes del país.

No sólo el confinamiento es un posible detonante de una crisis, sino también tener que vivir encerrado en un ambiente familiar hostil. Según Sarah Vinson, profesora asociada de psiquiatría y pediatría en la Escuela de Medicina Morehouse, para muchos niños el colegio era una suerte de refugio ante la violencia familiar que sufrían en casa: no solo se trataba del lugar donde se relacionaban con otros chicos de su edad, sino también de un escape de algún papá abusivo, de una madre distante, o de unos padres continuamente enfrascados en peleas. El psicólogo Andres Lasso explica que “no es lo mismo estar en un espacio reducido con personas con las que el niño se siente seguro y amado, que estar en ese mismo espacio con personas agresivas o negligentes. Si la relación padres-hijos es de seguridad y protección, puede funcionar como escudo. Pero si es una relación distante o conflictiva, se expone más al niño a que sufra otros factores adversos. La calidad de la relación es más determinante que el espacio físico en sí”.

Es lo que sucedió en la familia de Liliana, una mujer de 35 años que vive en Usme, una localidad de bajos recursos al sur de Bogotá, uno de los sitios en Colombia donde la pandemia ha mostrado su peor cara. Luego de que su esposo perdiera el trabajo como fabricante de tejidos y prendas de vestir debido al cierre de los comercios por la pandemia, la rutina doméstica se volvió tormentosa. Los padres y sus tres hijos tuvieron que convivir en un espacio muy reducido, menor a 40 metros cuadrados, en donde todos comparten el mismo baño, no hay terraza ni patio y deben turnarse la mesa del comedor para usar el computador o el celular de Liliana: sólo así los hijos pueden recibir sus clases virtuales.

En estas condiciones, el encierro exacerbó ciertos problemas latentes en la familia. El papá tuvo que irse por un tiempo de la casa luego de una serie de peleas con Liliana, que no llegaron a ser agresiones físicas, pero en la que los hijos tomaron partido por su mamá. Volvió después de unos días y las cosas mejoraron. Sobre todo luego de que empezaron un tratamiento psicológico familiar y se mudaron a otro sector de la localidad. Sin embargo, según Liliana, la tensión por el encierro sigue latente en el hogar.

La pandemia, el confinamiento y las disputas domésticas detonaron malestares físicos y emocionales en Valentina, la hija de 13 años. Lo primero fue el miedo: “Decía, eso [el Covid-19] está ahí afuera, o sea le cogió tanto temor que ni siquiera dejaba que corriera las cortinas. A raíz de eso el cuerpo se debilitó, se enfermó”, explica Liliana. La pequeña presentó fiebre y su rinitis se agudizó. Su madre la llevó a urgencias, pero les dijeron que regresaran a casa porque allí corrían más peligro por el virus. Ante la falta de recursos económicos (la familia dejó de cotizar al sistema de salud cuando el papá perdió su empleo), Liliana tuvo que pedir ayuda a su padrino de bodas, un oficial de la Policía, quien logró conseguir atención gratuita temporal de una psicóloga privada para toda la familia. Sin embargo, dejaron de ir luego de unas sesiones, ante las dificultades económicas que representaba el traslado hacia el consultorio y también porque el ambiente de tensión en la casa disminuyó.

Liliana cree que el cambio de vivienda y el acomodo a la nueva normalidad de la larga cuarentena ha beneficiado la salud de sus hijos. Los problemas persisten, pero los niños se están acostumbrando a una situación que no va a terminar pronto. Valentina sale con sus hermanos al parque y anda por el barrio. Pero le falta mucho para volver a tener una vida tranquila. Tiene problemas en la escuela y su rendimiento académico bajó: dice haber perdido la motivación de estudiar. Según Liliana, ella asiste a las clases virtuales de 45 estudiantes, en las cuales el profesor poco puede detenerse a hablar con sus alumnos. “Hace unos días me dijo: Mamá yo ya perdí el año. No me interesa pasarlo”, cuenta Liliana preocupada.

No tiene muchas personas a quienes hablarle del problema. En el colegio tienen tantos estudiantes en la misma situación que la respuesta es casi mecánica: “No hay atención personalizada. Son más de cuarenta alumnos para sólo un profesor, multiplique eso por once cursos para una supervisora que tiene el colegio, ¿quién se va a detener a escuchar los problemas de cada niño?”

Luego de los conflictos familiares, el esposo consiguió trabajo en una carnicería. Ahora trabaja seis días a la semana de seis de la mañana a nueve de la noche por $1.167.150 (unos 300 dólares mensuales). Haber conseguido un empleo y saber que el año ya está por acabar, le da cierta esperanza: Valentina va a estar bien, dice con optimismo. "Claro, cuando todo vuelva a la normalidad”.