Martha Pérez conoce cada sendero que la lleva hasta su chacra. Desde que tiene memoria, ha trabajado la tierra con sus propias manos, como lo hicieron sus padres y sus abuelos antes que ella. A sus 44 años, sigue la misma rutina: cada mañana, camina una hora desde su casa en el distrito de Pazos, en la región de Huancavelica, hasta su parcela. El cielo empieza a aclararse cuando llega. Se cambia de zapatos, se ajusta una faja de tela a la cintura y empuña su azadón para comenzar la jornada. Su principal cultivo es la papa peruanita, pequeña y de cáscara marmoleada, que cosechará en julio con la esperanza de obtener una buena venta. De cada cosecha suele obtener unos 25 costales de papa, de aproximadamente 120 kilos cada uno, que luego lleva al mercado de Huancayo para venderlos a S/ 0.60 por kilo.

Lo que Martha ignora es que podría vender su cosecha de una manera más segura y rentable. Nadie le ha informado que el Estado está obligado a comprar productos a pequeños agricultores como ella. “No sabía que podía venderle a la municipalidad o a Qali Warma, por eso llevamos la papa al mercado de Huancayo”, dice mientras, con su hija a su lado, sigue removiendo la tierra.

A pocos metros de su parcela, su prima Rebeca Romero, de 43 años, arranca el yuyo que crece entre los surcos de papa para venderlo en el mercado. Rebeca tampoco sabe que el Estado tiene la obligación de comprar una parte de sus productos a pequeños agricultores. “Sería bueno que nos compren a nosotros, porque los productos de Qali Warma vienen de otro sitio y no son alimentos naturales. En mi casa, a mis hijos les doy quinua, agua de pushpo, a veces quaker con leche o quaker con manzana”, cuenta Rebeca mientras sigue con su labor.

Lo que viven Martha y Rebeca es parte de un problema extendido. La incertidumbre sobre un ingreso estable sigue siendo una realidad para ellas y para miles de pequeños productores que dependen de mercados volátiles y precios fluctuantes. Esto ocurre a pesar de que, en 2020, el Gobierno aprobó la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar. Esta norma establece que al menos el 30% del presupuesto destinado a la alimentación en programas sociales y municipios debe utilizarse para adquirir productos de pequeños agricultores. La medida busca fortalecer la economía de más de dos millones de productores y, al mismo tiempo, mejorar la nutrición de millones de peruanos con alimentos más saludables. Sin embargo, la norma ―reglamentada en 2021― no se ha cumplido como se esperaba.

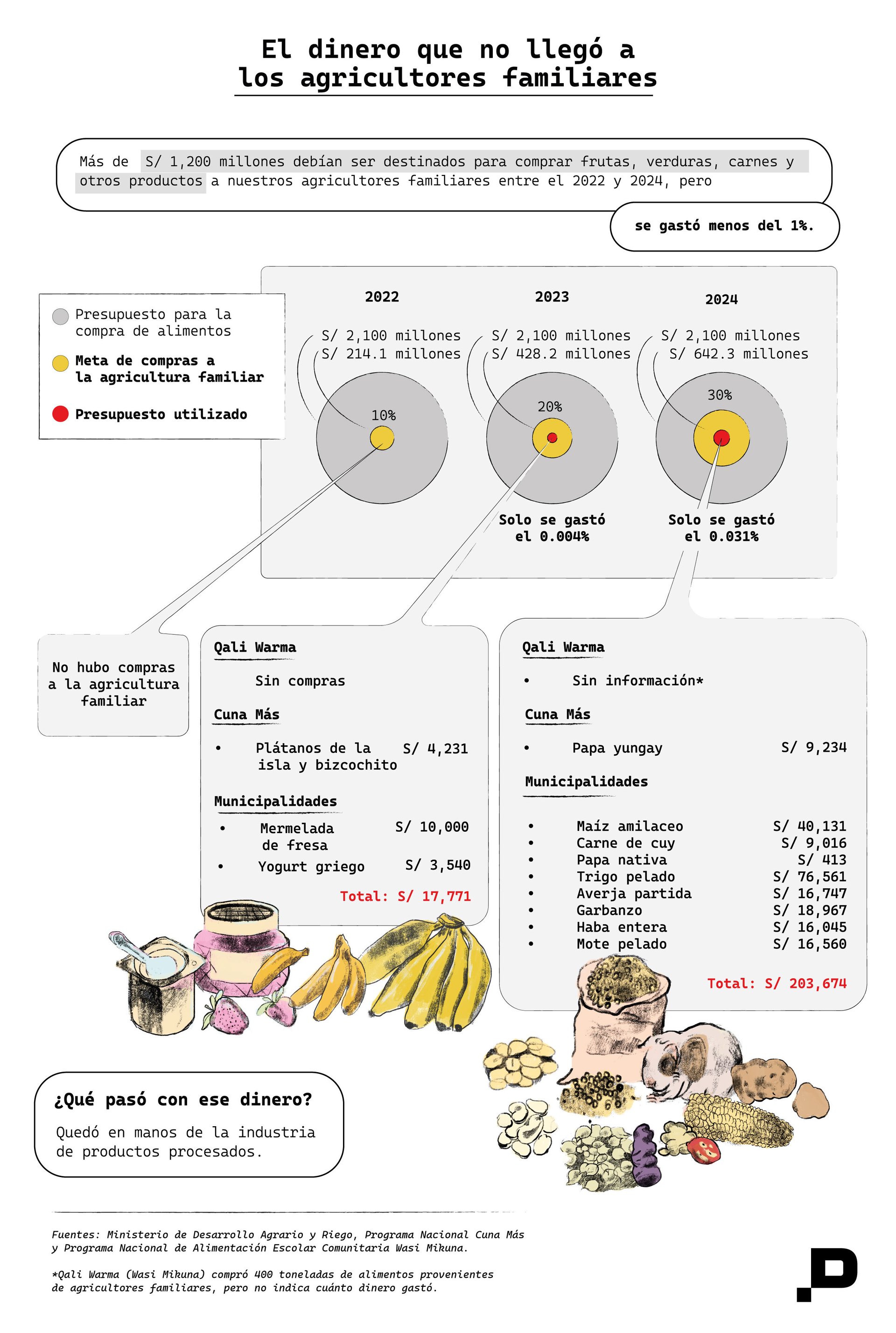

Según las estimaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Estado debería haber comprado alimentos a los agricultores familiares por un total de S/ 1,284.6 millones entre 2022 y 2024. No obstante, en tres años, solo se han adquirido S/ 221 mil en alimentos a los pequeños productores, es decir, menos del 1% de la meta establecida, revela ahora esta investigación periodística de Salud con lupa.

Este incumplimiento refleja la falta de compromiso de los principales programas sociales, como Wasi Mikuna (antes Qali Warma), Cuna Más y el Vaso de Leche, así como de los programas de complementación alimentaria gestionados por los municipios. A pesar de que casi 7 millones de peruanos dependen de ellos, estos continúan priorizando alimentos industrializados en lugar de productos provenientes de la agricultura familiar.

“Esta ley se diseñó sin consultar a los agricultores. Se supone que nos apoya, pero sus requisitos nos excluyen y terminan favoreciendo a las grandes empresas”, señala Rosalía Clemente, presidenta de la Confederación Nacional Agraria, que representa a los pueblos indígenas y originarios organizados en comunidades campesinas. La dirigente advierte que las principales trabas radican en la exigencia de volúmenes de compra que los pequeños productores no pueden abastecer y en la falta de asesoría para negociar con el Estado.

Trámites que no se ajustan a su realidad

El sello de “Agricultura Familiar del Perú”, otorgado por el Midagri, es un distintivo esencial para que los pequeños productores puedan ser proveedores del Estado bajo la ley de compras públicas de alimentos de origen en la agricultura familiar. Para obtener este sello, deben cumplir con varios requisitos: registrarse en un padrón, tener el Registro Único del Contribuyente (RUC), no haber sido sancionados, obtener un certificado de buenas prácticas de producción y procesamiento primario del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), y, dependiendo del caso, un registro sanitario de sus productos. Sin embargo, estos requisitos resultan ser una barrera significativa para que los agricultores familiares se conviertan en proveedores del Estado.

Por ejemplo, la Cooperativa Agraria Intirun Pachata Micuchisun (INPAMI) de Junín tardó más de nueve meses en obtener el visto bueno del Senasa para su planta de procesamiento primario, ubicada en un espacio prestado por un colegio en el distrito de Masma.

Carmen Marca, ingeniera en industria alimentaria y gerente general de la cooperativa, cuenta que las exigencias del Senasa para la planta eran excesivas para una organización pequeña. “Nos pedían un comedor para los trabajadores, un laboratorio para analizar los alimentos y otros ambientes que son comunes en grandes fábricas”, explica. No obstante, INPAMI trató de hacerle entender al Senasa que, al ser una cooperativa pequeña de agricultores familiares, no necesitaban esas instalaciones porque los productores vivían cerca de su centro de trabajo y almorzaban en sus casas, además de que no preparaban alimentos, sino que procesaban los productos agrícolas que les enviaban. El proceso para cumplir con estas normas fue costoso: el expediente técnico de la infraestructura exigido por el Senasa costó unos S/ 13 mil.

Antes de la aprobación de la ley de compras públicas a la agricultura familiar, los 122 socios de INPAMI habían vendido papas nativas a 16 colegios que reciben los desayunos de Qali Warma. Sin embargo, después de la promulgación de la ley, las expectativas de la cooperativa se vieron frustradas. Aunque cumplieron con todos los trámites con la asesoría de Fovida ―una organización civil que busca mejorar las condiciones de vida de comunidades de bajos ingresos económicos― no lograron hacer ventas significativas al Estado. En 2024, solo vendieron 118 kilos de papa nativa a la Municipalidad Distrital de Masma para complementar los desayunos de 159 escolares.

“Nuestra expectativa era muy alta. Invertimos dinero en la planta de procesamiento primario y nos capacitamos, pero esta ley no ha activado a los pequeños agricultores”, dice Liz Chávez, agricultora y presidenta de INPAMI.

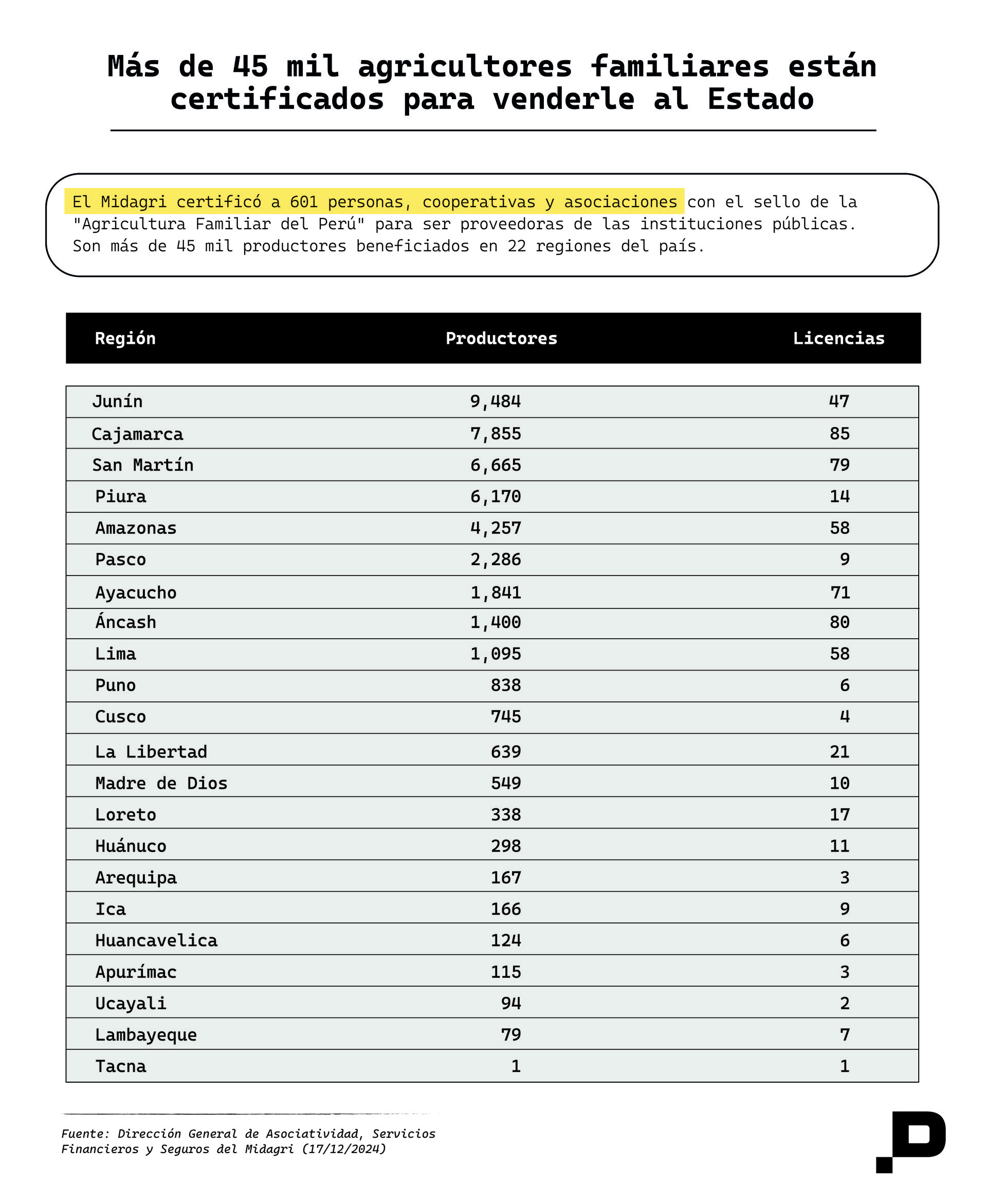

Hasta la quincena de diciembre de 2024, el Midagri había otorgado licencias a 601 cooperativas, asociaciones, comunidades campesinas y productores individuales para vender alimentos de la agricultura familiar al Estado. En total, más de 45 mil agricultores en 22 regiones del país han sido incorporados en este sistema. Sin embargo, a tres años de la aprobación de la ley, su participación sigue siendo mínima: apenas representan el 30% agricultores que deberían haberse beneficiado.

Ana María Huaita, especialista en mercados urbanos y alimentación, señala que la falta de asociatividad es una de las principales barreras para que los agricultores familiares accedan a las compras estatales. “Muchos agricultores tienen serias dificultades para asociarse y operan en un entorno donde predominan agentes que, en lugar de facilitar la cooperación, fomentan la competencia y reducen sus márgenes de ganancia”, explica. A esto se suman la falta de infraestructura, la ausencia de mecanismos adecuados y la escasez de actores que garanticen las condiciones necesarias para concretar estas ventas.

Solo 45 comités de compras instalados

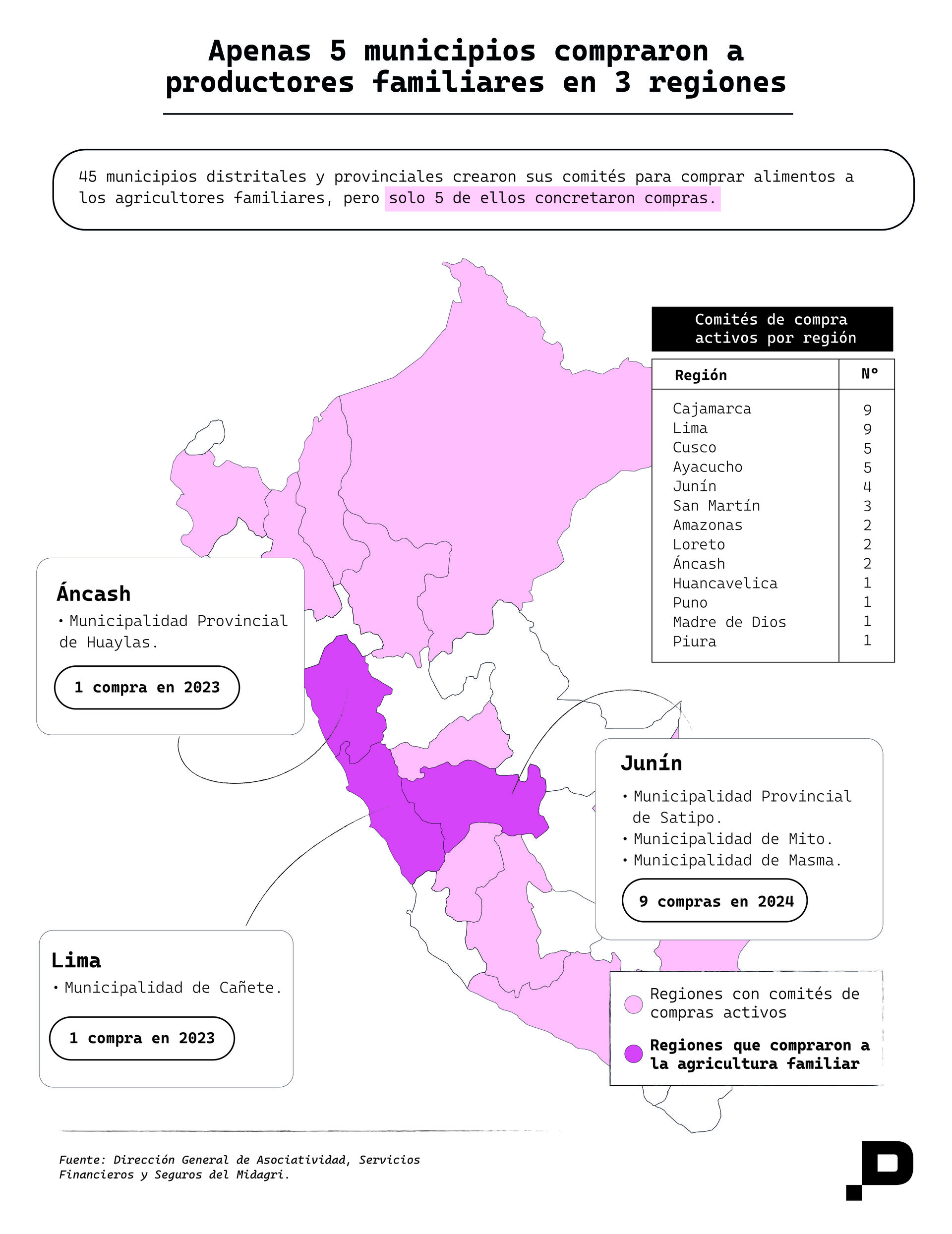

El sistema de compras creado para cumplir con esta ley es otro factor que limita el acceso de los pequeños productores. Los municipios deben conformar un Comité de Compras Públicas de la Agricultura Familiar (Compragro) para gestionar todas las adquisiciones de alimentos. Sin embargo, hasta diciembre de 2024, solo se habían conformado 45 comités en 13 regiones del país a pesar de que existen más de 1,800 municipios distritales y provinciales.

Durante esta investigación, Salud con lupa conoció que, en muchos casos, los funcionarios desconocen la ley o carecen de las capacidades técnicas para implementarla. Anderson Soto, subgerente de Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Pazos, en Huancavelica, dijo que recién se enteró de la norma con nuestra visita en enero pasado. Este municipio no ha activado su Compragro ni identificado a los agricultores familiares certificados por el Midagri ni tiene presupuesto para comprar alimentos a los agricultores familiares.

Otro caso es el de la Municipalidad Distrital de Ricrán, en Junín. Su alcalde, Néstor Baltazar, señaló: “Para mí esta ley es novedosa, no estoy informado”. Luego se justificó con el argumento de que no ha recibido información ni visitas del Midagri para implementar la ley y, aunque sí ha comprado cuyes a algunas asociaciones de su distrito, ha sido para consumo propio.

A pesar de que el Midagri destinó S/ 4.9 millones a su Dirección de Asociatividad y Desarrollo Empresarial para capacitar a los funcionarios en la implementación de la ley, un informe interno al que accedió Salud con lupa evidencia que no se llegó a conformar al grupo como estaba planeado. En el mismo documento se identificaron los principales problemas para el cumplimiento de la norma. Por ejemplo, que todavía no se ha activado el Comité para la Gestión de Compras Públicas de la Agricultura Familiar, que debería estar presidido por el Midagri y compuesto por funcionarios de varios ministerios clave, incluidos los de Economía y Finanzas, Producción, y Desarrollo e Inclusión Social.

En el informe se identificó también que los mecanismos actuales de adquisición de alimentos para los programas sociales favorecen las compras por canastas, principalmente de productos procesados, lo que dificulta la participación de los agricultores familiares. Pese a estos problemas, el Midagri ha hecho poco para solucionarlos. Salud con lupa solicitó una entrevista con el ministerio para abordar los retrasos en la implementación de la ley, pero la solicitud fue rechazada.

Wasi Mikuna: diseñado para alimentos procesados

Pese a ser uno de los programas sociales con más reformas y disponer de un presupuesto anual de más de S/ 2 mil millones, Qali Warma no está diseñado para comprarle directamente a los agricultores familiares, sino a empresas de productos procesados. Hasta la fecha, este programa no ha implementado la Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar.

Si bien entre 2022 y 2023, Qali Warma compró más de 30 toneladas de frijol, arveja partida, papa nativa, quinua, trigo, entre otros productos, por un total de S/ 229 millones, no lo hizo de pequeños productores familiares. Según sus propios informes, revisados por Salud con lupa tras un pedido de información basado en la Ley de Transparencia, el programa justificó la falta de aplicación de la ley en que aún se encontraba en construcción el padrón de proveedores (personas, asociaciones o cooperativas) a cargo del Midagri.

El problema no es solo un padrón, sino que la composición de los desayunos de Qali Warma prioriza los alimentos procesados. Por ejemplo, de una lista de 58 tipos de productos que debía adquirir para los estudiantes en 2023, solo cuatro fueron frescos: aceitunas, huevos cocidos, huevos frescos y papas nativas, según un estudio realizado por los investigadores Alain Santandreu, Juan Cadillo-Benalcázar, Willy Pradel, Henry Juárez y Cristina Fonseca para el Centro de Investigación de la Papa. Además, las compras se realizan por canastas, lo que significa que un solo proveedor debe entregar todos los productos, tanto envasados como frescos. Esta modalidad dificulta que los agricultores familiares puedan competir en igualdad de condiciones.

Qali Warma compró a sus proveedores 400 toneladas de arveja partida, frijol, haba partida, harina de plátano, lenteja, pallar, quinua y trigo provenientes de 24 productores, asociaciones y cooperativas certificadas con el sello de la "Agricultura Familiar del Perú” en 2024. Sin embargo, señaló en un informe que no puede indicar el monto gastado, porque los pagos a sus proveedores los realiza por el número de raciones que entregan y no por cada tipo de alimento.

A fines de 2024, cuando estalló la crisis en Qali Warma por denuncias de corrupción y entrega de alimentos de mala calidad, el entonces ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, anunció que sería reemplazado por el programa Wasi Mikuna y que como reforma esencial se incluiría a partir de 2025 alimentos frescos provenientes de la agricultura familiar en los desayunos que reciben más de 4 millones de escolares a nivel nacional. Sin embargo, su anuncio fue engañoso. El ministro no dijo que, como todo programa alimentario del Estado, estaba obligado a destinar el 30% de su presupuesto para estas compras. Una responsabilidad que por varios años incumplió Qali Warma.

Para 2025, Wasi Mikuna ha decidido otorgar un puntaje adicional en el proceso de licitación a los proveedores que incluyan alimentos provenientes de personas, asociaciones o cooperativas certificadas con el sello de “Agricultura Familiar del Perú”. Sin embargo, esta medida transfiere la responsabilidad a los proveedores y podría resultar en que los agricultores reciban menos dinero por los alimentos que producen. Además, ya no se exige el requisito para los desayunos en raciones que incluyen un bebible y un alimento sólido, ya que varios proveedores argumentan que no utilizan alimentos frescos en la preparación de los desayunos.

Por un lado, Qali Warma retira los alimentos frescos, pero por otro utiliza una estrategia poco efectiva: el programa promueve que los municipios compren alimentos a los agricultores familiares para complementar los desayunos escolares. Para el investigador Alain Santandreu, presidente ejecutivo del Consorcio por la Salud, Ambiente y Desarrollo, se trata de “un doble esfuerzo y no es exitoso”. Hasta diciembre de 2024, tres municipios complementaron los desayunos de Wasi Mikuna con productos de la agricultura familiar, entre ellos la Municipalidad de Mito, en la provincia de Concepción, Junín.

Este municipio compró carcasas de cuy para los desayunos de 145 niños de inicial y primaria en 2023, pero no lo hizo bajo la ley de compras públicas a los agricultores familiares debido al desconocimiento de sus funcionarios. No conformaron un Comité de Compras Públicas de la Agricultura Familiar (Compragro) y tampoco verificaron en una base de datos los nombres de los agricultores, asociaciones o cooperativas que cumplían con los requisitos para ser proveedores. La Municipalidad de Mito recién conformó su comité en mayo de 2024. Ese año, el municipio entregó carcasas de cuy a 135 escolares de seis colegios. “Fue difícil conseguir recursos para hacer estas compras, esperamos que el Gobierno nos apoye con más presupuesto para continuar beneficiando a los niños de Mito”, señaló el alcalde Isaac Tacsa. Además, de 18 asociaciones dedicadas a la crianza de cuy en este distrito, hasta ahora solo una cumple con los requisitos para ofrecer la carne en buenas condiciones de salubridad y empaquetada al vacío.

La necesidad de que los desayunos escolares sean más nutritivos resulta esencial en varias regiones del país como Junín, donde los niños y niñas tienen altas tasas de anemia y desnutrición. “La carne de cuy ha sido muy buena para nuestros estudiantes: es rica en proteínas y baja en grasas. De Qali Warma recibimos leche, azúcar, conserva de pescado, hojuelas de avena, pero no hay alimentos frescos”, explica Vilma Gómez, directora del colegio Señor de la Ascención de Mito, donde 53 estudiantes de primaria reciben carne de cuy para complementar sus desayunos de Qali Warma.

Cuna Más: plátanos y papa yungay

El programa Cuna Más, dedicado al cuidado de más de 60 mil niños y niñas menores de 36 meses, le ha comprado solo dos veces alimentos a productores familiares en los últimos dos años. La primera vez lo hizo a 25 agricultores asháninkas agrupados en la cooperativa La Orgánica Agroindustrial, que en 2023 abastecieron de plátanos de isla y bizcochito por S/ 4,231 a 11 centros de Chanchamayo y Satipo, en la región Junín. Mientras que la segunda vez compró papa yungay por S/ 9,234 a la Asociación Agroindustrial de la Zona Andina del Perú, que abasteció a ocho comités de gestión de la Unidad Territorial de Junín en 2024.

El programa celebró sus compras, pero estas fueron insuficientes, considerando que tiene un presupuesto anual de S/ 73 millones para adquirir alimentos perecibles y no perecibles para sus centros infantiles. Esto significa que destinó menos del 1% de sus recursos, cuando la ley establece que al menos el 30% debe ser destinado a este fin. Este incumplimiento es aún más grave si se considera que, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), cuatro de cada diez niños y niñas menores de tres años sufren de anemia.

Los agricultores asháninkas que vendieron su primer lote de plátanos lograron su sello de “Agricultura Familiar del Perú” en septiembre de 2022 con la asesoría del Instituto Regional para la Educación y el Desarrollo (Redes), pero las compras de alimentos de Cuna Más recién se activaron en 2023 debido a la pandemia de la COVID-19.

María Vilchez, directora general de Redes y asesora de la cooperativa, cuenta que los agricultores familiares asociados tenían una alta expectativa de vender sus productos a Cuna Más en Junín y otras regiones cercanas a las comunidades asháninkas donde tienen sus chacras, entre ellas El Milagro, El Triunfo Meritori e Impitato Cascada. Lamentablemente, los comités de compra de Cuna Más en Junín no los volvieron a convocar en 2024. Recibieron una propuesta para participar en las convocatorias de San Martín, pero la cooperativa no postuló porque no era rentable trasladar hasta otra región pocas cantidades de plátanos.

“Nuestro centro de acopio está en El Milagro, a unos 80 minutos de Pichanaki, y si hacíamos entregas semanales de 20 kilos o 30 kilos de plátanos, tendríamos que haber alquilado camionetas para el traslado. Otra cosa sería si tuviéramos que entregar 100 o 200 kilos de plátanos a la semana en uno o varios puntos”, explica.

Durante las compras de 2024, Cuna Más identificó más de 20 alimentos de origen en la agricultura familiar de productores certificados por el Midagri en las regiones de Amazonas, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias y Ayacucho que podría adquirir, pero los productores u organizaciones de productores no cumplían con los requisitos sanitarios que establece la ley.

Un informe de la Coordinación de Servicios del Programa Cuna Más al que accedió Salud con lupa identifica que entre las principales dificultades para comprarle a los agricultores familiares está la falta de conocimiento de algunos funcionarios municipales sobre la implementación de la ley; y la demora en atender las dudas de los productores, lo que impide que un mayor número de agricultores certificados por el Midagri participen de los procesos de compras.

Los cinco municipios que compraron

De los 45 municipios que conformaron sus Comités de Compras Públicas de la Agricultura Familiar (Compragro), solo cinco llegaron a realizarlas en favor de usuarios de programas de alimentación en las regiones de Áncash, Lima y Junín.

Se trata de la Municipalidad Provincial de Huaylas (Áncash), que compró 1,250 frascos de mermelada de fresa a la Cooperativa Agraria Ecoturística Nevado de Huandoy por S/ 10 mil para el Vaso de Leche. Lo hizo también la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cañete (Lima) con 303 frascos de yogurt griego por S/ 3,500 a la proveedora Aurora Torres para 190 niños de colegios, 26 personas con discapacidad y 87 adultos mayores.

En ese grupo se encuentra también la Municipalidad Distrital de Mito (Junín) con la compra de 204 cuyes empacados a la productora Gissela Alegría por S/ 4,760 para complementar desayunos escolares de 540 niños. Además, la Municipalidad Distrital de Masma realizó compras de papas nativas a la cooperativa Intirun Pachata Micuchisun y cuyes a la Asociación Agropecuaria de Productores Orgánicos y Afines Mi Cuy Masma por S/ 4,669 para beneficiar a 159 escolares. Mientras que la Municipalidad Distrital de Satipo hizo seis compras por S/ 185 mil de maíz, arveja, trigo, garbanzo, haba y mote a la Asociación de Productores Agroindustriales y Artesanales Génesis y a tres productores locales.

La representante de la FAO en el Perú, Mariana Escobar, destaca que la implementación de la ley de compras públicas a la agricultura familiar requiere una mejor coordinación entre sectores de gobierno y niveles descentralizados. Además, enfatiza la necesidad de reducir los costos de los análisis sanitarios, que actualmente superan los S/ 1,000 por muestra, lo que resulta prohibitivo para los pequeños agricultores.

En algunos municipios se ha evaluado también que, para cumplir con el objetivo del 30% de compras estatales a la agricultura familiar, es crucial invertir en infraestructura, simplificar los requisitos administrativos y sensibilizar a las autoridades locales sobre la importancia de apoyar a los pequeños productores. Solo así se podrá garantizar una alimentación más saludable y sostenible para millones de peruanos.

Necesitan saber los beneficios de la ley

En lo alto del distrito de Masma, en Junín, un grupo de mujeres ha logrado lo que muchos productores familiares aún desconocen: vender sus alimentos al Estado. La Asociación Agropecuaria de Productores Orgánicos y Afines Mi Cuy Masma se ha convertido en un referente local al proveer cuyes a programas sociales. Pero el camino no ha sido fácil.

Durante años, las familias de Masma criaron cuyes en casa sin conocer los estándares de inocuidad alimentaria ni las exigencias de los mercados formales. “Mi abuela criaba los cuyes en el piso de la sala o de la cocina, y allí les dábamos de comer. Eso aprendí, pero ahora sé que hay formas más seguras para criarlos”, cuenta Sonia Núñez, una de las socias de la asociación.

Mi Cuy Masma nació en 2022 gracias a un fondo del Estado destinado a apoyar a familias afectadas por la violencia terrorista entre 1980 y 2000. Con este impulso, establecieron un centro de producción cerca de la plaza central de Masma, donde crían y procesan cuyes con estándares más altos. Los animales se alimentan de pastos y avena cultivados sin pesticidas por los propios socios, y al alcanzar el peso ideal, se empaquetan al vacío para su distribución.

Hoy, la asociación vende aproximadamente 150 cuyes al año a los colegios del distrito a través del municipio. Aunque aún son volúmenes pequeños, el aprendizaje ha sido invaluable. “Ahora estamos haciendo los trámites para obtener la autorización del Senasa para nuestra planta de procesamiento de cuyes”, explica Walter Soliz, presidente de la organización. Este permiso es clave para poder ampliar su mercado y vender a más instituciones del Estado.

A solo una hora en auto desde Masma, en el distrito de Ricrán, otro grupo de mujeres persigue el mismo sueño: oportunidades para crecer con su trabajo. Se llaman Las Emprendedoras del Barrio Central de Ricrán y, desde 2020, han unido esfuerzos para criar y vender cuyes en su comunidad. Cada una tiene entre 80 y 200 cuyes en casa, que comercializan en el mercado de Jauja o directamente con compradores que llegan hasta Ricrán.

Felicia Cuyubamba, de 68 años, es una de las socias más entusiastas y sueña con llevar sus cuyes a nuevos mercados. Sin embargo, desconoce que podría venderlos a la Municipalidad de Ricrán o a otros municipios cercanos. “¿Qué tenemos que hacer?”, pregunta.

La Ley de Compras Públicas de Alimentos de la Agricultura Familiar permite a los gobiernos locales adquirir productos directamente de los agricultores organizados. Pero esta ley sigue siendo un misterio para la mayoría, porque los capacitadores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), los municipios y otras entidades aún no han llegado hasta ellos con la información necesaria.

El problema no se limita a los criadores de cuyes. En Acoria, Huancavelica, Máximo Ticllacuri, de 66 años, cultiva papa como lo ha hecho toda su vida. Su parcela, ubicada a una hora a pie desde su casa, le produce unos 25 sacos por cosecha. Nunca ha llevado su papa al mercado ni ha intentado vender al Estado porque simplemente no sabe cómo hacerlo. “Aquí vienen personas y me compran la papa en cada cosecha”, comenta mientras fumiga sus cultivos.

Muchos pequeños productores tienen la voluntad de trabajar, pero aún no disponen de las herramientas necesarias para acceder a mejores oportunidades. Mientras la ley que podría beneficiarlos sigue siendo desconocida y la asistencia técnica no llega a sus comunidades, sus productos quedan atrapados en circuitos informales de venta. Romper esa barrera no depende solo de ellos, sino de un verdadero compromiso del Estado para que la agricultura familiar no solo subsista, sino prospere.