Desde hace un tiempo quiero desvincular la idea de la muerte con mi lucha. Soy consciente de que lograrlo es tan paradójico como casi imposible. Pero lo cierto es que nunca fue mi intención que me relacionen con un concepto así. Que busque garantizar los términos de mi muerte no significa que quiera morir. Lo que necesito es poder vivir lo mejor posible, experimentar la vida en su expresión más nítida, seguir gozando de existir a pesar de mi condición. Yo no lucho para morir. Lucho para preservar lo más esencial en cualquier ser humano: la libertad a decidir.

Decidir cuándo y cómo acabar con mi dolor, cuando la enfermedad avance hasta un punto inmanejable. Yo necesito saber que dispongo de esa herramienta, de esa posibilidad, y que nadie será culpado ni sentenciado por ayudarme a hacerlo. Lo digo nuevamente: mi lucha nunca ha sido una campaña de muerte, sino una búsqueda por conquistar ese resquicio de libertad. ¿Acaso hay algo más vital que eso?

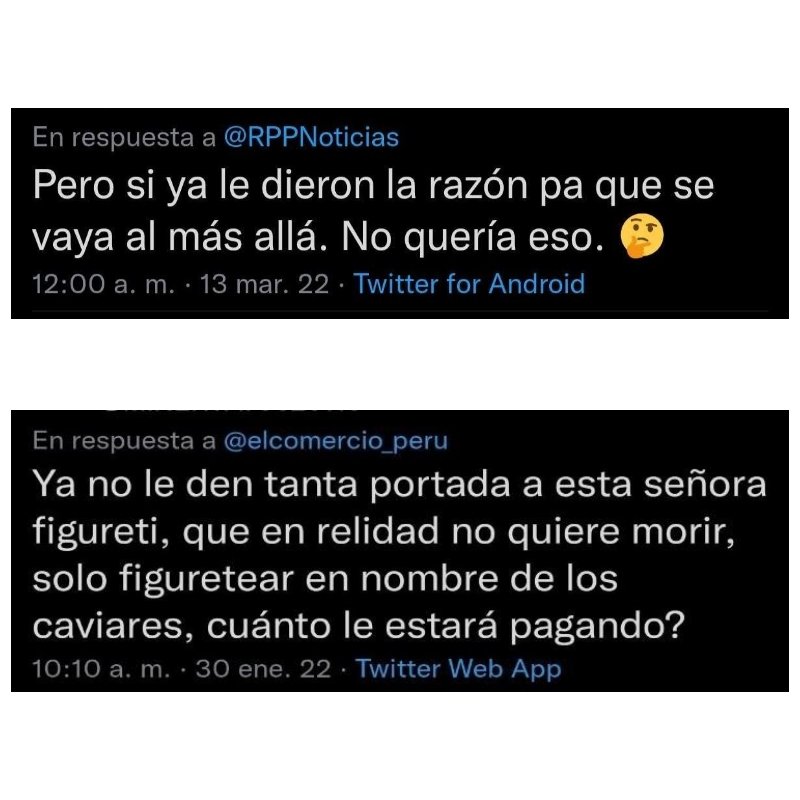

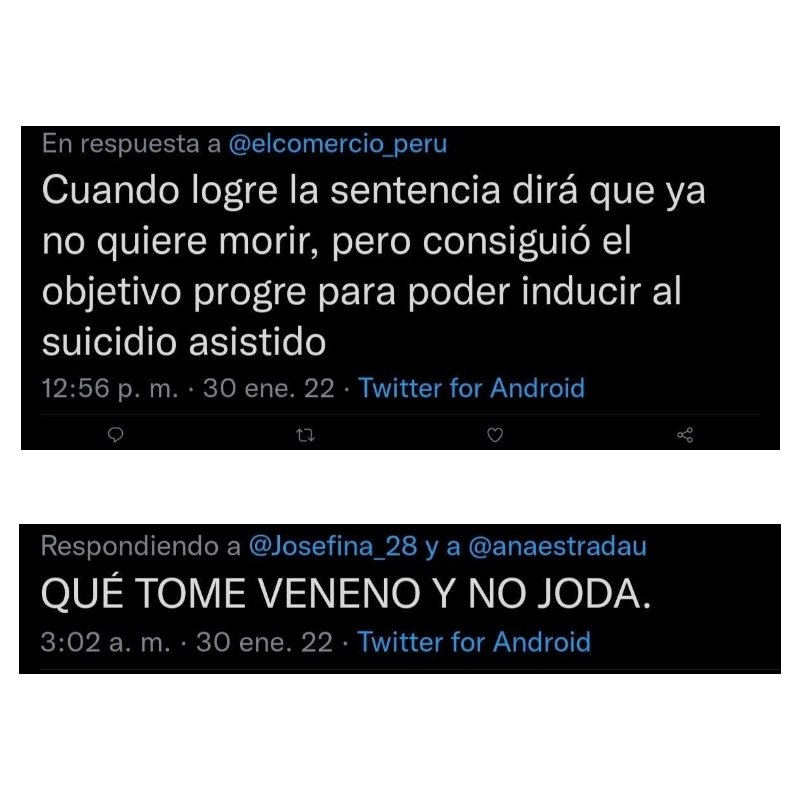

Sin embargo, a inicios del 2021, cuando el Poder Judicial emitió su fallo a mi favor, me di cuenta de que mucha gente seguía sin comprender. Recibí comentarios de toda clase: “Tanto luchaste por una muerte digna y hasta ahora no haces uso de eso”, “¿Se acuerdan de Ana Estrada, la que quería morir e hizo todo para aplicar la eutanasia? Pues ahora resulta que quiere vivir”, “La veo vivita y feliz como una lombriz, tanto show y a las finales se arrepintió”, “¿Ana Estrada sigue con vida?”

Incluso los que apoyan mi causa se sintieron estafados. Me decían que no era más que una feminista financiada por algún partido político de izquierda. “El show progre de la abortera”, escribían. “Es una activista progresista que solo buscó posicionarse e imponer lo que ahora será agenda y nada más. No era necesario recurrir a tal nivel de victimismo si en el fondo nunca tuvo la intención de morir”.

Y es cierto: nunca he tenido la intención de morirme. Nunca he luchado para que el Estado me diga “sí, Ana, tienes el permiso de acceder a la eutanasia” y entonces yo correr y hacerlo inmediatamente. Para muchos el fallo judicial significó eso, “muerte”, mientras que para mí fue todo lo contrario: representó la libertad que antes no tenía para poder elegir si hacerlo o no, y en el momento en que yo sintiera estrictamente necesario. Fue un gran alivio, sin duda, porque ahora yo nadaría a mi ritmo, sabiendo que si las cosas se ponen feas, podría recurrir a esa herramienta.

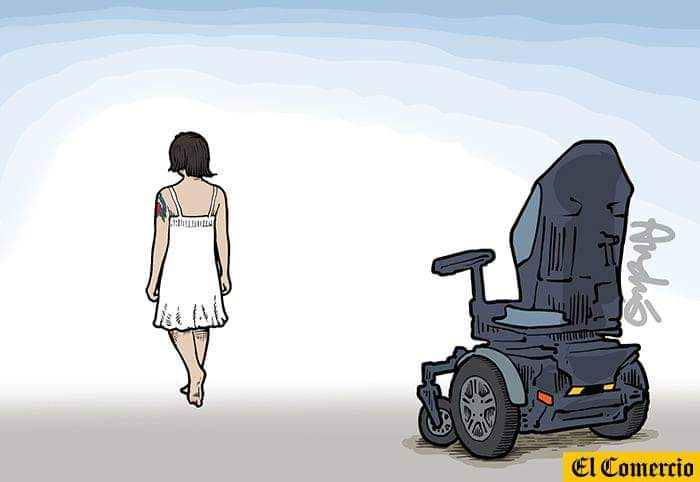

Pero la confusión fue tan grande que, cuando salió la noticia del fallo, un ilustrador muy reconocido publicó la gráfica de una mujer vestida de blanco que dejaba su silla de ruedas y caminaba hacia la luz (o hacia el cielo, quién sabe). Él había retratado mi muerte, de una forma casi celestial o incluso romantizada, pero mi muerte al fin.

Al ver esta clase de reacciones pensaba que, incluso quienes tenían la mejor intención del mundo, no habían entendido en qué consistía mi verdadera batalla. Notaba que entre amigos y conocidos sobrevolaba una sola pregunta que jamás me hacían directamente: “¿Cuándo lo harás?” Y en esto percibía no solo una genuina curiosidad, sino también un profundo temor a perderme.

Sé que el tema de la eutanasia es complejo y que conlleva una serie de aristas difíciles de comprender. Por ejemplo: el derecho a elegir cuándo morir podría contradecirse con mi voluntad a vacunarme contra el covid-19. Muchos cuestionaron esta decisión: “Antes ella tenía urgencia de que le aprueben la eutanasia, ¿y ahora se vacuna para seguir viviendo?” A primera vista pareciera que no tiene sentido, pero buscar la legalización de la eutanasia (en mi caso) no es sinónimo de poner fin a mi vida, sino más bien de tener la seguridad (y la calma por adelantado) de que no sufriré a tal punto que no pueda ni decidir por mí misma.

Porque resulta que mi enfermedad no es terminal, no es una condición con fecha de caducidad, sino que yo podría vivir así durante años, confinada en mi propio cuerpo y amordazada por un dolor cada vez más intolerable, más salvaje. Más inhumano.

De ese escenario es del que yo me quiero proteger. Al fin y al cabo, el valor para defender la protección de mi bienestar (físico y emocional) está impulsado por mi preservada pulsión de vida. Porque la vida no es solo biológica, sino también biográfica. Y el sufrimiento es subjetivo, de acuerdo a nuestras condiciones, recursos, circunstancias, etc. Por eso no podemos ‘medir’ el dolor, ni tampoco calificar hasta qué punto alguien siente que su vida ya no es digna.

***

Cuando pensamos en una persona que pide la eutanasia, pensamos en sufrimiento y discapacidad. Es decir: alguien postrado en una cama. Alguien que sufre permanentemente y que por eso busca acabar con su vida. Casi como un moribundo. Un cuerpo que ya no puede ni debe gozar de los placeres de la vida.

Recuerdo por ejemplo el caso de la colombiana Martha Sepúlveda, una mujer que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Le habían aceptado la eutanasia, pero dos días antes de la fecha le dijeron que no. Martha había aparecido en un reportaje televisivo tomando una cerveza y sonreía. Era una mujer feliz. Pero las autoridades que le habían otorgado el permiso no le perdonaron ese último instante de felicidad. No podían aceptar que una mujer que busca la eutanasia también puede disfrutar de la vida, a pesar de su condición.

Al enterarme de esta noticia me aterré, pero también me vi reflejada. Desde que mi cuerpo dejó de responderme y vivo postrada a mi cama o a mi silla de ruedas, yo decidí apropiarme de mi anatomía de una manera distinta. Quería ver mi piel coloreada de imágenes que tuvieran un significado para mí. Entonces decidí embellecer mi cuerpo de tatuajes: primero unas alas, luego un colibrí, y finalmente una lavanda y muchas flores más. Me gustan las aves porque su ligereza les permite ir de un lugar a otro sin necesidad de los pies. Y también por la frase de Frida Kahlo: “Pies para qué los quiero, si tengo alas para volar”. En algún momento de mi enfermedad comprendí que si mi cuerpo iba a abandonar su capacidad de moverse, yo tendría que darle alas para viajar. Necesitaba recuperar el control sobre la piel que habito. Reconquistar ese cuerpo que se empecinaba en traicionarme.

Ahora no lo parece, pero durante mucho tiempo estuve peleada con mi cuerpo. No lo reconocía. Lo miraba de reojo, con miedo, como si fuera un organismo extraño y aterrador. Casi como un enemigo. Pero eso cambió, poco a poco, con la fotografía. A través de las imágenes de la fotógrafa Jessica Alva Piedra fui descubriendo mi piel y sus constelaciones, su color inquieto de rosas y tul. Desde entonces muestro la desnudez de mi cuerpo. Encuentro belleza ahí donde hubo sufrimiento. En las fotos hago zoom a cada poro de mi piel que mis manos no pueden tocar y me sorprendo de mi propia anatomía, de sus lados menos visibles, de sus ángulos inesperados. Retratarme es otra manera de escribir sobre mi piel, pero sobre todo de fascinarme de la nueva persona que soy.

Los tatuajes, las fotos y la escritura me hacen sentir más viva y libre que nunca. Pero sé que esto incomoda a ciertas personas. Cuando una mujer con condiciones físicas limitadas no tiene miedo a exponer su erotismo, puede llegar a interpelar y a generar rechazo en los demás. “¿Por qué no muestras una parte de tu vagina también?”, me escribió un hombre en Instagram al ver mis fotos. Mi primera reacción fue enojarme, pero comprendí que para la sociedad es casi inconcebible que una mujer con discapacidad (y que encima busca acceso a la eutanasia) se muestre desnuda, con tatuajes y que incluso hable de su sexualidad. Porque ante eso también me rebelé: mi condición no me iba a arrebatar el deseo. El sexo, pero sobre todo el deseo, representan la vida. Las ganas de vivir.

Como mi caso es tan mediático, muchos esperan ver a una mujer postrada en su cama, con el gesto adolorido o por lo menos serio, que aguarda su desenlace. Pero mi identidad va mucho más allá que el diagnóstico de polimiositis. Soy más que una paciente que busca la eutanasia.

En 2020, por ejemplo, cuando el mundo se paralizó por la pandemia, para mí fue la oportunidad de participar en talleres virtuales. Desde mayo de ese año, me inscribí por fin en el taller de la escritora Katya Adaui. Descubrí la poesía. Desde esta cama, y con un dedo haciendo clic en cada letra, viajo hasta Buenos Aires a través del lenguaje, de la palabra. Nunca más me sentí sola: escribo con compañeras y amigas de diferentes lugares del mundo y ellas son mi voz. Ellas leen mis poemas, y quizá su entonación, sus diferentes acentos y sus propias historias, terminan de darle significado y potencia a mis textos. Nos nutrimos con respeto y escucha atenta. Son mi compañía. Y algo que nunca pensé que sucedería: me invitan a festivales de arte y escritura y me presentan como poeta. Todo esto es lo que soy ahora. Es mi nueva identidad. Y siento que existo más que nunca. Que me pertenezco.