La serie "Invisibles" tiene el apoyo del

Todo empezó con una pregunta que se volvía cada vez más frecuente en nuestras reuniones de equipo: ¿por qué es tan común que personas adultas mayores sean excluidas de Pensión 65 sin ninguna explicación? Para entenderlo, tuvimos que mirar de cerca el sistema que decide qué hogares reciben apoyo del Estado peruano: uno que cruza bases de datos, ficha a las viviendas y sus integrantes, calcula puntajes con un algoritmo… y si los números no encajan, excluye.

Este sistema, que combina bases de datos públicas con información recolectada por empadronadores en campo, incluye un componente automatizado que calcula el nivel de pobreza del hogar. Pero cuando se alimenta con datos erróneos, incompletos o mal interpretados, puede generar decisiones injustas que afectan directamente a quienes más necesitan apoyo. Además, el algoritmo presenta serias limitaciones para captar la pobreza extrema en contextos urbanos como el peruano, donde el abandono o la precariedad en la vejez no siempre quedan reflejados en una ficha técnica.

Salvo nuestro colega Jason, científico computacional de formación, ninguno de nosotros había investigado antes un sistema algorítmico aplicado a políticas sociales. Aprendimos en el camino: haciendo pedidos de información pública, revisando normas, entrevistando a especialistas y contrastando datos con testimonios.

Así nació Invisibles, una investigación que combinó evidencia técnica con relatos humanos para entender qué pasa cuando un sistema automatizado deja de ver a las personas. Aquí contamos cómo la hicimos, qué herramientas usamos y qué aprendizajes nos dejó el proceso.

¿Por qué este tema?

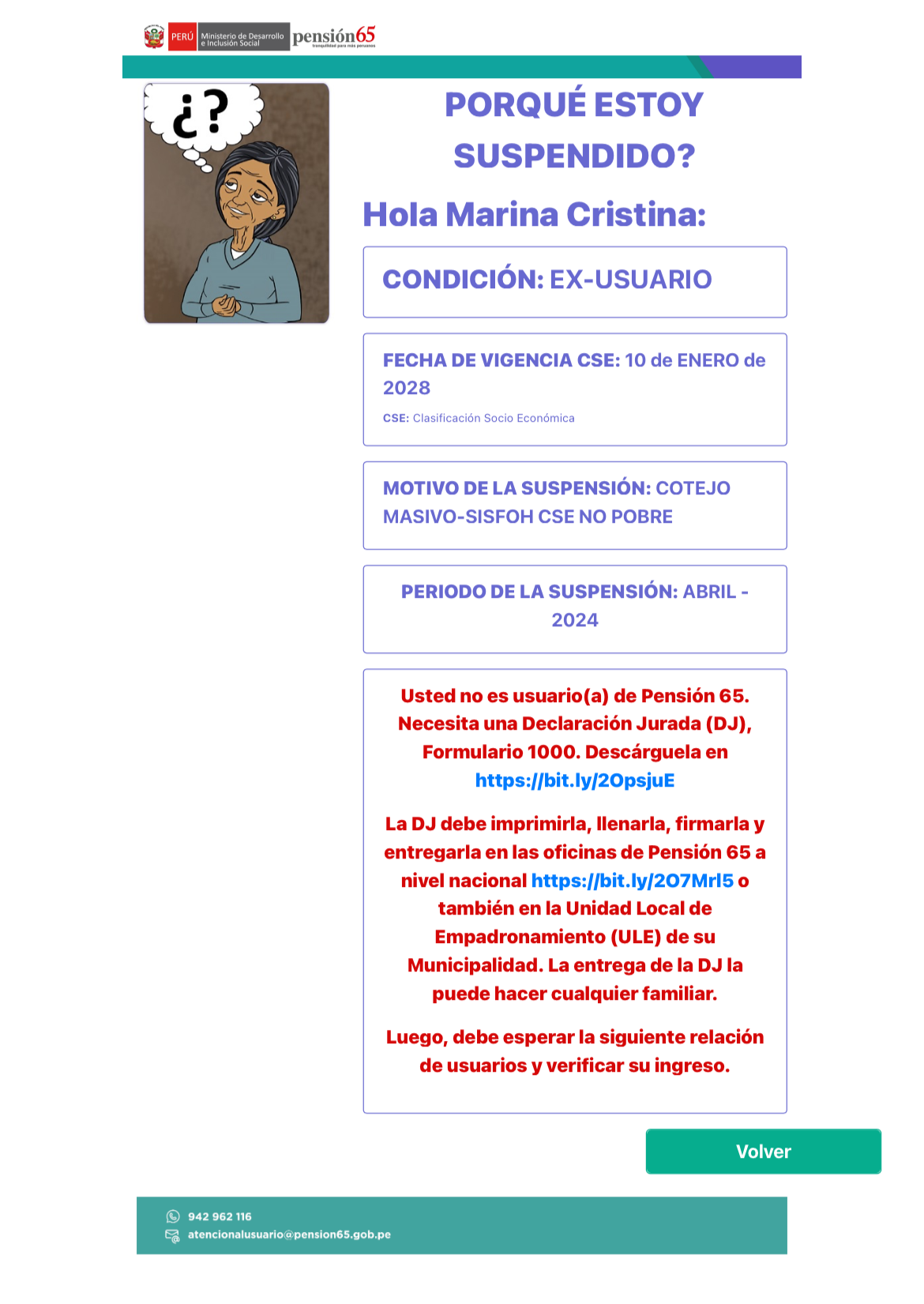

La motivación nació de una serie de denuncias que comenzaron a repetirse con frecuencia en medios regionales, redes sociales y oficinas de defensoría: personas adultas mayores que iban al banco a cobrar su pensión y recibían una sola frase como respuesta: “No hay depósito. Averigüe su situación.” Nadie las llamó. Nadie les explicó. Simplemente, dejaron de existir para el sistema.

Durante varios meses, descubrimos que muchas de esas exclusiones no respondían a una mejora real en su situación económica, sino a fallas estructurales del Sistema de Focalización de Hogares: SISFOH, la herramienta que el Estado peruano utiliza para clasificar a los hogares según su nivel de pobreza.

Nos interesó esta historia no solo como un caso de fallas graves de una política pública, sino como un ejemplo claro de cómo los sistemas automatizados —aunque no sean IA en su forma más sofisticada— pueden reforzar las desigualdades que prometen corregir, si no se diseñan, actualizan o adaptan con criterios de justicia y realidad social.

El SISFOH se basa en el método Proxy Means Test, un modelo algorítmico que estima la pobreza monetaria a partir de indicadores indirectos como el tipo de vivienda, el acceso a servicios o la tenencia de bienes. Es una metodología impulsada por el Banco Mundial desde los años noventa y adoptada en Perú en 2004, con la idea de focalizar mejor los recursos públicos. Pero con el tiempo ha demostrado limitaciones importantes, sobre todo en contextos urbanos, donde muchas formas de precariedad no son visibles desde una ficha o un recibo de luz.

En el caso de las personas adultas mayores, el sistema falla especialmente en captar situaciones de abandono, dependencia o fragilidad que no se reflejan en los datos administrativos. En lugar de priorizar a quienes más necesitan ayuda, muchas veces termina excluyéndolos. Y en un país con información desactualizada, desigualdad profunda y baja transparencia, automatizar decisiones sobre la pobreza no es neutral: puede ser profundamente injusto.

Nuestra hipótesis

El sistema de focalización estaba priorizando evitar los errores de inclusión (dar el beneficio a quien no lo necesita), pero lo hacía a costa de cometer miles de errores de exclusión: dejar fuera a personas que sí lo necesitan. Esto se agravó tras la pandemia, que modificó drásticamente la vida de millones de hogares, sobre todo en las ciudades. Pero el sistema no captó ni se ha adaptado a esos cambios.

Además, el algoritmo analiza al hogar como unidad, no a sus integrantes. Eso significa que si un adulto mayor vive con familiares que tienen algún ingreso o ciertos bienes, el sistema puede asumir que no necesita ayuda, aunque esté en situación de abandono, sin ingresos ni cuidado. En el papel no son pobres extremos. En la vida real, sí.

¿Qué hicimos?

Nos organizamos como un equipo de tres: Fabiola Torres, Jason Martínez y Rocío Romero. Contamos con el apoyo de la ilustradora Ro Oré para las gráficas, de Álvaro Cáceres en los videos y de Max Cabello para la fotografía. Desde el inicio definimos una doble estrategia: un ángulo investigativo centrado en el algoritmo del SISFOH y otro de servicio público, para llenar el vacío informativo que enfrentan miles de adultos mayores que no entienden por qué perdieron su pensión ni cómo recuperarla.

Nuestra metodología incluyó:

- 16 pedidos de información pública al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Pensión 65 y el OFIS, usando la Ley de Transparencia. Así accedimos a bases de datos nacionales de beneficiarios, suspendidos, reincorporados y personas en lista de espera entre 2020 y 2025.

- Fuentes expertas y técnicas: Entrevistamos a especialistas que conocen en profundidad el diseño y funcionamiento del SISFOH, además de revisar investigaciones académicas relevantes que aportaron contexto y posibles alternativas al modelo actual.

Carolina Trivelli, economista y exministra de Desarrollo e Inclusión Social (2011–2013), impulsó la creación del SISFOH y ha seguido de cerca su evolución. Nos explicó por qué este sistema no está diseñado para detectar vulnerabilidades individuales como el abandono, y por qué muchos adultos mayores quedan fuera pese a necesitar apoyo.

Lorena Alcázar, investigadora principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), ha evaluado el funcionamiento de las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) y la calidad de los datos recogidos. Sus hallazgos sobre errores sistemáticos en las fichas socioeconómicas nos ayudaron a comprender cómo se trasladan al algoritmo decisiones basadas en información incompleta o mal interpretada.

Angelo Cozzubo, especialista peruano en políticas públicas y ciencia de datos en el NORC de la Universidad de Chicago, aportó una mirada crítica sobre la lógica técnica del SISFOH. Advirtió que el sistema no previene la pobreza ni anticipa la vulnerabilidad, y que se requiere una nueva gobernanza de datos para una focalización más justa y ágil.

Jonathan Clausen, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no fue entrevistado directamente, pero su estudio —publicado en The Journal of the Economics of Ageing (junio de 2025)— fue relevante para nuestro análisis. Propone un indicador de pobreza multidimensional adaptado a la realidad de los adultos mayores, que considera siete dimensiones: salud, educación, empleo y protección social, conectividad social, vivienda, agua y saneamiento, y energía. Este enfoque evidencia los límites del actual sistema centrado exclusivamente en indicadores monetarios.

También conversamos con funcionarios del SISFOH, algunos de ellos bajo reserva, que compartieron sus experiencias y preocupaciones sobre la operación real del sistema. Pese a múltiples gestiones formales, ni el MIDIS ni el programa Pensión 65 respondieron nuestras solicitudes de entrevista ni los cuestionarios enviados.

- Revisión de normativa y literatura técnica, incluidas resoluciones del MIDIS, documentos del Banco Mundial y propuestas de reformas en curso.

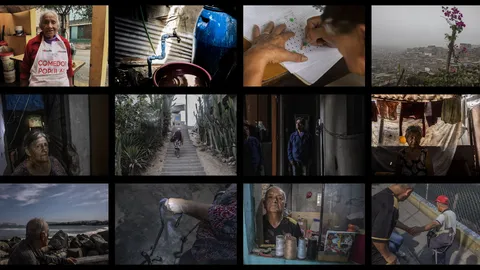

- Documentación de casos reales, en zonas urbanas y rurales como Lima, Ucayali y Arequipa, fue clave para que esta investigación no se quedara en la abstracción del algoritmo. Salimos a escuchar, contrastar y entender cómo se traduce en la vida diaria una exclusión injusta del sistema. Vimos cómo una decisión automática puede cortar la única fuente de ingreso de una persona adulta mayor y, con ella, su acceso a comida, medicinas o servicios básicos.

Verificamos historias de exclusión que duraron años, como la de Rosa, Rosalía o Teodomiro, que fueron reincorporados tras largos procesos de reclamo. Esas historias nos mostraron que los errores no eran anecdóticos, sino estructurales. También nos mostraron algo más importante: que el algoritmo falla no solo por falta de datos, sino por falta de una buena recolección de datos y mirada entrenada y capacitada del personal de Unidades Locales de Empadronamiento y Unidades Territoriales.

Por eso, este proyecto combinó análisis técnico y enfoque de servicio. Porque no basta con exponer lo que falla: también es necesario explicar cómo funciona el sistema, qué derechos tienen los ciudadanos y qué pueden hacer si el Estado los ha dejado fuera. Ese componente práctico fue tan importante como la denuncia. Y es una apuesta que otros colegas pueden adaptar si quieren que su investigación también tenga impacto directo en las comunidades afectadas.

- Análisis de los problemas del algoritmo y la ficha socioeconómica, mostrando cómo pequeños errores (una respuesta mal interpretada, un electrodoméstico viejo, una casa que no es propia pero “parece”) terminan determinando si una persona puede o no acceder a un derecho.

¿Qué hallazgos encontramos?

Entre 2020 y junio de 2025, más de 81 mil personas mayores fueron excluidas de Pensión 65 y luego reincorporadas. Muchas de ellas solo lograron volver al programa tras un reclamo largo y engorroso, lo que evidencia que nunca debieron ser retiradas.

El sistema que define quién accede a esta pensión tiene puntos ciegos: no identifica bien situaciones de abandono en hogares compartidos, penaliza consumos como el uso de electricidad sin considerar el contexto y aplica criterios que ya no reflejan la realidad actual.

Las Unidades Locales de Empadronamiento tienen fallas operativas graves: empadronadores sin capacitación adecuada, sin supervisión y con herramientas limitadas para evaluar con precisión la pobreza real. Pero las fallas no acaban ahí. Las Unidades Territoriales del SISFOH, que deberían supervisar ese trabajo a nivel regional, también han incurrido en procedimientos deficientes. La Contraloría documentó casos donde se desafiliaron adultos mayores por supuestas muertes no verificadas, basadas en rumores o sin documentos oficiales. En todos esos casos, fueron los propios afectados quienes luego tuvieron que demostrar que estaban vivos.

El proceso de reclamo para los excluidos es lento, poco claro y no siempre accesible, especialmente para personas solas, enfermas o sin familia cercana.

¿Qué impacto buscamos?

Con Invisibles no solo quisimos investigar un problema técnico o de gestión pública. Nuestra meta fue intervenir con periodismo en un momento clave para las políticas sociales en Perú. Cuando iniciamos esta investigación, en diciembre de 2024, ya estaba vigente la Ley N.º 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo económico y social. Y este año, el Banco Mundial aprobó un crédito de US $55 millones para modernizar el Registro Social de Hogares —la base que alimenta el SISFOH— con tecnologías digitales, análisis de datos e incluso herramientas basadas en IA.

En ese contexto, esta investigación buscó tres cosas:

- Visibilizar un problema estructural: mostrar cómo un sistema automatizado que decide quién merece ayuda social puede terminar excluyendo, sin justificación, a personas altamente vulnerables. Y por qué estas decisiones no pueden dejarse en manos de algoritmos sin datos de calidad ni mirada humana.

- Llenar un vacío de información pública: elaboramos contenidos prácticos y didácticos para que cualquier persona adulta mayor, o su familia, pudiera entender qué pasó con su pensión, cómo funciona el sistema de clasificación socioeconómica y qué puede hacer si fue excluida.

- Abrir el debate sobre algoritmos y derechos: esta investigación está siendo transformada en conocimiento útil para periodistas, académicos, comunidades y decisores públicos. La estamos compartiendo en foros, talleres, mesas técnicas y espacios de formación porque creemos que el periodismo debe generar mejoras, no solo denuncias.

Sabemos que la tecnología puede contribuir a mejorar las políticas sociales, pero solo si se aplica con criterios de justicia, datos confiables y comprensión del contexto. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un sistema opaco que clasifica sin ver. Nuestra labor como periodistas es observar con atención cómo se implementan estos mecanismos, explicar sus implicancias y dar visibilidad a las personas que quedan fuera de ellos.

Agradecemos a la IA Accountability Network del Centro Pulitzer por respaldar investigaciones que analizan con rigurosidad el uso de algoritmos en decisiones públicas, y por promover un periodismo que aporta evidencia en debates clave para nuestras sociedades.